なでしこくらぶ 宝井琴鶴「大名五郎蔵 船合戦」宝井一凛「高野長英 水沢村の別れ」、そして新宿講談会 一龍斎貞弥「名月若松城」田辺いちか「腰元彫名人 昆寛」

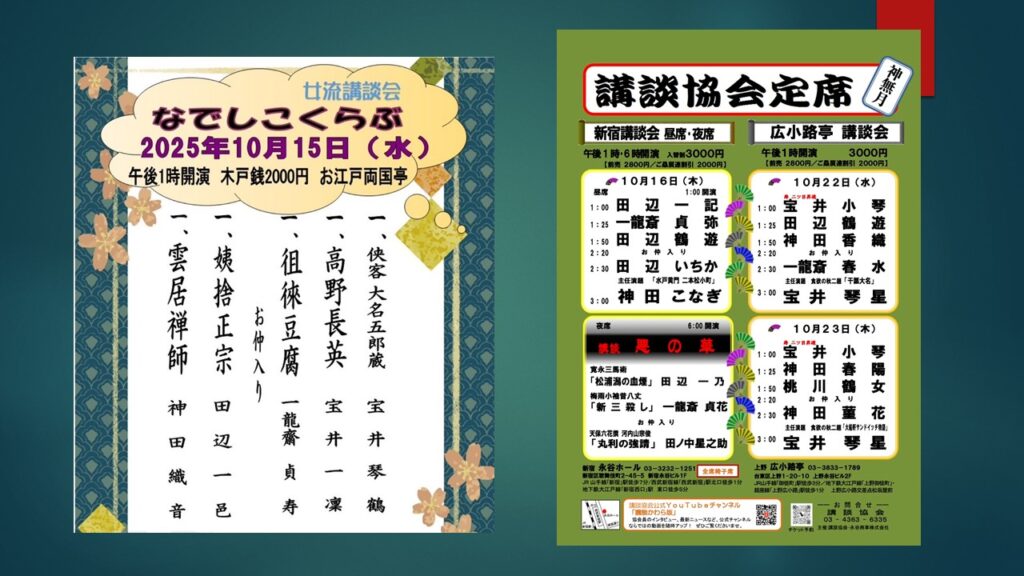

「女流講談会 なでしこくらぶ」に行きました。

「侠客 大名五郎蔵 船合戦」宝井琴鶴/「姥捨正宗」田辺一邑/「徂徠豆腐」一龍斎貞寿/中入り/「高野長英 水沢村の別れ」宝井一凛/「雲居禅師」神田織音

琴鶴先生の「大名五郎蔵 船合戦」。川越藩主の松平大和守が側室に産ませた子、糸若丸はその後正室が産んだ次男の蓑次郎に家督を継がせようと、わざと大和守から勘当されるように仕向け腰元竹路と駆け落ちを図った。だが、それを竹路の父親で柳橋の船宿、日野屋の主人の勇次が勘違いして、娘竹路の首を刎ねてしまった。誤解は解け、糸若丸は日野屋に厄介になったところまで、8月のなでしこくらぶで聴いたが、今回はその続きだ。

例年、春になると両国と品川の間を猪牙舟で漕いで誰が一等賞を取るか、という競争がある。三年連続で一番になったのは日野屋の乗っ切りの長吉。ライバルは千住の船宿の押し切りの源蔵だ。今年もその競争が行われたが、長吉の櫓が穴から外れるトラブルがあって、一番を源蔵に譲ってしまった。

長吉の弟分の鉄砲の音吉が敵陣が祝杯を挙げているところに忍んでいくと、驚きの情報が入る。なんと、長吉の櫓をかける穴に油紙を仕込んだという。それを知った長吉は「仇を討て!喧嘩だ!」。千住vs柳橋の乱闘になった。柳橋組に加勢したのは日野屋に恩のある糸若丸。品川流の剣術の達人とあって、千住組の二十人余りを黒紋付姿でバッタバッタと倒し、最後はもろ肌を脱いで自慢の背中の刺青、御所五郎蔵を見せた。

喧嘩は源九郎と勘蔵の親分が仲裁に入り、北の一番は柳橋、南の一番は千住ということで手打ちになったが、評判は「あの黒紋付の男は誰だ」。すっかり糸若丸が男を上げ、日野屋主人の勇次が「跡目にしたい」と願い出て、その刺青から五郎蔵という名前がついたという…。きょうのところはここまで。「大岡政談」なのだが、まだ大岡越前守の出番はない。この続きが聴きたい。

一凛先生の「水沢村の別れ」。高野長英の生い立ちの講談は何回か聴いたことがあるが、これまでより詳しくて説得力のある読み物という印象を受けた。後藤実慶の三男として生まれた悦三郎は母方の高野玄斎のところに養子に入り、名を卿斎と改める。十三歳のときに医者になる修業を江戸でしたいと願い出るが、玄斎は認めなかった。

ここで、卿斎の行動力に舌を巻く。父の代わりに行った無尽講で十五両を当て、それを懐に江戸へ旅立ってしまうのだ。玄斎と取引のあった日本橋堀留町の薬問屋、神崎屋源助を訪ね、頼る。源助が玄斎に手紙を出すと、表向きは勘当ということにして、学費は工面するから修業先を探してやってくれという返事が返ってきた。死に物狂いで勉学に励め、ということだ。

吉田長淑の許で学ぶことになった卿斎の能力は抜きんでていた。長淑は自分の名の「長」を与え、長英と改名させる。十八歳のなった長英の評判は良い。長淑は一人娘のおゆきの婿として迎えさせたいと考え、長英に伝える。しかし、長英はこれを断る。まず、勘当されても他家への婿入りはできないということ。そして、裕福な暮らしが保証され、美しい娘を妻にすると、勉学の道が疎かになるというのだ。長英は吉田長淑の許を去る。

改めて神崎屋に相談すると、新たな修業先を探しておくから、一旦水沢の実家に帰りなさいと言う。長英が江戸に出るときに持って出た15両は2両使って13両。それに2両足してあげるから、それをご両親に返しなさい。それとは別に3両の路銀を渡し、江戸土産でも買って孝行しろというわけだ。

長英は6年ぶりに水沢の実家に帰る。母親は喜んで迎えたが、父の玄斎は「甘い顔をしては為にならない」と考え、医学を究めるつもりなら長崎の鳴滝塾のシーボルトを訪ねて修業しろと言う。それでも、玄斎は裏の離れに泊まり、五合の酒と鮪の味噌漬けを与えるよう、妻に暗に伝える。そして、翌朝には玄斎が貯めた28両の入った桐箱を渡し、赤飯と尾頭付きで門出を祝った。

こうして、長英は長崎に向かい、シーボルトの許でさらなる医学の勉強に励んだという…。養子ではあるが可愛い我が子が立派な医者になれるよう、厳しい心で接した高野玄斎の父親としての在り方に深い感銘を受けた。

新宿講談会に行きました。

「藪井玄意 奇妙丸」田辺一記/「名月若松城」一龍斎貞弥/「田中角栄伝」田辺鶴遊/中入り/「腰元彫名人 昆寛」田辺いちか/「水戸黄門漫遊記 二本松小町」神田こなぎ

貞弥先生の「名月若松城」。頑固一徹の西村権四郎が好きだ。秀吉の九州征伐のときに、蒲生氏郷は200人の敵勢に囲まれ万事休すになったところ、家来の西村が駆けつけ縦横無尽の活躍をして、難を逃れたばかりか、島津勢が軍門に下った。

この手柄を氏郷はさも自分の手柄のように吹聴し、西村は主君の命を救ったにもかかわらず恩賞なし。西村は恩賞など欲しくなかったが、氏郷が「お前に助けられた覚えなどない」と言ったことは許せなかった。氏郷が西村がそれほどまでに反論するなら、力較べの相撲を取ろうと提案。一徹な西村は殿様を高々と持ち上げ、泉水の中へ投げ込んでしまった。そして、「殿様は日本一の馬鹿大将だ。家来を見る眼がない」と言い捨て、愛想尽かしをして姿をくらます。

それから7年。氏郷は出世を果たし、三十五歳にして、会津120万石の城主となった。八月十五日、月見の宴。そこに変わり果て、ボロボロの身なりの西村権四郎が現れた。そして、氏郷に言う。「殿に勝った大将はいないと気づいた」。氏郷は西村に対し、「今日のわしがあるのは、そなたのお蔭だ」と認める。両者はお互いに涙を流したという…。

酒を酌み交わし、酩酊した氏郷と西村は相撲で力較べをしようということになり、西村は氏郷を三度投げ飛ばした。やっぱり、頑固なのである。だが、自分の愚直を認め、成敗してくれと氏郷に進言すると、成敗どころか、西村を「美しい心の持ち主」と褒めそやし、3500石を与えた。頑固一徹の美学であろう。

いちかさんの「腰元彫名人 昆寛」。これも頑固一徹の読み物だ。看板に「値は高く、仕事は遅く、注文中は催促無用」としている昆寛は名人気質である。屋根職人が昆寛の噂をして、「狐がコン、鐘がカンだ」と言っているのを聞いて、彫物のアイデアが思い付くというのも面白い。

昆寛は尾張屋から金を借りて、近所の子ども衆を引き連れて、王子稲荷で好きなだけ寿司や菓子を食べさせ、火消の纏持ちと鐘を鳴らして歩かせ、スケッチした。翌日には汐留に潮干狩りに連れて行き、浜辺で遊ぶ様子を同じくスケッチした。そして、これを基に一カ月、仕事場に籠り、人が変わったように彫物に打ち込む。

出来上がった腰元彫を昆寛が尾張屋に持って行くが、注文していた紀州様の金の無垢の彫物ではなく、銅(あかがね)の彫物だったために、尾張屋は「二分しか出せない」と冷たくあしらった。帰宅すると、女房のおかじも「道楽で彫っていては飯が食えない」と怒り、三行半を受け取って離縁してしまった。昆寛は「精魂こめて彫ったのに、たったの二分か…」と落ち込む。

だが、昆寛の作品の素晴らしさが判る人には判る。江戸一といわれる目利きの金兵衛の旦那が尾張屋で銅の細かい細工を見て驚愕する。「これは昆寛ですな。このような細かい彫りは銅でなければ出来ない。近頃一番の名品だ」。値を訊ね、尾張屋が指二本を出すと、「二百両ですか…私は三百両…いや、五百両…八百両出しましょう」。離縁したおかじが尾張屋にやって来たときに、その話を聞いて驚いた。二分と言われた品が八百両、亭主の凄さを見直したのだろう。

尾張屋が仲に入り、昆寛とおかじはよりを戻す。尾張屋が昆寛に言った言葉も良い。あなたが精魂こめて彫り物に打ち込めるのも、おかじさんが支えてくれたお陰だ。あなたは彫り物以外何も出来ない。おかじさんあってこその、名人昆寛なのだ。

この銅の腰元彫は紀州様に買い取られ、大名の間で大変な評判になった。そして、昆寛のところには注文が殺到する。だが、看板は変わらずに「値は高く、仕事は遅く、注文中は催促無用」。

頑固一徹というのは、人に理解されなかったり、誤解を受けたりすることも多い。だが、それを支えてくれる人があって、自分を信じて一心不乱に打ち込めば、認めてくれる人がいるものだ。頑固をネガティブに捉えるのではなく、ポジティブに貫く精神こそ大切ではないか。とても良い読み物だ。