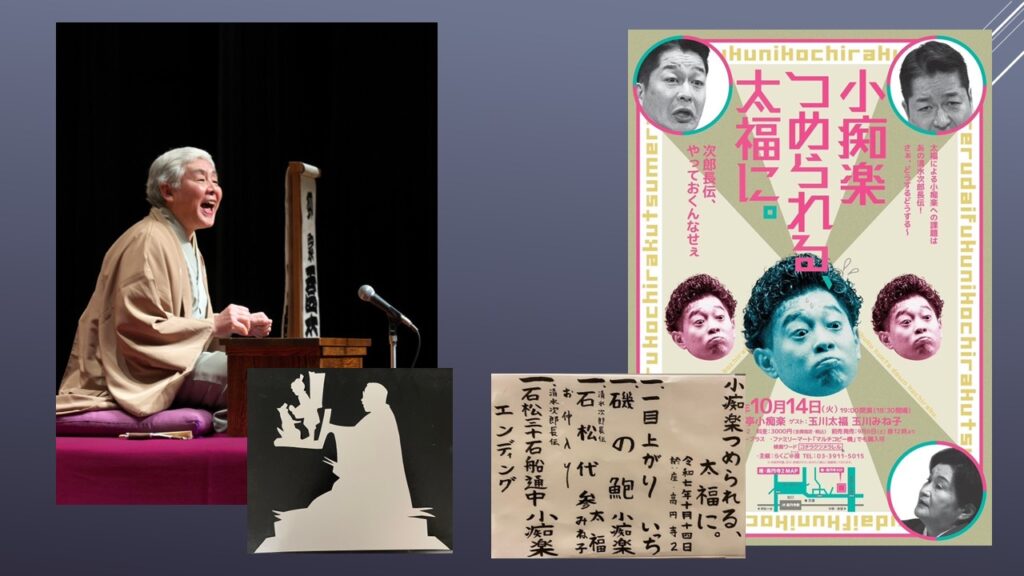

小痴楽つめられる、太福に。柳亭小痴楽「石松三十石船道中」、そして柳家喬太郎独演会「死神」

「小痴楽つめられる、太福に。」に行きました。柳亭小痴楽師匠が清水次郎長伝に挑戦した。

「一目上がり」柳亭いっち/「磯の鮑」柳亭小痴楽/「清水次郎長伝 石松代参」玉川太福・玉川みね子/中入り/「清水次郎長伝 石松三十石船道中」柳亭小痴楽

小痴楽師匠の「石松三十石船道中」。森の石松と「神田の生まれよ」と言う男のやりとり、小痴楽師匠の江戸っ子口調がピッタリはまって、とても良かった。

船中で男たちが博奕打ちの噂をして、東海道には良い親分が沢山いるが、横並びで、「街道一の親分」がいない、「5年経ったら、見受山鎌太郎だろう」等と話していると、ある男が「今の話をしろ…今、一番の親分は駿河の山本長五郎、清水次郎長だ」。これを聞いていた石松が嬉しくなり、「江戸っ子だってね!飲みねえ、食いねえ」。

そして、「次郎長ばかりが偉いんじゃない」と、二十八人衆がいて、その中でも一番強い子分は…槍の遣い手、大政。二番は浜松の魚屋の倅で居合抜きの小政、三番は千住草加の大瀬半五郎、四番は増川仙右衛門、五番は法印大五郎…いつまでたっても石松の名前が出てこないところ、面白い。十四番まで名前を挙げた。

それでも自分の名前が出てこないので、その次は?と訊く石松に、「下足の札を数えているんじゃない。あとはガリガリ亡者ばかりだ」。石松が「詳しいようで、詳しくないな。他にいるでしょう」と問い詰めると、「あっ!大事な人間を忘れていた。奇妙院恒五郎」。ガックリ。「もっといるでしょう?悔しいねえ」に、「思い出した。こいつは強い。遠州森の石松だ」。喜ぶ石松の笑顔が良い。

「そんなに強いか?」と念を押すと、「こいつに敵うやつはいない…強いだけじゃない…本当の馬鹿だ。大馬鹿。とんでもない馬鹿…子守唄にもなっている」。♬お茶の香りの東海道、清水一家の名物男、遠州森の石松は、しらふのときはいいけれど、お酒飲んだら乱暴者よ、喧嘩早いが玉に瑕、馬鹿は死ななきゃ治らない~

小痴楽師匠の軽妙な語り口で、講談や浪曲とはまた違う愉しい高座になったと思う。このネタおろしで終わらずに、磨いていって、寄席の主任でも掛けられる一席になると嬉しいと思った。

柳家喬太郎独演会に行きました。「えーっとここは」と「死神」の二席。開口一番は林家たたみさんで「半分垢」、ゲストは太神楽曲芸の翁家和助さんだった。

「死神」は、先日急逝した紙切りの林家二楽師匠への鎮魂歌とでも言えばいいのか、最終盤で喬太郎師匠の言葉に胸が締め付けられた。

借金で首が回らなくなった男に対し、「人助けが道楽だ」という死神が足元にいる死神を追い払う呪文を教え、医者になれと言って去った。果たして、男はそのお陰で金儲けができ、裕福な暮らしになる。

だが、傲慢は良くない。女の子を連れて京大坂を物見遊山して散財すると、独りぼっちに逆戻り。金の切れ目は縁の切れ目だ。また医者を再開するが、死神は枕元ばかりでうまくいかない。最後、男は横山町三丁目鼈甲問屋近江屋卯兵衛の病気を治せば五百両、八百両、千両…多額の報酬が入るという欲に負け、約束を破って枕元の死神に手を出してしまう。金に目が眩んだのだ。

呪文を授けた死神が男の前に現れて、こう言う。人は病で死ぬのではない、寿命で死ぬんだと、あれほど言ったのに。寿命をどうこう出来るほど、人間は偉いのか。

そう言うと、男を地面の下の夥しい蝋燭が並ぶ部屋に連れて行く。蝋燭一本一本が人間の寿命だ。男の目に最初に入ったのは、真っ直ぐに長く伸びた蝋燭。それは別れた自分の息子の寿命だ。「そういう奴だから、お前を助けたんだがな」。本当は心の優しい男が金のために人間が変わっちまう…恐ろしいことだ。

今消えたばかりの蝋燭に気づいた男に対して、死神はこう言った。

林家二楽だ。本当はそんなに早く逝く奴じゃなかった。生きたいと、闘って、闘って、頑張った。でも、俺たちにはどうすることもできない。それがつらくてならねえ。知っている奴は覚えていてほしい。芸人風情だよ。人の命を銭でもってどうこう弄ぶなんてしちゃいけない。生きたくたって、生きられない奴がいくらでもいるんだ…。

林家二楽師匠、ありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。