貞寿・琴鶴二人会 一龍斎貞寿「間違いの婚礼」、そして桂二葉独演会「くしゃみ講釈」

新宿講談会「貞寿・琴鶴二人会」に行きました。中入り前はゲストに今月二ツ目に昇進した宝井小琴さんを迎え、「太閤記」の俥読みだった。

「日吉丸誕生」宝井琴鶴/「間違いの婚礼」一龍斎貞寿/「長短槍試合」宝井小琴/中入り/「加藤孫六 出世馬喰」宝井琴鶴/「沢村淀五郎」一龍斎貞寿

貞寿先生の「間違いの婚礼」。木下藤吉郎の機転とねねの利発がよく伝わってくる高座だった。藤井又右衛門の娘ねねは美しく、多くの縁談が舞い込むが、中でも前田犬千代(後の利家)からの求婚を又右衛門は大層喜び、金打(きんちょう)の約束を交わした。だが、ねねはこの縁談を断ってくれという。又右衛門は困った。

「その縁談を綺麗に壊してみせる」と引き受けたのが木下藤吉郎だ。菅原道真の子孫である前田家と百姓出身の藤井家では身分違いだとうまく言いくるめようとしたが、犬千代は納得しない。そこで、ねねには密男(みそかおとこ)がいるのだと嘘をつく。だが、犬千代は「相手は誰だ」と訊く。窮地に立たされた藤吉郎は「私、木下藤吉郎です」とでっちあげを言ってしまう。すると、犬千代は「それならば夫婦になれ。わしが仲人をしてやる」と言い出す。

困った藤吉郎は又右衛門とねねも加わり、狂言を考えた。犬千代が訪ねてきて藤吉郎とねねの仲のことを言ったら、又右衛門は藤吉郎に対し、「娘に不義を働いたな!」と憤る。そこへねねが間に入り、藤吉郎と深い仲であることを告白し、又右衛門に夫婦になることを承諾させる。婚礼を挙げるが、三日で愛想尽かしで離縁するという筋書きだ。

果たして、その筋書き通りに事が運び、藤吉郎とねねは夫婦になった。だが、三日で離縁のはずが、ねねが藤吉郎の傍を離れない。嘘から出た真になったのだ。そこにはねねの深謀遠慮があった。以前、織田家に奉公していたときに、信長に袖を引かれたことがあった。そして病気を理由に実家へ戻った。前田犬千代と夫婦になれば、信長は敵対心を持つであろう。だが、藤吉郎と夫婦になれば、「あのお調子者の猿か」と、寧ろ情けがかかるだろう。

ねねは藤吉郎を「いずれ上に立つ人物」「必ず出世する人物」と判断した。人を見る眼、見識があったのだ…。良い読み物だった。

「沢村淀五郎」。憎まれ役の市川團蔵の表に出さない愛情を感じる高座だと思った。三日経っても花道から本舞台に上がらない由良之助を演じる團蔵に淀五郎は「拙いところがあれば教えてほしい」と言う。このときの團蔵の台詞が良い。

それは一人前の役者が言う台詞だ。良いところがあって、初めて拙いところがある。お前さんの芸はからきしなっちゃいない。判官様になっていない。そこにいるのは沢村淀五郎ただ一人。忠義の家臣がすぐにも駆けつけたいのに、判官は来るなと言っている。役者の淀五郎が腹切っていたら、行きたくても行かれない。どう腹を切ったらいいのか?本当に腹を切っちまえ。拙い役者は死んだ方がましだ。死んじまえ。

淀五郎が中村座の堺屋の親方、仲蔵に暇乞いに行ったとき、團蔵について言う台詞がいい。あの人は芝居の神様だ。芸には厳しい。だが、お前さんに見所があるから、そういうことを言うんだ。判官の代役を誰にするかとなったとき、いの一番に淀五郎の名前を出したのは三河屋さんだよ。お前の芸を買っていた。だからこそ、気に入らないところがあるから厳しいことを言うんだ。

仲蔵は淀五郎の芝居を見てやり、「判官としての品格のある」役を演じるための的確なアドバイスをした。果たして、四日目に團蔵の由良之助は花道から本舞台に上がった。これは仲蔵に教わったのだろうくらいのことはすぐに判る。そして、淀五郎は本当の意味で相中から名題に昇進することができたと思った。

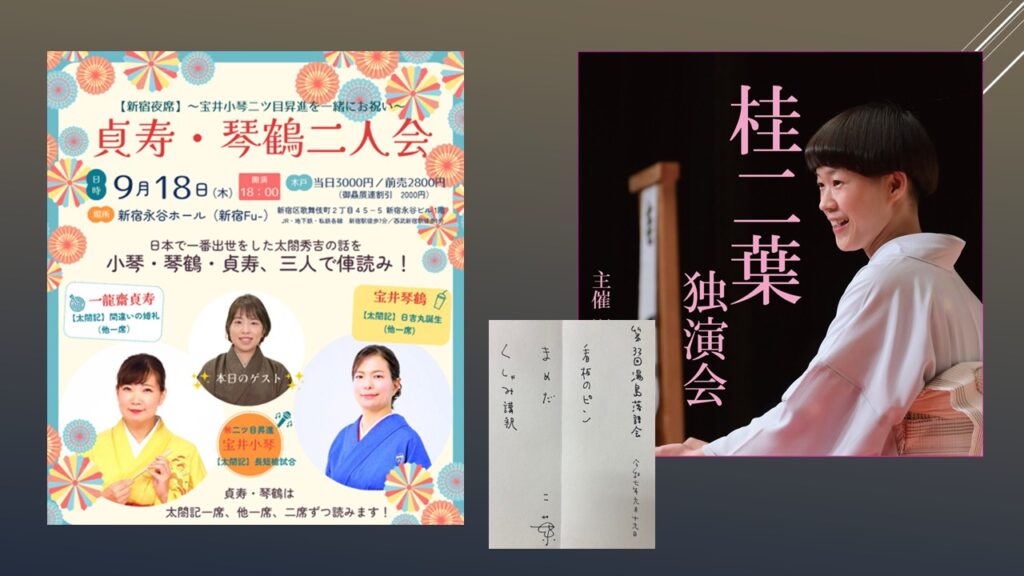

湯島落語会「桂二葉独演会」に行きました。「看板のピン」「まめだ」「くしゃみ講釈」の三席。

「くしゃみ講釈」は二葉さんの得意とする阿呆キャラクターが存分に味わえる一席だ。主人公(名前は言っていなかったが、喜ィ公こと喜六としておく)が講釈師・後藤一山に意趣返しをする噺だがポイントは3つある。

一つ目はなぜ遺恨があるのか。喜六は二十八歳にして初めて彼女ができた。小間物屋のおもやん、町内でも評判の小町だ。二人で伊勢屋の路地裏で仲良くお喋りしていたら、そこに一山が通りかかり、犬の糞を踏んでしまい雪駄の裏にべったりとくっついてしまった。一山はそれを躊躇なく喜六の鼻の頭に擦りつけた。おもやんはキャーッと逃げ出し、後日会ったら「あんなみっともないことされた男なんか出世の見込みがない」と振られてしまった。一山め、二度と講釈ができなうように仕返しをしてやる!犬糞(けんふん)を顔に塗られた喜六を想像すると、とても可笑しいが、喜六の憤りもよく判る。

二つ目は兄貴分に仕返しに一山の高座のときに胡椒の粉をくすべたらどうかと提案され、実行しようと「横町の八百屋に」「胡椒の粉を」「二銭分」買いに行くように言われるのだが、この三つがなかなか覚えられない。思い出す「目安」として、「八百屋お七」ののぞきからくりから、お七の色男駒込吉祥寺の小姓の吉三を連想せよと言われて出掛けるが…。八百屋に行くが案の定、「胡椒」が思い出せずに「八百屋お七」を「ハァー…」と一段語ってしまうところ。喜六の突き抜けるような阿呆が実にすがすがしくて、二葉さんの真骨頂だ。

そして三つ目は講釈場に出向き、最前列に陣取って、火鉢を借りて、いざ意趣返しのところ。後藤一山が出てきて「難波戦記」を読みはじめると、最初は聴き入ってしまう喜六は間抜けだが、気を取り直して、唐辛子の粉をたっぷりと火鉢にくすべて、扇子で仰ぐ。もうこれでもかと仰ぐ。一山も堪らず、鼻をムズムズさせて、ハックション!ハックション!とくしゃみを連発する。喜六の一生懸命と、嫌というほどくしゃみをしてしまう一山の表情のカットバックが実に愉しく描かれて、爆笑の高座であった。