【アナザーストーリーズ】相田みつを 唯一無二の力

NHK―BSで「アナザーストーリーズ 相田みつを 唯一無二の力」を観ました。

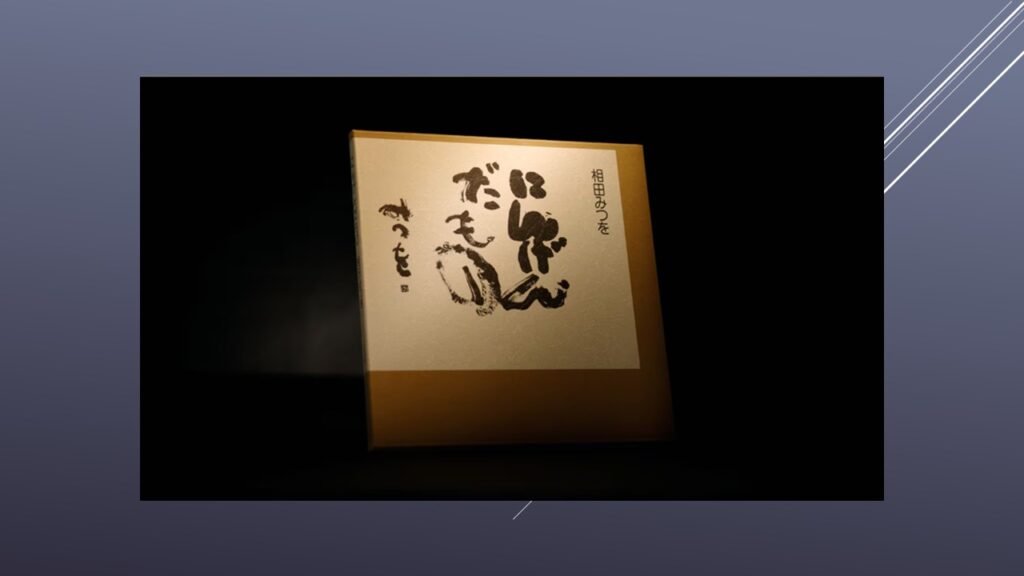

つまづいったていいじゃないか にんげんだもの。1984年、相田みつをが59歳のときに出版された作品集「にんげんだもの」は209万部を超えるベストセラーになった。この出版を推し進めたのはファッション業界の松本瑠樹という男だったいう事実に驚いた。

NHKの番組「新サラリーマンライフ」で85年に「“ハラジュク”を売る男たち」で紹介されている映像が流れたが、78年に開業したラフォーレ原宿を中心にしたファッションブームをBA-TSUというブランドで牽引いたのが松本だった。モノづくり=人づくりと考えていた松本は世に埋もれた才能を発掘することを得意としていた。

そんな松本が米田建築株式会社の創立12周年記念誌に掲載された相田の書を見て、衝撃を受けたという。初めて見る作品が目に飛び込んできた。震えがくるほど感動を覚えた。作品一つ一つの意味の深さに圧倒された。相田に会いたいと栃木県足利市の自宅を訪ねた。妥協せずに自分の書を追い求める姿に感銘を受け、作品集を出版して支援したいと願った。

だが、相田は乗り気ではなかった。書にこめる強い思いは本では伝わらないと考えたからだ。米田建築の米田典夫は相田の揺れる思いをこう分析した。お金がすべてではないが、あったら便利だろう。有名になりたい気持ちもあるが、なれるわけがない。松本は「紙は100年、200年で風化してしまうが、出版すれば作品として写真に残すことができる。いつかモノの時代から心の時代になるときが来る。儚いものが人を幸せにする」と説得した。相田は「共感してくれる人がいるのではないか」と思うようになった。

その時の出逢いが人生を根底から変えることがある、よき出逢いを。余白を大切にする編集を心掛け、出版にこぎつけた。そのとき相田みつを、59歳。出来上がりを見て、相田は喜んだ。無名の書家の作品集が売れるのか。そんな心配をよそに、初版1万三千部は完売。重版が決まった。歌手の美空ひばりは晩年、相田みつをの言葉を書き写していたという。

相田みつをは1924年、足利市生まれ。六人兄弟の三男だった。100歳の親友・北隅俊夫は相田は剣道は県大会で優勝する腕前で、明るく賑やかな性格だったと振り返る。北隅の実家は調味料の製造をしていたが、ソースのロゴのデザインを相田に依頼し、その独特の字体が評判になったという。書家としては中国の古典を端正に書き写し、全国大会で1位になることもあった。だが、その自分の姿勢に疑問を持ち、「人の物真似は本物じゃない」と考えるようになった。

独自の作風を模索した。だが、なかなか認められずに、商品名や包装紙のデザインを売り込んで収入を得た。相田の書を買い取った旅館が部屋に飾ると、子どもが「へんてこな字だ」と笑ったという。字は綺麗なだけじゃ駄目なんだと考えた相田は40歳のときに「自画像」という書を残している。慾張り、強がり、うそつき、虚栄、コンプレックスに自己顕示慾、そのくせ大変気が小さい、みんなごちゃまぜ、わたしの自画像。

自分の言葉を独特の書で表現しようとした。だが、周囲の批判は強かった。訴える力を強く持ちたいと一字を強調する書に対し、「邪道」「俗に走っている」と言われた。書家の尾花也生が語る。「先生は巧い、下手という尺度を持たなかった。心が充実していればいい。全力投球する。巧拙で語るものではない。涌き出てくる感情を素直に表現したいと考えたのではないでしょうか」。

では、独特の言葉はどう生まれたのか。相田は地元の高福寺に週一回必ず座禅を組みに行った。長兄と次兄が出征先の戦地で命を落としている。住職の武井哲應は「仏の素晴らしい悟りの世界は遠い。切実だ」という言葉をよく口にしていた。それに呼応するように、相田は「にんげんだもの。勝っても負けてもいいじゃないか」と書いた。

相田は生前、こう語っている。師匠の教えを自分の言葉にする。書家として認められようとは思っていない。人が見て「なるほどね」と感じてくれればいい。巧い字を書くばかりが人生じゃない。1991年、67歳で逝去。その後、日本はバブルが崩壊し、失われた10年を迎える。それに連動するように、「にんげんだもの」は急激に売れ行きを伸ばし、日本中に広まった。

1995年1月17日の阪神淡路大震災。6400人が亡くなり、63万棟が崩壊した。震災から4ヶ月後に再開した神戸市長田区の菅原市場には、20点以上の相田みつをの書が飾られた。熊本の地蔵院住職の荒木正昭がボランティアで炊き出しなどの手伝いをして度々現地を訪ねたときに、供養や法話を求められ、相田みつをの言葉を引用した。

一生燃焼、一生感動、一生不悟。イキイキはつらつ、感動いっぱい、いのちいっぱい。つまづいたり、ころんだりするほうが自然なんだな。荒木は店の数だけ相田みつをの書を贈ったのだ。市場に活気を取り戻したいという願いをこめた。現在、菅原市場は無くなり、跡地は公園になっているが、この公園の前で営業を続けている精肉店店主の吉田安夫、鰹節問屋の川崎重信は今もこの書を見ては自分を鼓舞しているという。大袈裟な言い方をすれば、「にんげんだもの」は現代の聖書とも言えるのではないか。

晩年の相田みつをの書。外灯というのは人のためにつけるんだな。わたしはどれだけ外灯をつけられるだろうか。みつをの書は現代の日本人の心に外灯を点している。