なでしこくらぶ 神田あおい「ウイスキーの物語」田辺一邑「二代目矩随 恋の彫物」、そしてスナックきよ彦 林家きよ彦「評論家」

「女流講談会 なでしこくらぶ」に行きました。今年真打に昇進した神田こなぎ先生の披露口上があった。

「ウイスキーの物語」神田あおい/「宇喜多秀家」神田織音/「二代目矩随 恋の彫物」田辺一邑/中入り/口上/「二宮金次郎」神田すみれ/「榎本武揚」神田こなぎ

あおい先生の「ウイスキーの物語」。ベンチャーズウイスキー社長の肥土伊知郎氏の手によって世に出た「イチローズモルト」というウイスキーの物語だ。埼玉県羽生市にあった東亜酒造はかつてゴールデンホースという人気のウイスキーを製造していた。だが、1980年代のウイスキー離れによって、経営が傾く。ゴールデンホースは製造を中止してしまった。そして、東京農業大学で醸造学を学び、サントリーに就職していた伊知郎は社長の父に「手伝ってくれ」と頼まれ、実家の東亜酒造に入社した。

経営は火の車だった。東亜酒造は他企業に引き取られ、ウイスキーの製造はしないとの決定がなされる。400ある原酒樽は廃棄処分になる危機に晒された。伊知郎は祖父の代から受け継いできた原酒樽を預かってくれるところがないか、探した。茨城の明利種類がこの話を聞いて、福島の笹の川酒造の山口哲蔵に連絡した。明利はウイスキーの製造免許を持っていないが、笹の川は持っていたからだ。

かつて「北のチェリー、東のゴールデンホース」と謳われたほど、笹の川酒造のウイスキー、チェリーは東亜酒造のそれに並んで人気があった。だが世の流れでウイスキー部門から撤退していたのだった。「助けてあげたい」。哲蔵は物置になっていた蔵の整理をして、東亜酒造の400の樽を引き取る決断をする。妻の山口敏子も「チェリーウイスキーのファンだった。寂しいと思っていた」と夫を後押しした。

そして肥土伊知郎が笹の川酒造を訪れ、ウイスキーの蒸溜を再開した。哲蔵が味見すると、伊知郎のウイスキーは「癖があるが、個性的でいい」と思った。伊知郎は「必ず成功させます」と誓った。そして、哲蔵は出来上がったウイスキーを売ってみないかと勧める。笹の川酒造から「イチローズモルト」という名前で限定600本を販売すると、瞬く間に完売した。これで勇気をもらった伊知郎はベンチャーズウイスキーを立ち上げ、故郷埼玉に羽生蒸溜所を建設。「イチローズモルト」は全国、いや世界に知れわたるブランドとなった。

刺激を受けた山口哲蔵は敏子と協力し、笹の川酒造でもウイスキー製造を復活させようと決める。創業250周年を記念し、安積蒸溜所を建て、「山桜」というウイスキーを販売して成功を収める。さらに、かつてのチェリーウイスキーも復刻した。こうして現在のウイスキー業界の発展に寄与したという…。興味深い新作講談だった。

一邑先生の「二代目矩随」。講談「浜野矩随」はよく聴くが、この読み物の主人公は浜野矩安の息子の矩随ではない。その矩随の息子の松次郎だ。不器用だった松次郎は名人だった父親と違って、尾張屋由兵衛以外、誰も相手にしてくれなかった。

そんな松次郎が二十一歳のときに、芝神明の大祭に出掛けたとき、舞台で滝夜叉姫を踊っている女性の舞姿に見惚れる。中村歌路師匠だ。松次郎はそれ以来、仕事場に籠り、一カ月をかけて滝夜叉姫の舞姿を彫り上げた。これを母親のおみちが尾張屋に持って行くと、「これは松次郎が一人前になる良い機会だ」と一策を案じる。「神明の中村の遣いの者」という男が長屋の松次郎を訪ねる。「うちの歌路師匠が彫物を拝見したいと言うので来てほしい」。

松次郎は彫物を手に歌路を訪ねる。彫物を手に取った歌路は「いくらでござんすか」と訊ねるので、松次郎は「お気に召したら差し上げる」と言う。すると、歌路はこう言う。気に入らないから買うと言っている。三両あるので、これで売ってくれ。こんなものが世に出たら、私はこんな拙い踊りしかできないのかと思われてしまう。こんな汚いもの、竃で炊き付けにでもしれしまいな。呆れてものが言えない。

泣く松次郎にさらに言う。このままじゃ、一生半端な彫り物師で終わる。父上の名が泣く。お父さんに負けない名人になってください。半端で終わるなら、やめたほうがましです。悔しいなら修行しなさい。私とあなたの腕比べですよ。私の踊りを超えたら、両の手をついて頭を下げて差し上げる。どうか、目を覚ましてくださいまし。

松次郎が答える。「3年、待ってください。きっと立派な彫り物師になります。あなたに両の手をつかせます」。そう言って帰宅すると、母のおみちに京都に行って死んだ気になって修行してくる旨を伝え、出立する。

3年が経った。ボロを着て風呂敷包みを抱えた松次郎が歌路を訪ねる。「お帰りなさい」。「3年前の約束、私の彫物を見てください。もし駄目なら、また修行のやり直しをする覚悟です」。差し出した滝夜叉姫は気品高く、所作が流れるよう。歌路は両の手をつき、「畏れ入りました。私にはとてもこのような舞いはできません」。松次郎は晴れやかな顔をして、「これで苦労が報われます。ここまでなれたのも、あなたのお陰です。御礼を申し上げなければいけない」。

歌路が「お母様もさぞお喜びでしょう」と言うと、奥の間に年老いた女性がいる。母のおみちだ。おみちが打ち明ける。すべては3年前、この歌路さんと尾張屋さんと私で松次郎を一人前にしようと仕組んだ。許しておくれ。憎まれ役を歌路さんが買って出てくれた。そして、私の暮らしの面倒を見てくれた。足を向けて寝られない。

歌路から松平出羽守にこの話が伝わり、松次郎は観世音菩薩を彫った。優れた出来栄えで、大名お抱えの彫り物師になり、二代目浜野矩随を名乗ったという…。名人は二代ではなく、三代続いたという、これは一邑先生の創作だろうか。フィクションだとしても、とても良い読み物だと思った。

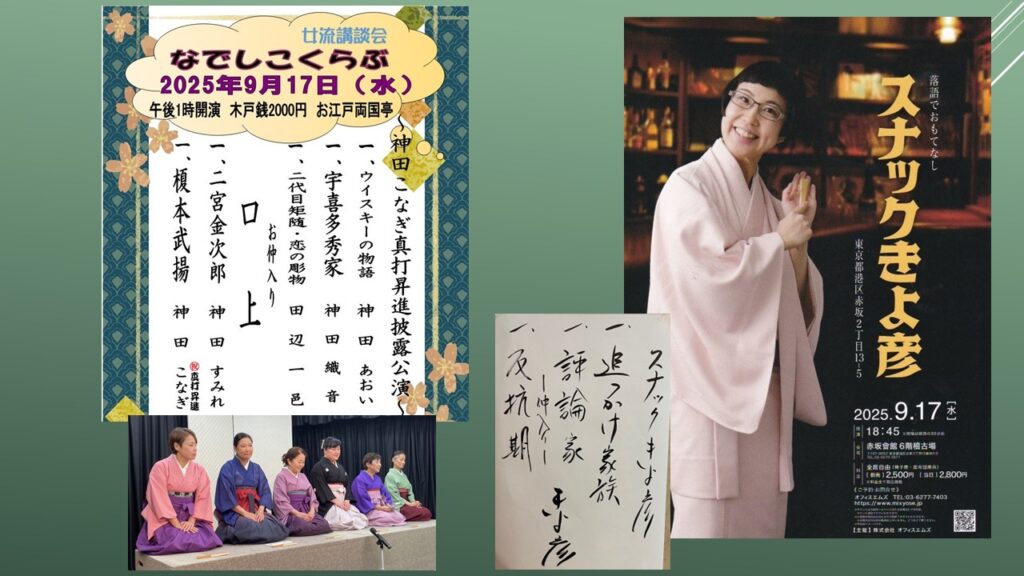

「スナックきよ彦~林家きよ彦独演会」に行きました。「追っかけ家族」「評論家」「反抗期」の三席。

「評論家」はSNSが発達して“1億総評論家”時代になってしまった現代を皮肉っていて、とても良い新作だ。世間がなかなか評価してくれないシンガーソングライターのヨウコの彼氏、ナオキは会社を辞めて稼業を継ぐという。その稼業とは、評論家!代々評論家の家系で、父親からそろそろ継がないかと言われたという。

その評論家としての鉄則が面白い。人気のあるもの、美味しいもの、行列ができている評判のもの、こういうものだけ評論する。売れていないものは評論しない。失敗はできないから。兎に角、安心安全の評論を目指す。

まだ人に知られていないものを発掘して、背中を押してあげるのが評論家ではないのか?と疑問を呈するヨウコに対し、そんなことをしてもバズらないから意味がないとナオキは言う。

このきよ彦さんの視点が皮肉たっぷりでとても良い。結果、ヨウコは「評論家を評論する評論家になってやる!」と、徹底的に世の中にはびこる安直な評論を叩く。これがバズった!そして、ナオキは自分の評論を評論してくれとヨウコに頭を下げるという構図が面白い。

「反抗期」。十七歳のエリカは地元のヤンキーのヤマモト先輩と付き合って、「ヤンキーとして生きていく」と言う。「親の敷いたレールになんか乗らない」と。ところが、それはママの思う壺だった。ママはエリカが「立派な元ヤン」になれるように育ててきた。現代は肩書社会。そこでもてはやされるのは「元ヤン」という肩書だという…。

東大卒の先生と元ヤンの先生のどっちに習いたいか。早稲田卒の弁護士と元ヤンの弁護士のどっちに依頼したいか。落研出身の落語家と暴走族元総長の落語家のどっちに落語を教わりたいか。

なるほど…。きよ彦さんの現代社会を切り取る眼光の鋭さに唸る一席だ。