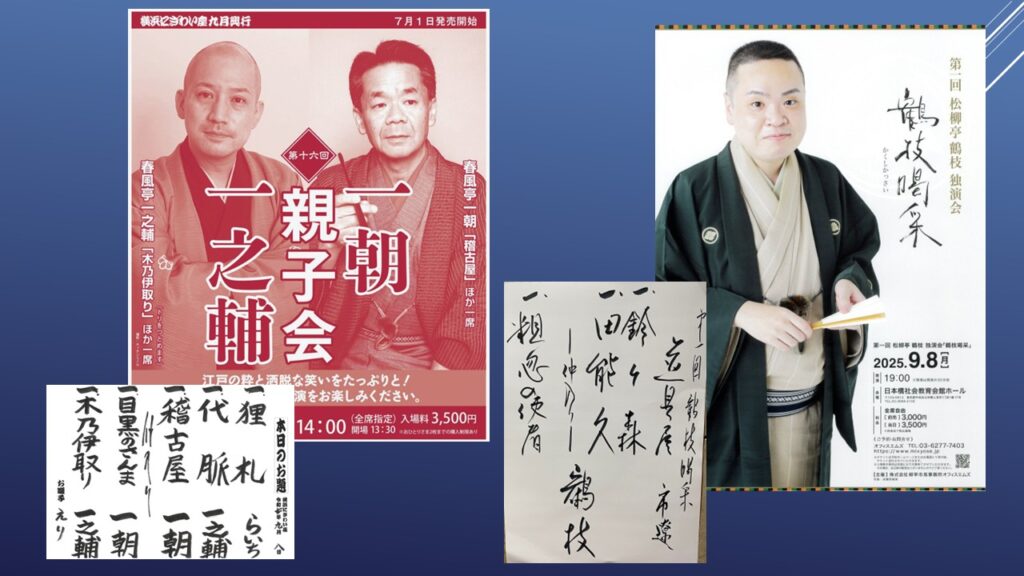

一朝・一之輔親子会 春風亭一之輔「木乃伊取り」、そして鶴枝喝采 松柳亭鶴枝「粗忽の使者」

一朝・一之輔親子会に行きました。春風亭一朝師匠が「稽古屋」と「目黒のさんま」、春風亭一之輔師匠が「木乃伊取り」と「代脈」。開口一番は春風亭らいちさんで「狸札」だった。

一之輔師匠の「木乃伊取り」。若旦那が角海老に居続けして帰ってこないので、番頭の佐兵衛と鳶頭の金太郎が呼び戻し要員として派遣されるが、一向に戻って来る気配がない。困り果てた旦那に対し、飯炊きの清蔵が名乗りを挙げたが、旦那は「お前はおまんまの心配だけしていればいい」と言う。これに対し、清蔵が「おらはおまんまとは距離を置いて奉公しているのだ。もし、この家に泥棒が入って旦那を殺すようなことがあったら、おまんまのことばかり考えているわけにはいかない」。正論である。忠義の奉公人といえよう。

吉原の知識のない清蔵は神田から10日かけて角海老に到着したというのが、清蔵の生真面目さを表していて良い。そして、おかみさんが若旦那のためにと渡してくれた巾着を武器に家に帰るように情に訴えて熱く説得する清蔵に対し、若旦那は「おれはお前の主だ。暇を出すぞ」とかわすが、寧ろ清蔵の忠義心に火が付いた。暇を出されれば、家来でもなければ、主人でもない。村で大関を張ったおらと勝負するか!村相撲では何人も鯖折りで負かしたことがある。大一番だ!これで若旦那も音をあげる。

強硬な清蔵だが、景気をつけるために一杯やって帰ろうと若旦那が提案して、酒を飲んだために清蔵の可愛らしい部分が出てしまう。そのディテールを描いているのが好きだ。清蔵には故郷にお米という許嫁がいて、清蔵の奉公が終わるのを待っている。お酌をする女性に「あちきはお前さんのような堅い人が好き。その堅そうな手も好き。握ってほしい」と迫られ、清蔵は「お米、ちょっとだけいいかなー?…恥ずかしーい!…無理!無理!…おらにはできない」。可愛い。

それと座敷に入ったときに清蔵が一喝した太鼓を叩いていた幼い芸妓に対し、「さっきはごめんね。九つ?怖くないよ。愉快なおじちゃんだよ!」と言って歌を歌うところ。故郷のへっころ谷小学校の校歌を歌う。♬へっころ谷に朝が来た、みんなの笑顔が光ってる、猪出たら早引けだ、僕らにはマタギの血が流れてる、僕らのへっころ谷小学校~。すっかり吉原の愉しさに浸って、木乃伊取りが木乃伊になった様子を活写しているのが良かった。

「鶴枝喝采~松柳亭鶴枝独演会」に行きました。「鈴ヶ森」「田能久」「粗忽の使者」の三席。開口一番は柳亭市遼さんで「道具屋」だった。

「粗忽の使者」。なるほどなあと思ったのは、杉田柾目正がなぜ地武太治部右衛門を使者に出したのかという点。杉田に対し赤井御門守が「そんな粗忽な者がいるなら一度会ってみたい」と言ったから。つまり、殿様同士の洒落というか、趣向として、地武太は使者として派遣されたのだ。これは納得がいく。

この噺の最大の眼目は地武太が使者の口上を忘れてしまって、切腹すると言い出し、受ける側の田中三太夫も困り果てるが、地武太は子どもの頃から尻をつねられることで忘れたことを思い出すという習慣があるということ。だが、長年つねられた尻はカチカチに堅くなっていて、柔の指南役である三太夫でも少しも痛みを感じず、誰か「指先に力量のある者」はいないかと探す。このいかにも落語的な展開を巧みな話芸で進めているところに、鶴枝師匠の実力を思う。

この話を知った大工の留吉が三太夫に名乗りを挙げ、「中田留太夫」という名の若侍に仕立て上げられる。そして、留吉は密かに釘抜きという飛び道具を使って、地武太の記憶を蘇らせることに成功する。その記憶が「口上を聞かずに参った」。そう、落語なのである。そもそも杉田柾目正も赤井御門守も使者が口上を忘れても大事ないのである。座興としての使者、地武太治部右衛門が愛しい。