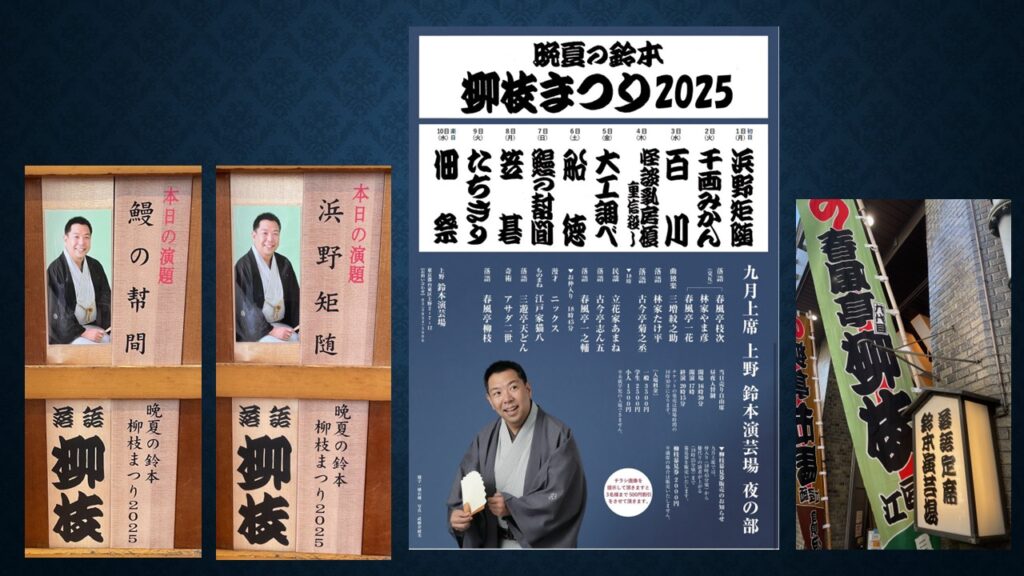

晩夏の鈴本柳枝まつり2025 春風亭柳枝「浜野矩随」「鰻の幇間」

上野鈴本演芸場九月上席初日夜の部に行きました。今席は春風亭柳枝師匠が主任を勤め、「晩夏の鈴本柳枝まつり2025」と題したネタ出し興行だ。①浜野矩随②千両みかん③百川④怪談乳房榎~重信殺し⑤大工調べ⑥船徳⑦鰻の幇間⑧笠碁⑨たちきり⑩佃祭。初日のきょうは「浜野矩随」だった。

「転失気」柳亭すわ郎/「星野屋」春風亭枝次/江戸曲独楽 三増紋之助/「目黒のさんま」林家たけ平/「酢豆腐」古今亭菊之丞/民謡 立花家あまね/「魚男」古今亭志ん五/「夏泥」春風亭一之輔/中入り/ものまね 江戸家猫八/「ひと夏の経験」三遊亭天どん/奇術 アサダ二世/「浜野矩随」春風亭柳枝

柳枝師匠の「浜野矩随」。矩随は腰元彫りとしての了見がなっていなかった。名人は上手の坂を一登りというけれど、若狭屋甚兵衛の言い過ぎとも言える叱咤によって目が覚めたともいえるのではないか。四十九歳で急逝した父、矩安の息子なのに…という世間の目がかえって矩随にとっては「父に並ばなくては、追いつかなくては」という焦りにもなってしたのかもしれない。それを吹っ切ることができたのは良き理解者である母親の信念だったと思う。

三本足の馬を彫ってきた矩随に対し、若狭屋は言う。うちに金の成る木があるわけじゃない。大事なお宝を渡しているのは、なぜか。お父っつぁんみたいな立派な職人になってほしいからだ。他の道具屋連中は掌を返したように寄り付かなくなってしまった。薄情だ。私は世話になったと思うから、面倒を見ようと決めた。だが、お前さんはそれに甘えているのではないか。

正論である。だが、勢いに任せて言わなくていいことまで言ってしまった。金輪際、店の敷居を跨ぐな。この5両は縁切り金だ。お前は生きていても何の役にも立たない。死んでしまいな。おっかさんの面倒は俺が見てやるから。

ここまで言われたら、矩随でなくても死のうと思うかもしれない。「浜野の倅は間抜けだったが、死に方だけは立派だったねとせめて言われたい」。だから、母親にはお伊勢参りに行くと嘘をついた。だが、母はそんな我が子の心を見抜いていた。そして、その処し方が立派である。「死になさい。お前の決めたことだから、止めはしない。ただ、形見を何か彫っておくれ。そう、観音様の立ち姿がいい。それをお前だと思って、肌身離さず持っているよ」。

これで矩随は覚醒する。三日かけて彫り上がった観音様は「こんな見事なものがあるかという出来栄え」と母は思った。親の欲目もあるかもしれない。「これを30両よりビタ一文負けないと言って、若狭屋さんに持って行きなさい。私は30両の価値があると思う」。

母の目に狂いはなかった。若狭屋は観音様を見るなり、「これだ!これを待っていたんだ!…あったんだね、先代のモノが。この目は慈眼といって慈悲がある。それが名人たる所以なんだ。久しぶりに先代に会った気持ちだよ」。この言葉を聞いて、矩随は泣いた。「これは私が彫ったんです」。

若狭屋は矩随と母のやりとりを聞かされ、「さすがは名人の女房だ」。この後が良い。これでいいんだよ。お前さんはこれまでお父っつぁんの真似ばかりしていた。金のために仕事をしていた。よく人は「命懸けで仕事をすれば何でもできる」と言うが、お前は一旦死んだんだ。そして、魂が籠ったんだ。できたんだよ。できました。嬉しいね。

母との水盃のことを話すと、若狭屋は「馬鹿!」と言って、一緒に矩随の家に行く。襖を開けると、線香の匂い。そして、梁からぶら下がった瀕死の母…。医者を呼んで一命をとりとめるも、意識が戻らない。矩随が叫ぶ。「何で、こんなことを!売れましたよ!若狭屋さんが30両で買ってくれました。お父っつぁんのモノと勘違いしてくれました」。若狭屋が言う。「いや、それは違う。お前の母親は買ってくれると判っていたはずだ。観音様に見事なものが彫れますようにと命懸けで信心したんだ。死ぬ覚悟だったんだ」。「私はどうしたらいいのでしょう?」「今度はお前さんが信心する番だよ」。

矩随の信心の甲斐あって、三日後に母は息を吹き返した。「この子は絶対に父親に並ぶ、いや父親を超える名人になる」と信じた母親がいたからこそ、浜野矩随は父矩安に続く名人として大成することができた。素晴らしい高座だった。

上野鈴本演芸場九月上席七日目夜の部に行きました。今席は春風亭柳枝師匠が主任を勤め、「晩夏の鈴本柳枝まつり2025」と題したネタ出し興行。きょうは「鰻の幇間」だった。

「牛ほめ」柳亭すわ郎/「一分茶番」春風亭枝次/江戸曲独楽 三増紋之助/漫談 林家たけ平/「長短」古今亭菊之丞/民謡 立花家あまね/「お天気ランド」古今亭志ん五/「普段の袴」春風亭一之輔/中入り/漫才 ニックス/「久しぶり!」三遊亭天どん/奇術 アサダ二世/「鰻の幇間」春風亭柳枝

柳枝師匠の「鰻の幇間」。誰だかよくわからないけど、調子良く話を合わせていれば何とか懐に飛び込むことができるだろうと幇間の一八だったが、その甘い見通しを見透かされたかのように見事に騙されるところが身上の噺だ。柳枝師匠は巧みな話芸で足元をすくわれた幇間の哀愁をカラッと描き、笑わせてくれた。

鰻屋の二階の座敷にあがるとヨシオちゃんがメンコをして遊んでいても文句も言わず、ここがお座敷?と首を傾げたくなるほど汚いが「良い店ですね」とヨイショし、堅くて噛み切れない鰻が出てきても腰が強いと辛抱する。これらはすべて“旦那”と思われる人物にご馳走になれると一八が思い込んでいるからだ。

その“旦那”が帰ってしまい、お勘定も自分持ちと判明したときの一八の衝撃はさぞ大きかったろう。やられちゃった。でも、仕方がない。「払いますよ!」。だけど、「言うべきことは言わせてもらう」と、怒りの矛先が従業員に向けられるのがこの噺のクライマックスだ。

言わせてもらう。誠意がない!「あ、来た」じゃなくて、「いらっしゃいませ」だろう。二階の座敷に「行けばわかります」ではなくて、ヨシオちゃんを追い出して案内するのが筋ではないか。酒が不味い。水っぽい。灘でなくて、野田?野田は醤油じゃないか。清酒日向水って、なんだ!

徳利に「日本ドライバーズ協会」、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。猪口が「酒は三河屋」と「金子葬儀店」、盗んできたろう。お新香のキュウリはワタだらけで、しかも薄く切って隣にもたれている。「時そば」を演っているんじゃない!

そして、鰻。口の中で、トロけません!弾むんだ。筋肉質の鰻か!野田産?聞いてない!床の間の掛け軸が許せない。「石破、やめるな」。やめちゃったんだよ!客商売なんだから、もう少し考えて働きなさい!

「お連れさん」が5人前お土産に持って帰ったので、お勘定は8円60銭。一八は襟に縫いこんだ10円札を取り出し、「これは親に勘当になったときに、弟がもしものときに使ってくれと渡してくれたんだ」。その「もしものとき」が、鰻屋で食い逃げされたときとは、何とも哀しい一八なのである。