白酒のキモチ。落語会 桃月庵白酒「パパは黒人」、そして立川吉笑真打昇進披露公演「ぞおん」

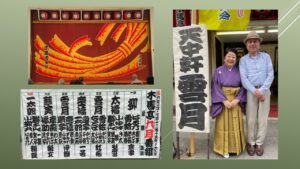

「白酒のキモチ。落語会~昇太師編」に行きました。桃月庵白酒師匠が「パパは黒人」と「不動坊」、ゲストの春風亭昇太師匠が「幽霊の辻」だった。

「パパは黒人」は昇太師匠が自分の作品を白酒師匠に演じてほしいとリクエストした高座。昇太師匠でこの噺を聴いたのが随分前だが、白酒師匠は完全に自分の噺として昇華させていて、非常に面白かった。

主人公のマサコはクリスマスの予定が何もないのに、友人に「彼氏とデート」と嘘をついてしまったばっかりに…という噺。どんな彼氏かと訊かれ、胸板が厚くて、逆三角形のガッシリした体型で、唇がセクシーで、甘い言葉を囁く…黒人なの!と言ってしまった。友人は是非デートの現場を見たいという。ピンチ!

その窮地を救ったのが、マサコの父親。「黒人になって!」という無理を強引に説得して、六本木で待ち合わせする。だが、本物の黒人とぶち当たってしまい、喧嘩になってしまった。だが、父は怯まずに立ち向かい、ストリートファイトで勝利する。実は父は元柔道部だったのだ…。

すっかり強い父親に惚れこんだマサコは腕を組む。お父さんは「二つの願いが叶った」と言う。娘と腕を組んで歩くこと。そして、もう一つは黒人にストリートファイトで勝つこと。破天荒な設定と思いきや、最後は心温まる親子愛の展開に。作者である昇太師匠の才覚は勿論だが、これを自分の噺にしてしまう白酒師匠の落語的センスに感服した。

「不動坊」は前半の吉兵衛が浮かれるところが大好きだ。♬お滝さんが家に来るぅ~♬お滝さんが嫁になるぅ~と自作の唄を歌いながら、土瓶をぶら提げて湯屋に行くところなんか、最高だ。そして、湯から上がったばかりの他人を道連れにして、一緒に湯船に浸かり、お滝さんを妄想しながら、「お滝!」「お前さん!」と呼び合い、最後は抱き合ってしまうという…。

吉兵衛のライバル三人組のキャラクターの演じ分けも面白い。色が黒くて暗がりではその存在が消えてしまう鍛冶屋の鉄さん。張り切って太鼓を用意したが、チンドン屋の格好で「大安売り」の看板まで背負って来てしまう万さん。アルコールを餡ころと間違えても、「皆に一番美味しい隣町の餡子を食べてもらいたかった」と、純情なのが可愛いね。

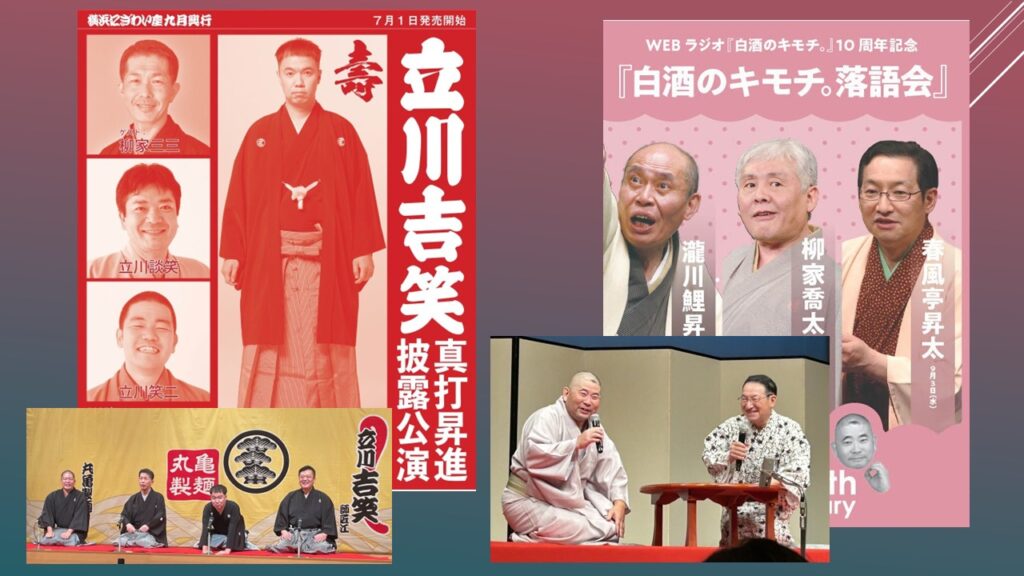

横浜にぎわい座の立川吉笑真打昇進披露公演に行きました。

「子ほめ」立川のの一/「時そば」立川談笑/「締め込み」柳家三三/中入り/口上/「お菊の皿」立川笑二/「ぞおん」立川吉笑

口上。司会は笑二さん。吉笑師匠のプロフィール、「京都で生まれ育ち、色々あって、この度真打に昇進しました」という余りにも簡単過ぎる紹介に、一同ずっこけ、場内爆笑。入門は半年違いだが、6歳年上で頼もしい先輩、特に去年一年間病気療養で活動を休止していたときは励ましてくれて、有難かったと感謝を述べた。

三三師匠。弟弟子の破天荒な司会ぶりに、「師匠は選べるが、兄弟弟子は選べない」。三三師匠は入門時期、二ツ目昇進、真打昇進ともに談笑師匠とほぼ一緒なのだそう。吉笑さんは大変に才気煥発で、二ツ目昇進してすぐに談志師匠の「現代落語論」に匹敵するような本を出したという噂は聞いていたが、初対面の印象は「前髪が短いな」(笑)。理論派には珍しく冷たい感じがなく、誰からも愛されるキャラクターなのが良いと褒めた。

だが、ここまで順風満帆で来て、何でも「自分独りでやってのけてきた」と勘違いしてしまうのも、この時期。真打になって、その天狗の鼻を折られると思う。師匠や仲間、そしてお客様があってこその芸人であり、人様の力を借りることの大切さをこれから覚えていくことになると思う、と。才能がある人だけに、感謝の気持ちを忘れずに、その大輪の花を咲かせてほしいと願った。

談笑師匠。立川流の人間は実は協会を超えた付き合いが深い人が多い、と。特に吉笑世代は連雀亭などで二ツ目さん同士が連携している。ソーゾーシーというユニットに参加しているのもその流れだ。そういうことに労を惜しまないで、汗をかくところが吉笑の良いところだと評価した。だからこそ、高円寺で10日間12公演の興行を成功させることができた。

私(談笑)も刺激を受け、一度は諦めた司法試験に再び挑戦してみようかという気にもなった。吉笑が立川流のマゴ弟子世代を引っ張っている。直系ではない世代が「談志スピリット」を受け継いでいこうと先頭に立って頑張っているのはとても頼もしいと期待した。

吉笑師匠の「ぞおん」。奉公初日に番頭さんに挨拶に行った定吉がピャー!と物凄い早口で喋られて、意味が分らずに戸惑った。それは「番頭さんがゾーンに入っているから」と先輩に説明されるところ。人間の中には集中力が高まり過ぎて、物凄く調子が良くなる人がいて、それを「ゾーン」に入ったと表現するということは聞いたことがあるが、その概念を落語に持ち込んだのは吉笑師匠が初めてだろう。その発想力に感嘆する。

月に何遍か番頭さんはゾーンに入るが、言っている内容を理解するために自分からゾーンに入ることが要求されるが、まだ初心者の定吉はそれが出来ない。先輩のアドバイスで、「それなら逆に番頭さんの集中力を削げばいい」となり、床を叩いて大きな物音を立てるという作戦に出る。だが、「しといてや」と「頼むで」の言葉しか引き出せない。

叩く間にコツがあって、表拍は動詞、裏拍は名詞が出るから、半間空ければいい。その発想も理論派の吉笑師匠らしくて可笑しい。先輩がお手本を見せると、「船場に」「配達を」「しといてや」。だが、定吉が試みると「しといてや」の三連発。もう一度先輩が叩くと、「しといてや」「井筒屋の」「若旦さんに」「御礼を」。定吉がやけくそに叩くと、「しといてや」三連発の後、「餃子の味付け」!この精緻に計算された上でのナンセンスな笑いが吉笑師匠の身上だ。吉笑師匠のセンスが詰まったこの噺、何度聴いても面白い。