川の流れに身をまかせ 隅田川馬石「宮戸川」通し、そして立川談吉ひとり会「青菜」

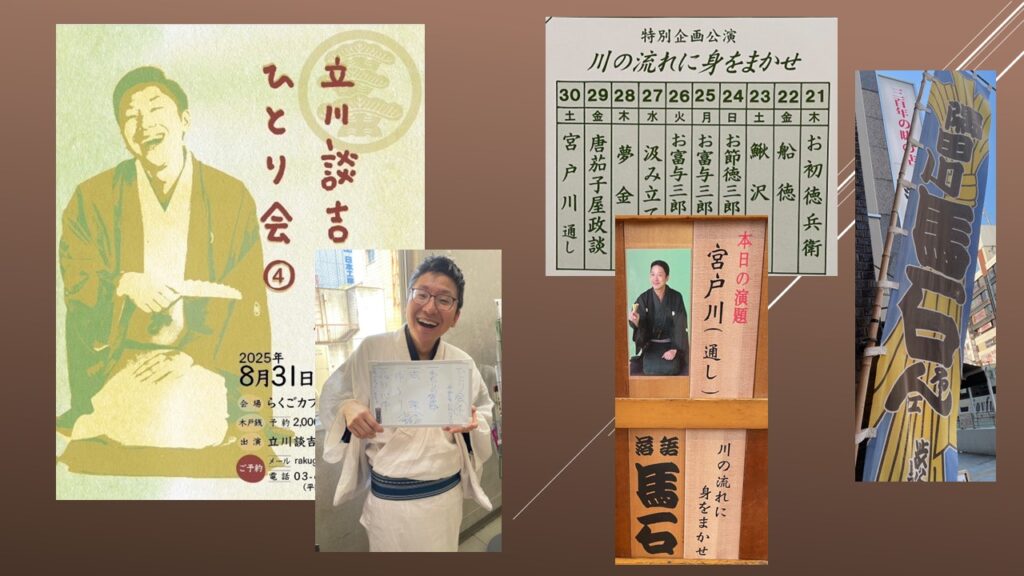

上野鈴本演芸場八月下席千秋楽夜の部に行きました。今席は隅田川馬石師匠が主任を勤め、「川の流れに身をまかせ」と題したネタ出し興行。①お初徳兵衛②船徳③鰍沢④おせつ徳三郎~刀屋⑤お富与三郎~発端⑥お富与三郎~稲荷堀⑦汲み立て⑧夢金⑨唐茄子屋政談⑩宮戸川(通し)。きょう千秋楽は「宮戸川」の通しだった。

「元犬」隅田川わたし/「長屋の算術」桃月庵黒酒/奇術 ダーク広和/「雛鍔」桂三木助/「碁泥」柳家小里ん/漫談 寒空はだか/「託おじさん所」林家きく麿/「ざるや」蜃気楼龍玉/中入り/漫才 米粒写経/「ツッコミ根問」春風亭百栄/紙切り 林家楽一/「宮戸川」(通し)隅田川馬石

馬石師匠の「宮戸川」通し。日本橋小網町の質屋、茜屋半左衛門の息子半七と隣の船宿、桜屋の娘のお花。半左衛門は碁に現を抜かす息子に厳しい堅物。お花は実母を亡くし、嫌いな継母と暮らしていて、友達のミーちゃんの家で酌の相手をさせられて夜が遅くなった。両者ともに締め出しを食ったという設定だ。

霊岸島の叔父さんのところに一晩泊めてもらうことになるが、お花はえびす講で半七の叔父さんと顔見知りになり、都々逸を教わったことがあるという。叔父さんはお花のことを知らないわけではないという間柄という設定も良い。

半七とお花は男女の仲になった翌朝、叔父さんに「どうか夫婦にしてください」と頼み、叔父さんは桜屋に挨拶に行くと「願ったり叶ったり」と喜ばれる。だが、半左衛門の方は「不行跡だ。勘当する」と言うので、叔父さんが勘当金を貰って半七を息子として引き取り、半七お花の夫婦は両国横山町に店を構え、商いすることになった。

ある日、お花が小僧を連れて浅草へ出掛けると、雨が降って来たので、小僧が知り合いの馬方のところへ傘を借りに行く。雨は盥の底が抜けたように激しく降り、雷が落ちた。お花は気を失い、その場に倒れてしまった。そこにごろつきの二人組がやって来て、「いい女だな。抱いてみたいが、こんないい女を抱くことは生涯ないだろう」と言って、静かなところへ運び、慰みものにしてしまおうとお花を担いで運んでしまった。

小僧が戻ってくると、その場にいた乞食が「可哀想に、悪い奴が担いでいった」と教えてくれる。小僧が店に戻り報告。半七は手を尽くして捜したが、見つからず、その日を命日に野辺の送りを済ます。

一周忌の法要を終え、半七は猪牙舟を誂えて元柳橋まで頼む。船宿の女将が見送った後、船頭の仁蔵に「正覚坊の亀」という知り合いの男が声を掛け、同乗させてくれないかと頼むが、船頭は客に失礼だからと断る。すると、半七は「酒の相手になる。乗せてやりなさい」と迎え入れる。

酒の入った亀は半七の身なりと顔立ちを見て、「若くて、器量もあって、さぞ女が惚れるでしょう」と言うと、半七は「船頭さんたちこそ粋でもてるでしょう」と返す。だが、亀は「イロにはまるきり縁がない」。半七が「何か酒の肴になるような話を聞かせてくださいよ」と言うと、亀は面白い話が一つだけあると話し始めた。

去年の今時分、こいつ(船頭の仁蔵)と二人で博奕ですってんてんになって帰るところ、にわかの夕立に遭い、雷門で雨宿りをした。軒下に年の頃、二十歳から二十二、三のいい女が倒れていた。こんないい女は抱いたこともないし、これから抱くこともないだろう。

そこまで亀が言うと、仁蔵が「やめろ!他の話をしろ!…こいつはセンミツなんです」と言う。半七は「酔った人の話は本気にしないから大丈夫ですよ」と言う。すると、亀は「千のうち三つ、その本当の話をするんだ」と話を続ける。

女を達磨薬師の石置き場まで運び、こいつ(仁蔵)が終わって、俺の番になったときに女が息を吹き返したんだ。そして、「亀じゃないか!」と叫んだ。女は桜屋のお花、ご主人筋の娘だった。結局、いい思いをしたのはこの野郎だけで、損をしたのは俺。女は逃げようとするので、知られたからにはしょうがない。やっちまえ!と吾妻橋から大川へ放り込んだ。

亀の話が終わると、三味線が鳴り、附け打ちが入る。これで様子がカラリと知れた…。半七の芝居台詞である。去年6月17日、女房お花が観音様から帰る回向の道すがら…不憫と思えど宮戸川…悪いところで会うたよな。

半七が亀に立ち向かうところで、「半さん!」と呼ぶ声。眠っていた半七をお花が起こしたのだった。「昨晩はありがとう」。そこへ小僧が迎えに来て、「今のは夢か。夢は小僧の使いだ」でサゲ。

強姦の陰惨な場面の描写はかなりあっさりすませていた。陰惨に描けば描くほど、芝居掛かりの部分が映えるし、夢オチとの落差で安堵できる魅力があるのだが。令和におけるコンプライアンス、そして女性客が多い客席を意識してのことかもしれない。

立川談吉ひとり会に行きました。「当たりの桃太郎」「青菜」「品川心中」の三席。

「青菜」。談吉さんらしい独特のフレーズが入るのが愉しい。柳影を江戸で言う直しと説明する噺家さんは多いが、さらに突っ込んで「味醂の焼酎割り」とさりげなく入れるところも良い。鯉のあらいが白いのは洗ったからではなく、皮が黒いのであって、中身は白い。これを「黒いのは外套みたなもの」とよく表現されるが、「シマウマで言うところのシマですな」という表現も談吉さんらしい。

「菜はお好きか」と訊かれ、植木屋が「でえ好き」と答えると、「え?100番、100番?」「それはダスキンだ」だという掛け合いも面白い。植木屋が家に帰って、建具屋が来たときに女房とお屋敷ごっこをする際、押し入れに入っている女房を呼ぶのに、手を叩き、「これよ!奥や!」と言うべきところ、「100番、100番」と暗号のように言うのに繋がっている演出も楽しい。

植木屋が帰るなり、女房に「驚いちまった」と言うと、「河童がチャーハンを炒めていたの?」と返す女房も面白いし、「柳影をご馳走になった」に「たけし軍団?」「それは柳ユーレイだ」も笑える。鯉のあらいに酢味噌をつけて食べるのは「サバンナ風」というフレーズもいかにも談吉さんらしくて良いなあ。

「品川心中」は貸本屋の金造が品川の海から這い上がって、親分の家に辿り着いたが、皆で車座になって博奕をしていて、「手入れ」が入ったと思い込んで、慌てて一騒動もちあがるところまで。移り替えが出来なくて悔しいお染が金造を道連れに心中を図ろうとしたが、番町の旦那が金を持ってきたと知って「飛び込む必要がなくなった。失礼!」と海に飛び込んだ金造を置いてけぼりにする…女郎の身勝手さ、そして骨抜きにされて命も惜しくないと勘違いをする金造の愚かさに焦点が当たる(上)の部分だ。

僕は個人的には労を惜しまずに、(下)をやってほしいと思う。愚かだけど実直な金造を親分以下仲間連中が可哀想に思って、お染に仕返しをしようと怪談じみた狂言を仕掛けて、お染を出し抜くところがあってこそ「品川心中」は面白いと思うからだ。そんなに時間はかからないし、だれるということもないと思うのだが。