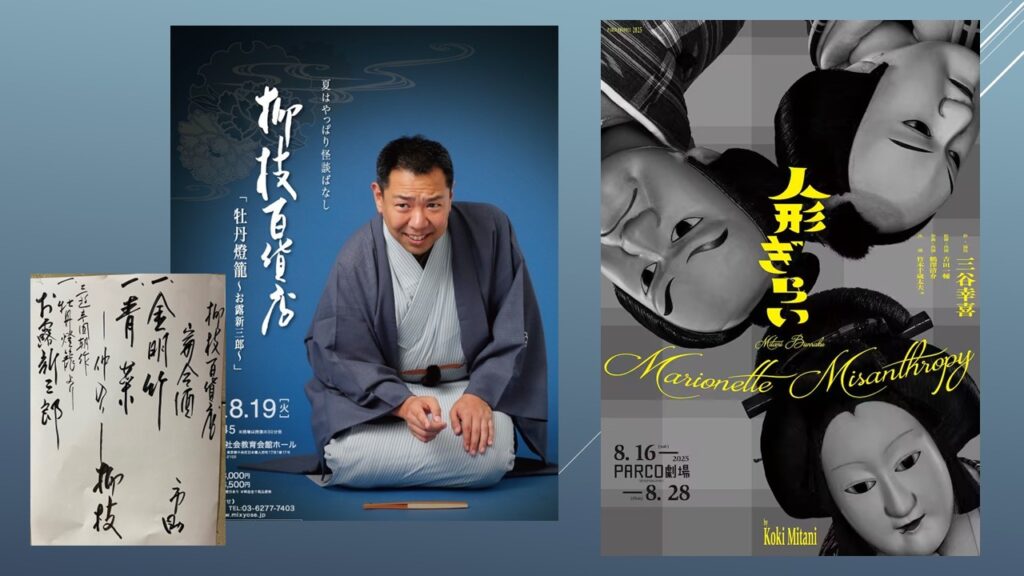

三谷文楽「人形ぎらい」、そして柳枝百貨店 春風亭柳枝「牡丹灯籠~お露新三郎」

三谷文楽「人形ぎらい」を観ました。さすが、作・演出:三谷幸喜という内容であった。

一番すごいと思ったのは、古典文楽では脇役にしかならない首(かしら)である陀羅助とお福を物語の主人公に据えたことである。近松門左衛門作「鑓の権三重帷子」は槍の名人で色男の権三と人妻おさゐの不義密通疑惑のストーリーで、演じる人形の首は権三役が二枚目専門の源太、おさゐは艶っぽい年増役を担う老女形、二人を陥れる仇役の川側伴之丞を演じるのが陀羅助だ。陀羅助は老女形の姐さんを恋い慕い、源太に嫉妬する。このストーリー展開に対して、「俺はいつも脇役ばかりだ!ルッキズムだ!」と陀羅助は何と近松門左衛門に抗議するところが今回の文楽の原点にあるのが面白い。

このことについて、三谷幸喜さんは吉田一輔さんとのプログラムの中の対談でこう語っている。

文楽を知る過程で一番驚いたのは、かしらの種類で脇役、主役などの役割がある程度決まっているという、人間の劇団のような構図が文楽の世界にあったことなんです。文楽にも、決して主役にならない人形=かしらがあるという面白味と哀しみが強く僕に響いたので、古典作品では主役にならない、かしらの人形が中心になる物語を書きたかった。だから主人公は陀羅助なんです。以上、抜粋。

もう一つすごいと思ったのは、人形を遣う人形遣いさんにスポットを当てたことだ。文楽は一つの人形を主遣い、左遣い、足遣いの三人で遣う。逆に言うと、三人の合わせ技で人形に魂が宿る。かなり前半に陀羅助の人形が自分の後ろに三人の男が存在することにビックリする部分があるが、これは人形遣いへの三谷さんなりのリスペクトの演出だと思った。陀羅助が新幹線に乗って江戸へ行くと言うときに、この三人の人形遣いたちの座席のことを心配する場面があるのだけれど、実にウイットに富んでいる。

それに関連するのだけれど、「人形遣いが舞台で人形を置き去りにする」という演出はセンセーショナルだった。これに関しても、三谷さんが一輔さんとの対談でこのように語っている。

文楽で人形は神聖なもの。だから置き、離すことに抵抗があるんですよね、きっと。(中略)文楽の世界で僕が最初に驚いたのは、人形遣いさんに操られている時とそうでない時の“差”が凄いというところ。あの驚きをお客様にも見せたかったんです。だから敢えて、人形を置いてもらう場面を作ったんですが。以上、抜粋。

このほかにも人形が通天閣を登るとか、スケートボードに乗るといった三谷さんらしい演出が随所に施され、観る者を飽きさせない工夫もあって、大いに楽しめた。

三谷さんは前回の「其礼成心中」で文楽では珍しいコメディはある程度結実したが、文楽人形が最も魅力的に見える「愛」と「死」に絡む瞬間を直接的に描けなかったと振り返った。そして、嫉妬や劣等感など人間のどんな複雑な感情も、文楽の人形は表現できる。前回の創作で実感したことを、この「人形ぎらい」ではさらに推し進めて台詞もドラマも書かせてもらったという。ただ、「愛」はたっぷり描けたが、「死」までは手が届かなかった、と。「これは三作目に取っておこうと思います」とプログラムの前口上で語っている。早くも三作目が楽しみである。

「柳枝百貨店~春風亭柳枝独演会」に行きました。「金明竹」「青菜」「牡丹灯籠~お露新三郎」の三席。開口一番は柳亭市助さんで「寄合酒」だった。

「お露新三郎」と演目に書かれていたが、お露と新三郎の出会いからお札はがしで新三郎が死ぬところまで演じた。これで40分程度だったので、かなり駆け足な印象を受けた。お露の「恨みつらみ」ではなく、「恋い慕う」怨念をもう少々たっぷりと描いたらいいのになあという印象を受けた。

萩原新三郎が山本志丈に誘われて、臥龍梅を見物した帰りに柳島に寄り、飯島平左衛門の娘、お露と引き合わせられ、お互いに一目惚れしたところ。帰り際、厠を出た新三郎のために柄杓で水を掛けてやり、手拭いを渡したときにお互いの手を握りしめた。そして、お露が「今度はいつお越しになるんですか。新三郎様が来て下さらないと、露は死んでしまいます」という台詞。恋煩いへの伏線として良かった。

志丈が新三郎のところに来て、「お露とお米は亡くなった」と知らされた後の、七月十三日。カランコロンと駒下駄の音をさせてやって来たお露とお米の幽霊。「私どもは新三郎様が亡くなったと聞きました。私たちを断ち切るためのお国の仕業に違いない」と言って、新三郎の家に入り、二人は嬉しい仲になった。その後は毎晩通ってきて、十九日に後見役の白鷗堂勇斎が現場を目撃。翌朝に新三郎に「昨夜の女は死霊だ」と進言し、谷中三崎坂を訪ねるとなるほどお露とお米は住んでいない。新幡随院の良石和尚に相談し、阿呆陀羅経を教わり、金無垢の海音如来のお守りとお札を授かった。

これによって、お露とお米がまたやって来たが、新三郎に近づくことができない。「お嬢様、新三郎様はお心変わりをなさいました。諦めください」と言うお米に対し、お露の諦めきれない思いをここでもう少し表現しても良かったように思う。

お米は伴蔵に「お札を剥がして、お守りを奪ってくれ」と頼む。伴蔵・お峰の夫婦は苦し紛れに百両を要求すると、お露のどうしても新三郎に会いたいという気持ちのために、百両を都合する。伴蔵とお峰は新三郎を行水に誘い、海音如来のお守りと泥の不動様をすり替えた。そして、梯子をかけて引き窓に貼られたお札を剥がす。

「お嬢様、参りましょう」「米や、新三郎様に会えるのね」「今宵は存分にお恨みをおはらしください」。二つの幽霊が新三郎の家の中に入っていく…。翌朝、胸騒ぎがした勇斎が見に行くと、息絶えた新三郎の隣には二体の白骨があったという…。新三郎恋しさゆえに焦がれ死にしたお露の怨念をもう少し描き込むとさらに良くなるように感じた。