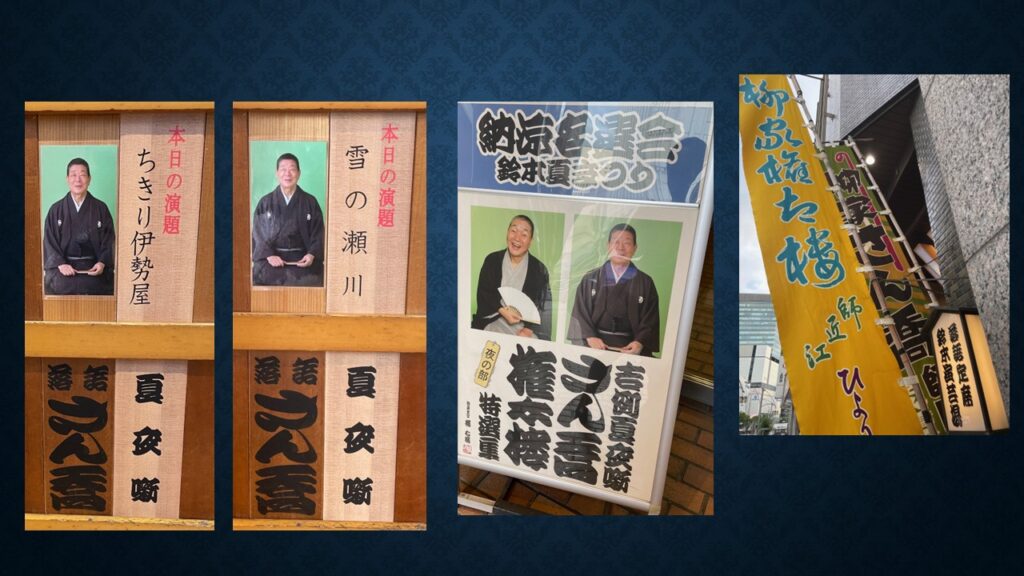

さん喬・権太楼特選集 柳家さん喬「雪の瀬川」「ちきり伊勢屋」

上野鈴本演芸場八月中席七日目夜の部に行きました。今席は「吉例夏夜噺 さん喬・権太楼特選集」と銘打った特別興行だ。今年は権太楼師匠の体調に配慮して、さん喬師匠が10日間とも主任を勤め、ネタ出ししている。きょうは「雪の瀬川」だった。

「マオカラー」入舟辰之助/江戸曲独楽 三増紋之助/「ツッコミ根問」春風亭百栄/「あくび指南」古今亭文菊/三味線漫談 林家あずみ/「華やかな憂鬱」柳家喬太郎/「短命」春風亭一之輔/「船弁慶」露の新治/中入り/奇術 アサダ二世/「無精床」柳家権太楼/紙切り 林家楽一/「雪の瀬川」柳家さん喬

さん喬師匠の「雪の瀬川」。この噺に出てくる若旦那、鶴次郎は他の落語でおなじみの放蕩息子とはちょっと性格が違う。古河の商家で育った鶴次郎は遊びをせずに本ばかり読んでいるので、親父が心配して江戸に出し、幇間の崋山に託した。吉原の生け花の会で瀬川花魁と出会い、本気で惚れ合って、一緒になろうと約束をした。だが、800両という金を使い込んでしまったため、勘当されてしまう。だが、瀬川は鶴次郎のことを思い続けているし、鶴次郎も「会いたい」と「忘れよう」の間で葛藤する。だから、吾妻橋で身投げしようかと迷うのだ。

その鶴次郎を見つけ出した忠蔵が偉いなあと思う。鶴次郎の実家、古河の本家に奉公していた忠蔵は女中のお勝と恋仲になり駆け落ちをして、旦那をしくじってしまった。その負い目だけではないと思うが、鶴次郎を自分の住む長屋の大家の了解をもらい、居候させる。済まないと思う鶴次郎に対し、「昔から忠兄ちゃんと呼んでくれて、兄弟同様だったじゃないですか。兄貴の家で遠慮してどうするんですか」と忠蔵は言う。

魚屋の店先にあったマグロを見て「美味そうだった」と鶴次郎がつい口にしたことで、お勝はすぐにマグロを食卓に出した。それを見て、鶴次郎は「なんて自分はバカな人間なんだ。所詮、本で読んだ知識なんか役に立たない。世間のことがまるでわかっていなかった」と反省する。このこと一つとっても、他の落語国の若旦那とは了見が違うことがわかるような気がする。

鶴次郎は忠蔵夫婦の苦労を思い、瀬川花魁宛てに「金を工面してほしい」趣旨の手紙を書いて、幇間の宇治吾朝を介して瀬川に渡してほしいと頼む。忠蔵は「花魁が客のために金を工面するわけがない」と思った。僕もそう思う。だが、鶴次郎と瀬川の関係はそんな仲ではないのだ。果たして、瀬川はこの手紙を受け取り、「乞食になった、死んだ」等という噂が立っていた鶴次郎が達者でいたことを大層喜んだ。何度も読み返し、「たった一人の大事な方の無事」に涙した。

瀬川から返事の手紙と20両が宇治吾朝を介して、鶴次郎の手に渡る。その手紙には「雨の日に来る」旨が書かれていた。それは即「足抜け」を意味するものだ。だが、瀬川はそれだけの覚悟をもって鶴次郎を愛していたということであろう。鶴次郎は瀬川が来ることを心待ちにした。

年が明けて、一月も終わりに近づいた頃、雪が降る。鶴次郎は喜ぶ。「雪だ!瀬川が来るね」。雪が江戸の町を包み込むようにシンシンと降り積もる夜遅く。鶴次郎は何度も忠蔵に「忠さん、瀬川は来るよね」と、まるで子どものように期待を膨らませているのが良い。純粋というものだろう。

忠蔵も鶴次郎も寝込んだ頃、雪を踏みしめるサクサクという音がしたかと思うと、「忠蔵さん!」と戸を叩く声。凍てつく戸を開けると、一挺の駕籠が止まり、男を下ろして逃げるように去って行く。男は頭巾をして、合羽を着た侍の風体だ。土間に腰の刀を置くと、合羽を脱ぎ、頭巾を取る。それは、燃えるような緋縮緬の長襦袢に黒髪、抜けるように色は白く、美しい女性の姿だ。「瀬川花魁!」と鶴次郎が駆け寄る。「わちきのために辛く切ない思いをさせたこと、堪忍してほしい」「お前を思うことで辛いとか切ないとか思うことがあろうか。寒くないか?命をかけて会いに来てくれてありがとう」。土間で抱き合う二人。感動的な再会である。後に二人は夫婦になることが許されたという。素敵な純愛物語に胸がキュンとなった。

上野鈴本演芸場八月中席八日目夜の部に行きました。今席は「吉例夏夜噺 さん喬・権太楼特選集」と銘打った特別興行。きょうのさん喬師匠のネタ出しは「ちきり伊勢屋」だった。

「本膳」柳家圭花/江戸曲独楽 三増紋之助/「露出さん」春風亭百栄/「元犬」柳家三三/三味線漫談 林家あずみ/「同棲したい」柳家喬太郎/「堀の内」春風亭一之輔/「千早ふる」露の新治/中入り/奇術 アサダ二世/「お見立て」柳家権太楼/紙切り 林家楽一/「ちきり伊勢屋」柳家さん喬

さん喬師匠の「ちきり伊勢屋」は運命というものをドラマチックに描いていて、聴き応えのある高座だった。ちきり伊勢屋という質屋の若旦那、清次郎は番頭が持ってくる見合い相手について相談するために、日本一といわれる易者の白井左近を訪ねる。すると左近は清次郎の人相を見て、「妻帯しない方が良い。あなたは来年2月15日に死ぬ」と言われる。既に幼少の頃に亡くなった父親は伊勢から江戸に出て、一代で財を築いた。だが、多くの人を蹴落とし、踏み潰してきたために、その怨念が清次郎にも憑りついているからだという。施しをしなさい、そうすれば仏果を得て、両親は極楽往生することができる、と。

清次郎は乞食に食べ物を与えたり、客に無償で質種を返したり、病気や怪我の人を見舞ったりと「施し」をしてみたが、人間の醜さのようなものが見えてしまい、これをやめる。そして、「好きなことをやれ」という左近の言う通りに、吉原遊びを始め、友人の正太郎を誘って通い、そこで幇間の善平と出会う。

ある日、大川端で心中しようとしている親子を止める。父に娘2人だ。鰻屋二階で理由を訊くと、父は横山町の呉服仕立て職の白木屋源右衛門という男で、隣家から出火して火事に遭い、客から預かっていた反物を全て焼失してしまい、弁償するにも金策尽きて、娘2人を吉原に身売りしようかと考えた。だが、それならば親子三人で心中して、死んでお詫びをしようと思ったのだという。清次郎は店へ行き、300両を持って鰻屋へ戻る。「これはあなた方に差し上げるのではない。娘さんが身を売って得た代金だと思って受け取ってほしい」。源右衛門親子はどれほど喜んだことか。

清次郎は番頭に「今、店にはいくらの金が残っているか」と問い、「1万両ほど」と答えがあると、「番頭さんは両親が亡くなった後、私を親のように守って、育ててくれた。泥棒伊勢屋とか乞食伊勢屋とか陰口を叩かれても我慢して店を切り盛りしてくれた。私が死んだら恩返しができない。生きているうちに恩返ししたい。暇を出すから好きなだけ持っていっておくれ」と言う。他の奉公人にも同様に暇を出し、十分な手当を渡した。

善平から「白木屋が立ち直って、繁盛している」という話を聞き、清次郎は白木屋を訪ねる。あのときには清次郎が自分の名前を名乗らなかったので、御礼ができずにいたという源右衛門は喜んで、歓待した。娘のおみよとおよしも喜んだ。清次郎が何度か白木屋を訪ねるうちに、清次郎はおみよに恋心を抱いた。二月。雪の中、駕籠に乗って帰る清次郎に傘を差し掛けたおみよに対し、清次郎は「おみよさんが好きだ」と言いかけたが言えなかった。善平にこの話をすると、善平はなぜ言えなかったのかと問う。清次郎は「私は15日に死ぬ。想いが残らないように…」。おみよは「好きだ」と言われるのを待っていたはずだ。

いよいよ14日。ちきり伊勢屋の玄関に「忌中」の札が貼られた。そして、15日になると、用意された棺桶の中に自ら入った。棺桶が深川の広徳寺に運ばれるのを、多くの施しを受けた人々が行列を作って手を合わせた。墓が掘られ、棺桶の中の清次郎は土に埋まる。だが、いつまで経っても死んだ心地がしない。「私は死んでいない!」。白無垢に三角巾の清次郎は這い出て、花屋の老夫婦に白無垢と三途の川の渡し賃を渡して、ボロの着物を貰い、着た。広徳寺のお堂の下に二、三日いたが、思い切って外へ出た。

すると、吉原で一緒に遊んだ正太郎と再会。「やっぱり、生きていたのか」。勘当になった正太郎の住むいろは長屋で暮していると、大家がやって来て、長屋の住人だった駕籠かきの八五郎が駕籠を置いていなくなったから、お前ら二人で駕籠屋をやったらどうだと勧めた。

そして、駕籠の客として出会ったのが、幇間の善平。「旦那!やっぱり生きていたんですか!」。善平が清次郎から貰った羽織を渡し、これを質屋に入れて金に換えなさいと言ってくれた。質屋に入ると、番頭が乞食同様の格好をしている清次郎がこんな高価な羽織を持っているのはおかしいと「盗品ではないか」と疑いをかける。だが、しばらくして主人が現れた。「人間違いだったらすみません。あなたはちきり伊勢屋の清次郎さんではないですか」。

清次郎がそうだと答えると、「私は白木屋の親類の者です」。そして、源右衛門の娘だったおみよが姿を見せる。「白木屋源右衛門は2月15日に身罷りました。ようやくこれで恩返しができます」。そうなのか。源右衛門は清次郎の身代りとなってあの世に逝ったのか。そのときの清次郎の気持ちになると、グッとくるものがある。

質屋主人はおみよに婿を取らせて白木屋を継がせようとしたが、おみよは生涯思い続けている人がいるとこれを拒んだ。そのため、妹のおよしが婿を取り、白木屋を継いだという。そして、どうかおみよと夫婦になって、ちきり伊勢屋の暖簾を再び掲げてくださいと頼む。これを運命と呼ばずして、何を運命と言うか。ちきり伊勢屋再興。そして、商売は繁盛し、世間では「ちきり福屋」と呼んだという。ドラマチックで素敵な噺をありがとうございました。