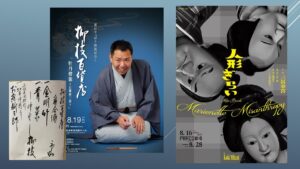

なでしこくらぶ 宝井一凛「慕弥の扇」、そして一龍斎貞花の会「番町皿屋敷」

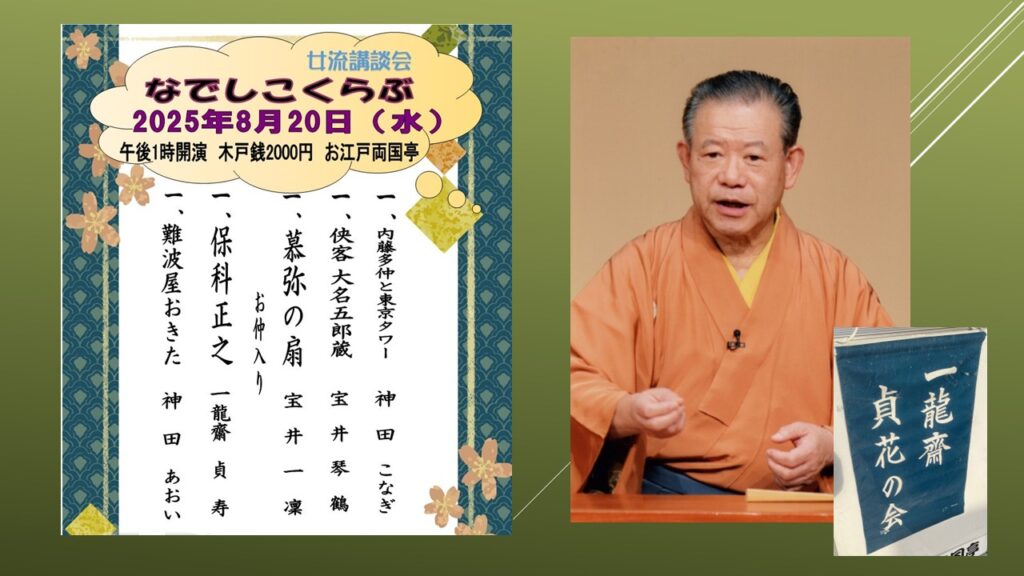

女流講談会「なでしこくらぶ」に行きました。

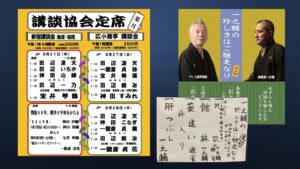

「内藤多仲と東京タワー」神田こなぎ/「侠客 大名五郎蔵」宝井琴鶴/「慕弥の扇」宝井一凛/中入り/「保科正之」一龍斎貞寿/「難波屋おきた」神田あおい

琴鶴先生の「大名五郎蔵」。川越藩の松平大和守は正室おまちとの間に子どもが恵まれず、側室のおこととの間に産まれた糸若丸を正室との間の実子と届けて世継ぎに決めた。だが、しばらくして正室との間にも男の子が産まれ、蓑次郎と名付けて、こちらは逆に側室おこととの間の実子として届けた。

このことを側室のおことは大層気にして、自分が産んだ糸若丸に対して跡目を継ぐことを遠慮してほしい気持ちが強くなり、糸若丸も産みの母の思いを慮るようになる。そして、わざと父親である大和守に気に入られないような行動をとるのだ。

十八歳のときに糸若丸は腰元竹路に惚れ、強引に迫る。これを竹路が拒む現場を大和守が目撃、糸若丸はここぞとばかりに背中に彫った曽我物語の御所五郎丸の刺青を見せて大和守を怒らせ、「勘当」を言い渡される。家老の藤井刑部から路銀を貰い、糸若丸は竹路と二人で屋敷を出て、竹路の父・勇次が営んでいる柳橋の船宿、日野屋に行くが、勇次は事情を聞いて怒り心頭。子分の長吉の案内で叔父さんに当たる木場の船宿、日野屋忠次のところに糸若丸と竹路を逃がす。

長吉が漕ぐ船に乗って追いかける勇次から逃れようとしたが、捕まってしまう。そして、勇次は娘の竹路が不忠者だと斬り付けてしまう。「そうではないのだ」と糸若丸は複雑な事情を勇次に話すと、勇次はこれを理解。虫の息の竹路の首を落とし、片袖を持ってお屋敷の藤井刑部のところへ行く。勇次の義侠心だ。

この話を聞いた大和守はホロリと涙を流し、200両を勇次に渡す。そして、竹路を高輪の寺で懇ろに葬る。正室のおまちも心打たれ、跡目は蓑次郎に継がせることに決める。側室のおことは出家し、竹路を供養。そして、糸若丸は日野屋の跡目を継いで、侠客として売り出す。背中の刺青が御所五郎丸だったことから「大名五郎蔵」と渾名されたという…。この後、大岡裁きへと続く政談モノの抜き読みだが、大変に興味深かった。

一凛先生の「慕弥の扇」。これも興味深い読み物だった。奥州田村藩の武士、亀井辰治郎が仲間たちと伊勢参りに行って、松坂の扇屋で土産を買おうとして出会った店の娘お鶴との出会いがドラマを生む。お鶴は辰治郎が買った扇とは別に、もう一つの扇を渡す。慕弥(ほや)の扇。私はあなたを恋い慕いますという意味で、いわゆる逆プロポーズだった。

だが、辰治郎には意味が理解できずに仲間に見せる。すると、意味を知っていた友人が妬んで、「それはほいと(乞食)の扇。お前は馬鹿にされたのだ」と嘘をつく。カッと頭に血がのぼった辰治郎は店に戻り、お鶴を斬り殺してしまった。寺の和尚に本当の意味を訊いて、後悔した辰治郎は扇屋へ白装束を着て線香を持って出掛ける。

辰治郎は斬られる覚悟で詫びを言いに行ったのだが、店の主人であるお鶴の父の勘兵衛は怒るどころか、「きょうは娘の四十九日。命を取ることはできない。成仏を願って、供養してください」と言った後、位牌を持ち出し、この位牌と夫婦の盃を交わしてくれと頼む。三々九度の祝言を挙げた。

夜になると、お鶴の幽霊が辰治郎の枕元に出る。「会いたかった」。そして、契りを交わした。以来、毎晩お鶴の幽霊が通う。辰治郎は扇屋を手伝い、尽くす。勘兵衛は「嫁を迎えて夫婦養子という形で扇屋を継いでもらおう」と考えた。だが、辰治郎は「千写経を書き終えるまでは」と返事を渋った。

ある夜更け、勘兵衛が起きて辰治郎の部屋の前を通ると、女の話し声が聞こえる。「ああ、もう既に相手を見つけているのだな」と思って辰治郎にそれとなく訊くと、実はお鶴と毎晩会っているという答え。それに二人の間には赤子も生まれたという。勘兵衛は「お鶴に会わせてくれ」と頼むと、「あの世の掟で、たった一人にしか会えない。許されないことなのだ」と辰治郎は説明した上で、「障子の隙間から姿を見るだけなら…ただし、声を出してはいけない」と条件をつけて許した。

お鶴が辰治郎と会っているのをじっと勘兵衛は見つめた。お鶴の幽霊が言う。「お目にかかれるのは今宵が最後です。それは掟に背いたから。可哀想なのは、この赤ん坊。この子を私と思って立派に育ててください」。お鶴は父勘兵衛が覗いていることに気づいたのだった。勘兵衛が「お鶴!許してくれ!」と叫ぶが、もう手遅れだった。

辰治郎と勘兵衛の二人で赤ん坊を大事に育てた。ある日、崋山という修行僧がやって来て、「この赤子の生を受けた謂れを伺いたい」。赤子の泣き声が読経に聞こえるのだという。事情を聞いた崋山は「私に面倒を見させてください」と言うので、預けることにした。この赤子は後に奥州水沢にある正法寺を興した無底良韶禅師となったという…。良い高座だった。

一龍斎貞花の会に行きました。

「真田幸村 大坂城入城」神田蓮陽/「象のトンキーとワンリー」「人間魚雷回天悲話 ひかりの海」一龍斎貞花/中入り/「般若の面」田辺凌天/「茄子娘」柳家さん助/「番町皿屋敷」一龍斎貞花

貞花先生の「番町皿屋敷」。普段聴いている型と違うので、大いに興味深かった。旗本の青山播磨と女中のお菊は恋仲である。だが、小石川の伯母からの飯田橋の大久保様のお嬢様との縁談が播磨に持ち掛けられているのを知ったお菊は「私という者がありながら…」と嫉妬する。「男は兎角偽り多き者」と心が乱れる。

そして、播磨の本心を知りたいと考え、青山家の家宝である十枚組の高麗の皿の一枚を柱にぶつけて真っ二つに割ってしまう。家来の柴田十太夫はうろたえ、播磨に報告。お菊が「私が割りました」と言う。播磨は「粗相であろうな。致し方ない。以後、気をつけろ」と言って、割った皿を井戸の中へ捨てるように指示する。そして、播磨はお菊の母親の近況を聞き、「この屋敷に引き取ってはどうだ。そして、青山を夫に決めましたと言え」と言う。

この様子を見ていた十太夫は驚き、「お菊はとんでもない女です。粗相で割ったのではありません。自分で柱に打ち付けたのです。女中のおせんも見ていました」と進言する。播磨は「直に吟味する」と言って、お菊に問い質す。「あの皿を割ったら、命がないことは承知しているであろう。なぜ、そのようなことをしたか。理由(わけ)を申してみよ」。

お菊は正直に答える。「殿様を疑ったのです。小石川の伯母様の仲人で大久保様から輿入れがあると聞きました。殿の本心を知りたいと思いました」。播磨は言う。「わしを試すために皿をわざと割ったのか。そこへ直れ。それでは播磨の心は晴れぬ。召使であるお菊と言い交わした後は、吉原へも足を踏み入れず、他の女の盃も受け取らず…お前はわしの心をわかっていたはずだ。疑われた播磨の心は晴れぬ」。

そして、家宝の皿を出すように指示する。一枚を叩きつけて割る。「次を出せ!…二枚!…次を出せ!三枚!」。次々と皿を割っていく。とうとう九枚割ってしまった。「五枚、十枚を惜しんで人の命を取る播磨ではない。そちと言い交わした青山播磨は刀、槍、兜と違って所詮皿小鉢など気にかけないわ」。

そして、お菊に庭に出ろと命じる。「よくも男の真心を疑ったな。家来を手討ちにして、そちを手討ちにしない法はない。疑ったとあれば斬る」。そこへ家来の権次が「どうぞお許しくださいませ。女を斬ると刀が汚れます」。すると、播磨は「お前、お菊に懸想しておるな!その方から斬る!」。権次を斬り、続いてお菊を斬って、死体は井戸の中へ放り込んだ。

家宝を失い、愛する女性を失った青山播磨は酒浸りになる。そして、そこにお菊の幽霊が「一枚、二枚、三枚…」と現れる。「お菊、迷うたか!」。その場に播磨は倒れ込んだ。その後はどうなったのか…。余韻を残して高座は終わった。

お菊の悋気も理解できる。だが、それ以上に男の真心を疑われた青山播磨の気持ちに思いを馳せた。