【アナザーストーリーズ】西城秀樹という“革命”

NHK―BSで「アナザーストーリーズ 西城秀樹という“革命”~アイドル文化を変えた情熱~」を観ました。

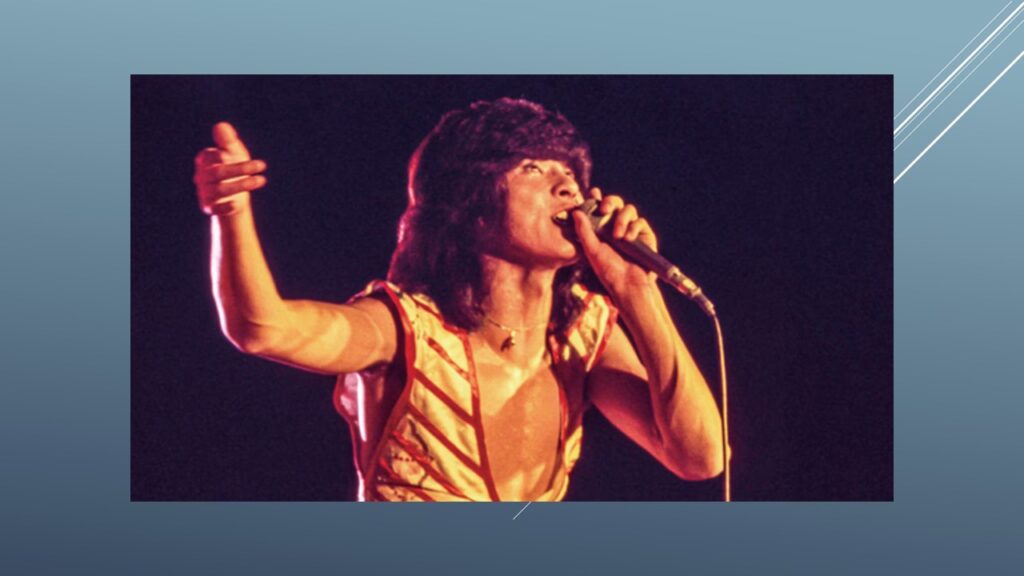

西城秀樹は1972年に「恋する季節」でデビューし、74年に大阪球場でソロアーティストとして初めてのスタジアムコンサートをおこなった。それは秀樹がアメリカのウッドストックフェスティバルの映像を観て、「こんな野外イベントがやりたい」と思ったことがきっかけだったという。フェスティバルな中で、観客が皆でライターに火を点けて、振りかざすというアーティストと客席の“一体感”に憧れた。

秀樹はラジオで「懐中電灯を持って来て」と呼びかけ、1万7千人の観客の3割が懐中電灯を持ってきた。当時はそれをどう使えばいいのか、ファンもわかっておらず、戸惑いながらのパフォーマンスになった。秀樹はスタジアムを駆け回り、内野席は総立ち。倒れては起きて、倒れては起きての繰り返し。観客からの悲鳴が絶えなかった。翌年の大阪球場ではファンクラブによる応援練習会が実施され、400人が集まったという。そのときには、懐中電灯からペンライトに変わっていた。この「伝説のコンサート」は10年続いたそうだ。

西城秀樹、郷ひろみ、野口五郎の新御三家はアイドルと呼ばれ、それまでのスターと一線を画したとアイドル評論家の中森明夫は言う。「日本国憲法のようなもので、主権はファンにある。アイドルは一緒に創るものという風に変わった」。野口がハンサム、郷がかわいい、そして秀樹はワイルド。男子に人気があったのは秀樹だった。ハウスバーモンドカレーのCM、「秀樹、感激!」は流行語にもなった。

子どもたちが真似をしたのが、秀樹のマイクパフォーマンスだ。シングル8枚目の「薔薇の鎖」で初めて披露した。だが、批判もあった。「マイクは歌手の命。それを蹴り上げるなんて」。だが、それ以上にマイクは重くてあんなに軽々と持ち上げられるものではない。どうしたのか。

秀樹はロッド・スチュワートが来日して、自由自在にマイクパフォーマンスをしているのを観て、布施明に相談した。かまやつひろしと一緒にロッド・スチュワートのコンサートを観に行き、わかった。「あれはアルミで出来ているんだ」。それまでの鉄の概念が吹っ飛んだ。

このマイクパフォーマンスはなぜか、広島出身のアーティストに引き継がれている。矢沢永吉、世良公則、吉川晃司。秀樹は小学校4年生のときに兄の影響で音楽スクールに入り、ドラムを習い、バンドを組んだ。ベンチャーズやサンタナを演奏していた。それをスカウトが見出し、歌手としてデビューした。

だから、秀樹の音楽には「ロックの原体験があり、それを音楽家として表現している」と音楽評論家の伊藤政則が指摘している。「情熱の嵐」のコール・アンド・レスポンス。レイ・チャールズの「Whatd I Say」の影響を受けている。作曲家の鈴木邦彦が「ファンがキャーキャー騒いで、歌を聞き取れない」という指摘を受けて作られた。さらに「激しい恋」。ファンとの応答がライブパフォーマンスとして魅力となった。

10年続いた大阪球場のスタジアムコンサートでは、秀樹は常にファンを喜ばしたいという気持ちで臨んだ。クレーンで吊ったゴンドラで歌いながら客席に近づく演出はまさにそれで、アーティストとファンの垣根を超えようという気概がそこに見える。「生涯アイドルを貫く」という秀樹の情熱が垣間見える。

マネージャーだった片方秀幸は「頑張っている姿を見せて、元気を与えたい」という精神が秀樹の根本にあったという。1979年の「YOUNG MAN」は100万枚のセールスを突破し、最大のヒット曲になった。83年に所属事務所を独立。過密なスケジュールの中にあっても、常にファンの反応はどうだったか?というリサーチをしていたと、ファンクラブ会長の中田葉子は語る。ファンの声を知りたがり、ファンの笑顔を見たいと思い続けた。

83年に大阪球場のスタジアムコンサートが終了。その後、アジアに進出し、98年には万里の長城でのコンサートを成功させる。だが、2003年に韓国のディナーショーで倒れる。脳梗塞だった。だが、リハビリを続け、ファンの前に立ち続けた。

2018年5月16日、逝去。享年六十八。青山で行われた告別式の祭壇は大阪球場をモチーフにしたものだった。亡くなった後も、映像コンサートが開かれ、ペンライトが揺れるという。ファンクラブの会員数も増え続けている。会長の中田葉子が「秀樹さんは一生青春を合言葉にしていましたが、私たちは一生青春、一生秀樹です」。西城秀樹の情熱は燃え尽きない。