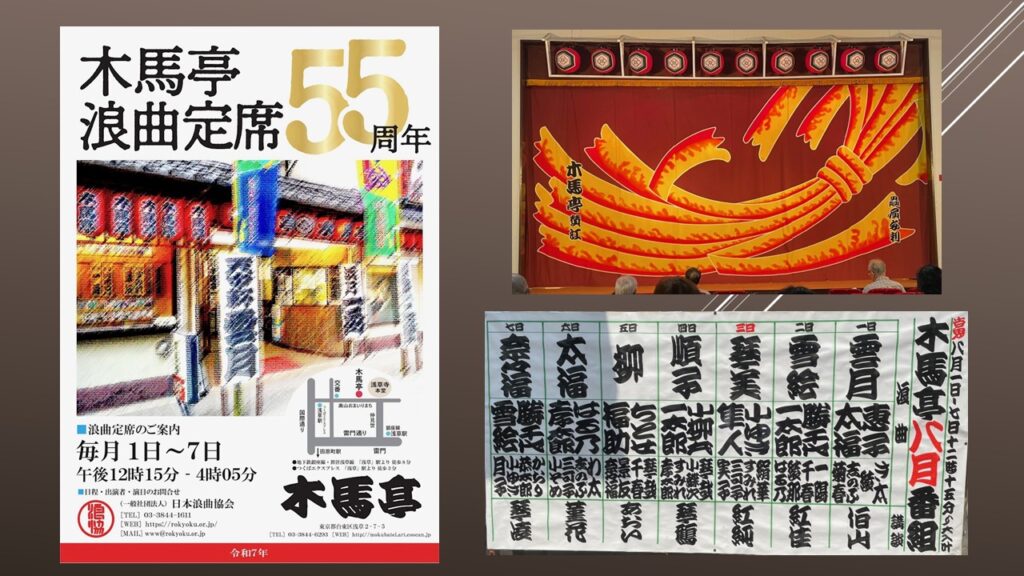

浪曲定席木馬亭 国本はる乃「赤垣源蔵 徳利の別れ」澤雪絵「姿三四郎 恋暦」

木馬亭の日本浪曲協会八月定席六日目に行きました。

「壺坂霊験記」玉川わ太・玉川みね子/「近藤勇のぼんやり女房」東家志乃ぶ・沢村まみ/「男の花道」東家三可子・玉川鈴/「赤垣源蔵 徳利の別れ」国本はる乃・玉川鈴/中入り/「神崎与五郎東下り」港家小そめ・沢村博喜/「カルメン」神田菫花/「河童の恩返し 都市伝説版」東家孝太郎・沢村まみ/「男はつらいよ 寅次郎相合傘」玉川太福・玉川みね子

三可子さんの「男の花道」は浜乃一舟師匠から習ったものだそうだ。歌右衛門の眼を治すのが、半井源太郎ではなく土生玄碩。歌右衛門より年配で、源太郎のような初々しさがなく、ベテランという雰囲気。悪く言うと偉そうだ。そして、いとも簡単に「風眼」を治してしまう。

三年後に歌右衛門を手紙で宴席に呼ぶ設定も異なる。土方縫殿助の眼を治してやり、その快気祝いが向島の萬八楼で開かれた。玄碩は当然、主賓という扱いだ。玄碩は酒癖が悪く、他の出席者が隠し芸などを披露しているのを見て、縫殿助が玄碩にも何かやってほしいと言うと、玄碩は「名代を呼ぶ」と言う。それも売れっ子歌舞伎役者の歌右衛門だという。

縫殿助が「歌右衛門は舞台役者であって、座敷芸人ではない。来るわけがない」と言うと、玄碩は「呼んでみせよう。もし歌右衛門がここに来たらどうする」と挑発すると、縫殿助は「坊主になる」。逆に来なかったら玄碩は「腹を切る」と自信満々だ。

果たして、歌右衛門は約束通りに来て、踊りを披露した。だが、玄碩と歌右衛門の間の男の友情というものが感じられなかった。浪曲版は皆、この型なのだろうか。少々疑問を持った。

はる乃さんの「赤垣源蔵」が素晴らしかった。この日一番の高座ではなかったか。力強い節回しは勿論、啖呵の部分に切れがあって、物語に引き込む力を感じた。

源蔵が兄・塩山伊左衛門の普段着を衣紋に掛けさせ、その前で持参の酒を注いで、兄弟の別れを惜しむ盃を交わす真似事をするところ。はっきりと「吉良邸討ち入り」のことを語りかけていて、源蔵は実際に兄が不在でなく、家に居ても仇討本懐のことを打ち明けていたのかもしれない…と思わせた。それほどまでに兄思いの弟だったという演出なのかもしれない。

ぶつぶつと独り言を言って、最後には泣いている源蔵を見て、女中のすみが笑う。これに対し、源蔵は「十万億土に行く」と言った上で、「すみは雇い人根性がなくていい。人間に陰日向がない。良い亭主を持てよ」と優しい言葉をかけるのも素敵だと思った。

源蔵が去り、伊左衛門が帰宅すると、妻のおあきが癪だと仮病を使って会わなかったことを叱る。いつの日だったか、すみが源蔵に酔い覚めの水を持っていこうとして手を滑らせ、源蔵の着物に水をこぼしてしまったとき。源蔵は着物のことなど気にせず、腰に差した大小の刀をまず確かめた。そして、すみに対し「わしだったから良いが、これが他の客だったら無礼であるぞ」と諭した。このことを伊左衛門は覚えていて、「あいつは侍の了見を忘れていない」と言った。美しい兄弟愛を見た思いがする高座だった。

木馬亭の日本浪曲協会八月定席千秋楽に行きました。

「心の故郷」天中軒かおり・沢村博喜/「神崎与五郎東下り」東家恭太郎・水乃金魚/「キムラのピアノ」港家小ゆき・佐藤一貴/「真っ黒なおべんとう」木村勝千代・沢村まみ/中入り/「心に灯火を」天中軒月子・玉川鈴/「加賀騒動 駒ん堂闇試合」宝井琴凌/「姿三四郎 恋暦」澤雪絵・玉川鈴/「亀甲縞の由来」玉川奈々福・沢村まみ

雪絵先生の「姿三四郎」。矢野正五郎(モデルは嘉納治五郎)率いる講道館の門下生、姿三四郎が柔術家の村井半助の娘お富と偶然出会い、お互いに恋心を抱くのが良い。雨の中、お富の足駄の鼻緒が切れ、それを三四郎が優しくすげてあげる…。

村井半助は今度の警視庁の武術試合で三四郎と対戦することになっていた。お富は父が「命を懸けて悔いのない試合をしたい」と言うのを聞いて、父の勝利を祈って神田明神に毎日願掛けに行く。そこで、また偶然にも三四郎と出会い、お富が何を祈願しているのかを明かすと、三四郎はきっぱりと「僕はあなたの父上の勝利を陰ながら祈っています」と言う。

三四郎は思う。男というものはつらい。自分が対戦するのが恋するお富さんのお父様とは…。心は乱れぬも、眠れぬ夜。凍てつく空に月細く。東天紅が鳴き、朝が明けた。師匠の矢野に「人の噂に残るような試合をしてこい」と背中を押され、いざ対戦。

村井が得意の投げを仕掛けるが、それをかいくぐる三四郎。逆に三四郎の山嵐が見事に決まり、村井はばったりと落ちた。膝をついて、青ざめた額に浮かぶ油汗。「お見事でした。良い試合をさせて頂き、嬉しい」。村井がニッコリ笑って、負けを認める。一方の三四郎は勝ったのに泣いている。祈るお富の横顔が春の陽の光の中で揺れていた…。素敵な高座だった。

奈々福先生の「亀甲縞の由来」。藤堂藩の杉立治兵衛の一世一代の大勝負がドラマチックだ。伊賀・伊勢の領内の農民を救うために考案した「松坂木綿に負けない」亀甲縞を売り出すにはどうしたら良いか。名優市川團十郎の人気に目をつけて、「男と見込んでのお願いがある」と打った、起死回生の一策。

その依頼を團十郎は二つ返事で引き受けた。「舞台映えする柄です。ご安心ください」。芸妓衆の総見で亀甲縞の揃いの浴衣を着させ、その上で團十郎演じる雲龍清左衛門自らも舞台上で亀甲縞を着て、観客にPRした。この評判は大坂中の評判になり、求めたい人々が殺到した。

一反十匁に対し、「七匁や」と渋っていた心斎橋袴屋の手代、惣七が飛んで来て、譲ってほしいと頭を下げる。杉立は「反物は柄が命なんでしょう?…今は相場が上がって一反十八匁や」。惣七も「足元につけこんで」とは思うが、承知しないと買えない。他の業者に買われたくない。完全な杉立の勝利だ。この評判は江戸にも伝わって、亀甲縞は大いに売れたという…。おめでたい読み物だ。