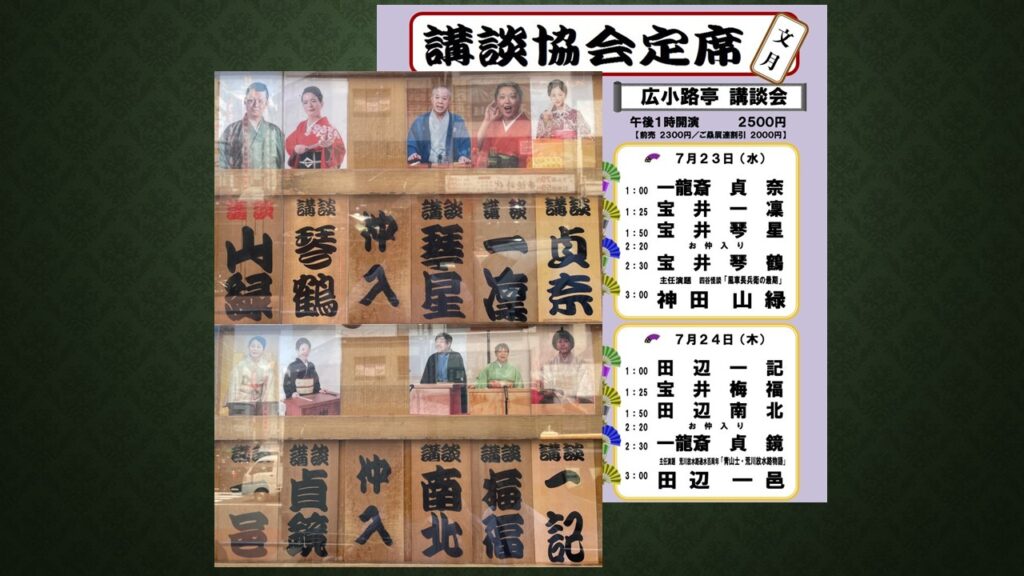

講談協会定席 神田山緑「四谷怪談 風車長兵衛の最期」田辺一邑「青山士 荒川放水路物語」

上野広小路亭の講談協会七月定席初日に行きました。

「お竹如来」一龍斎貞奈/「一凛版ドン・キホーテ 109との対決」宝井一凛/「トロイア戦争 トロイの木馬」宝井琴星/中入り/「長谷川伸生い立ち」宝井琴鶴/「四谷怪談 風車長兵衛の最期」神田山緑

山緑先生の「四谷怪談」。四谷左門町の田宮家の娘、お岩は六歳のときに疱瘡に罹り、醜い顔になってしまって、婿を迎えることができなかった。だが、浅草大道易者の高田義一郎が財産目的で婿に入り、田宮伊右衛門を名乗る。しかし、伊右衛門は伊東快甫の娘のお花と深い仲になってしまい、快甫からお花と夫婦にならないと手討ちにすると迫られる。

伊右衛門はお岩に嫌われようと殴る蹴るのDVに及ぶが、お岩は別れようとしない。困った伊右衛門は旧知の杉山長兵衛、通称風車の長兵衛に相談。お岩を夜鷹宿に売り飛ばす算段をしてもらう。お岩には「長兵衛が博奕で借金をした上に、謀判の罪を犯して、遠島になるかもしれない。金を作るために、女中奉公に出てほしい」と頼む。伊右衛門が助かるのだったら…とお岩は承知。吉田町の夜鷹宿に20両で売り払い、長兵衛が全額受け取った。

夜鷹宿の主人、多左衛門がお岩に商売に行けと命じるが、聞いていた話と違うとお岩は抵抗する。子分の辰五郎が仕置部屋で柱に括りつけて鞭で打ったり、手首を縄で結んで天井から吊るして鞭で打ったりするが、お岩は強情で言うことを聞かない。多左衛門の方が音を上げて、「働き詰めに働いて貰う」と女中奉公扱いにした。

お岩が買い物に出たとき、偶然伊東快甫の中間の角助と出会う。今は伊右衛門とお花が夫婦になっていると事情を話すと、お岩は大層悔しがり、ワナワナと震えた。見張りの男の目を盗み、逃げだすと、お岩は大きな石に転んで躓き、眉間から血が流れ、右の目が腫れてしまった。それでも構わずに立ち上がり、橋の上から四谷の方角を睨む。

おのれ、よくもわらわをこのような目に遭わせたな。人に恨みがあるものか、ないものか。伊右衛門、お花、長兵衛、角助…取り殺してみせましょう。そう言って、お岩は川の中に飛び込み、死んでしまった。

風車の長兵衛宅では、女房のお兼が産後の肥立ちが悪く床に伏している。赤ん坊が泣いている。それを聞いて、長兵衛は「酒が不味くなる!」と怒鳴っている。そこへ子分の留吉がお岩が死んだことを報せに来る。長兵衛は多左衛門のところに行く。

入れ替えに隣の洗濯屋の婆さんがやって来た。入谷で女の行き倒れを見た、「浅草にいる杉山のところに行きたい」と言って息を引き取ったと言う。お兼が「その女は顔にあばたがなかったかい?」「あったよ」。すると、「今、傍にいるよ」とお岩の亡霊が…。

丑三つ時、遠くから足音がする。お兼が確かめる。「誰もいない」。でも、声がする。この長屋に高田義一郎が住んでいた。それがお岩と一緒になり、田宮伊右衛門と名乗り、毎日責め、折檻。長兵衛のせいで夜鷹宿へ行かされた。あんな思いは今までしたことがない。人に恨みがあるものか、ないものか。思い知らせてやる。

お岩の亡霊は「これが長兵衛の子か」と言って、喉仏を噛む。そして、足を持ち上げ、壁に投げつける。お兼は台所から庖丁を持って来て、自分の口の中に入れて果ててしまった。

長兵衛が博奕で儲けて帰宅すると、自宅が黒山の人だかり。中に入る。「誰がこんなことをした!?」。すると、お岩の亡霊が長兵衛を指して、ヒヒヒッ、ハハハッと笑った。「お岩!」と長兵衛は叫んだきり、声が出ない。そして翌朝、川から長兵衛の死骸が浮かび上がってきたという…。鳴り物や照明の演出があれば、もっと怖かっただろうと思う一席だった。

上野広小路亭の講談協会七月定席初日に行きました。

「藪井玄意 天王寺屋に三百両請求す」田辺一記/「曲馬団の女」宝井梅福/「姉川合戦 米市死す」田辺南北/中入り/「新門辰五郎 おぬいの義侠」一龍斎貞鏡/「青山士 荒川放水路物語」田辺一邑

一邑先生の「荒川放水路物語」。明治43年8月の荒川決壊による甚大な水害を教訓に、国家事業として河川改修事業を全国的におこなうことが決まる。そのときに白羽の矢が立ったのが、パナマ運河建設に日本人として唯一参加した青山士(あきら)であった。

青山は明治11年、現在の静岡県磐田市に生まれた。祖父の宙平は郵便の父といわれる前島密とともに、静岡中泉地区の発展に大いに寄与した人物だった。内村鑑三の講演を聞いて、土木事業の大切さを知り、東京帝国大学工学部に進む。広井勇に師事し、鉄筋コンクリート技術を学び、海を渡ってパナマ運河に携わったのだった。

東京土木出張所荒川改修担当主任として、作業員に混じって自らも作業服を着て工事に汗を流した。政吉という少年が「放水路建設で自分の村がなくなってしまう」ことを悲しみ、工事をやめろ!と訴えたとき、青山は言う。「荒川の氾濫で皆が苦しんできた。この放水路は後の世の人々のためになる」と力説し、政吉は納得して、自ら作業員として働き始めるというエピソードが良い。

「予算がかかりすぎる」と言う沖野技官に対し、鉄筋コンクリートによって岩渕水門を建設することは今後100年の安全の礎になると熱く説得したというエピソードも、青山の土木事業に懸ける思いが表れていて好きだ。

政吉が十八歳のときに、トロッコ列車に轢かれて事故死した。青山はこれをきっかけに日本の労災保険適用を開始させたという功績も素晴らしい。「世の中を良くしたい」と働いていた政吉の思いを無駄にするなと、作業員が一致団結する姿も美しい。実際、荒川放水路建設で、21名が死亡、1000人以上が怪我をしたという。

大正12年の関東大震災でも、荒川放水路の建設に支障をきたさなかったのは、青山が導入した鉄筋コンクリート技術が生きたことは自明である。迫害された朝鮮人労働者を自分の家に匿ったという正義感も高く評価されるだろう。

大正13年、荒川放水路竣工。岩渕水門の通水式では青山が土木作業員を全員呼んで、記念写真におさまった。「君たちが主役だ」という青山の言葉は、現代においても人の上に立って指揮を執る人間に学んでほしい教えだ。一邑先生の講談には、市井の人々が共感できる思いがこもっていると思った。