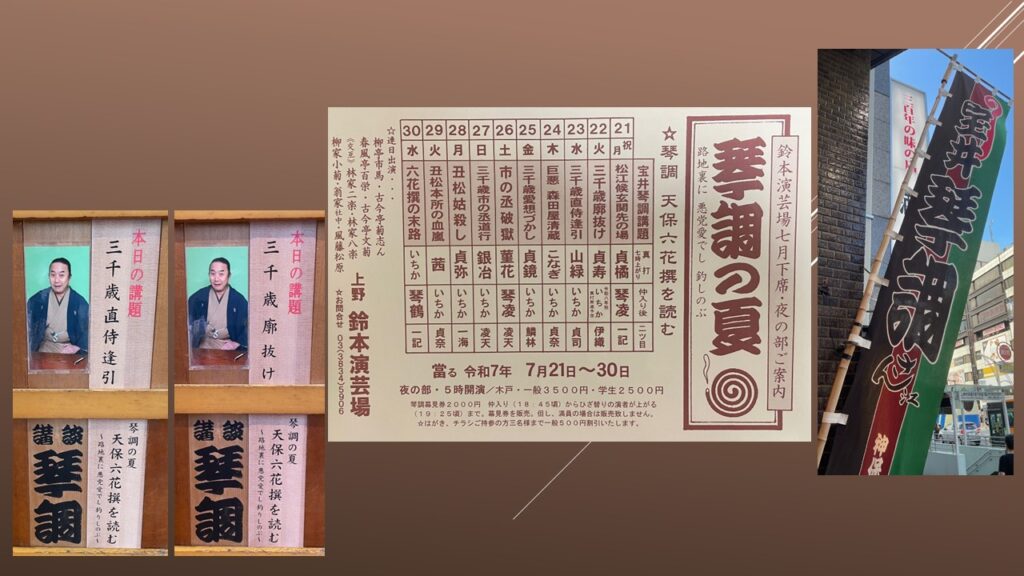

琴調の夏 天保六花撰を読む 宝井琴調「三千歳廓抜け」「三千歳直侍逢引」

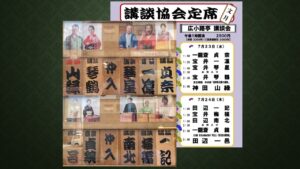

上野鈴本演芸場七月下席二日目夜の部に行きました。今席は宝井琴調先生が主任を勤め、「琴調の夏 天保六花撰を読む」と題したネタ出し興行だ。①松江侯玄関先の場②三千歳廓抜け③三千歳直侍逢引④巨悪 森田屋清蔵⑤三千歳愛想づかし⑥市の丞破獄⑦三千歳市の丞道行⑧丑松姑殺し⑨丑松本所の血嵐⑩六花撰の末路。きょうは「三千歳廓抜け」だった。

「からぬけ」翁家日和/太神楽 翁家社中/「溝口半之丞 産女の指物」神田伊織/「湯屋番」古今亭菊志ん/「雑俳」柳亭市馬/漫才 風藤松原/「寝かしつけ」林家きく麿/「任侠流れの豚次伝」一龍斎貞寿/中入り/紙切り 林家八楽/「安政三組盃 羽子板娘」田辺いちか/「長短」古今亭文菊/粋曲 柳家小菊/「三千歳廓抜け」宝井琴調

琴調先生の「三千歳廓抜け」。吉原の大口屋の三千歳花魁と直侍こと片岡直次郎は惚れ合った仲で、三千歳を廓から足抜けできるように直侍が画策。それに河内山宗俊が絡んでいるのが面白い。

直侍は仲之町の虎屋の二階に「竹村と待ち合わせしている」と言って上がるが、その「竹村」は来ない。架空の人物だからだ。直侍は大引けを過ぎて、按摩の笛が鳴る夜中に、「ふらついてくる」と言って、店を出る。そして、大口屋の裏から三千歳の部屋の窓に石を投げる。三千歳は宗十郎頭巾をかぶって、庭から外に抜け出し、直侍と落ち合う。直侍は酔った友達を連れている風を装って、大門の番人の目を誤魔化し、土手で駕籠に乗って下谷練塀の河内山の家に辿り着く。

奥で寝ていた河内山が起き出し、直侍が三千歳を紹介する。「うまくいった。引っこ抜いた」。河内山は三千歳を残して、直侍に虎屋に戻るように言う。直侍は虎屋で何事もなかったかのように翌朝を迎え、松之湯で一風呂浴びる。ちょうど、大口屋の若い衆の民造がいたので、「あいつ(三千歳)はどうしているか」とカマをかける。もう、二カ月ほど会っていなかった。

「昨夜、いなくなった」と言う民造に、「相手は誰だ?あたりはついているのか?」と訊くと、民造は「店の者は皆、直侍じゃないかと言っている」。風呂場の二階で寛いだ直侍の様子を民造は見た。引き出しから取り出した腕守りをはめたが、そこには鬼蔦と八重桔梗の紋が入っている。これは三千歳が持っていたものと同じだ。それと、京美糸の有平縞の着物を着ているが、これは三千歳が着ていた着物と一緒だ。

民造は番所に行き、同心の小出道之助にこのことを報告した。そして、大口屋に帰り、旦那にも知らせる。やがて、岡っ引き二人が虎屋にやって来て、「常廻り同心の小出道之助が呼んでいるから出頭するように」と直侍に告げるが、直侍は「俺は天下の御家人だ。用があるなら、こっちへ来い」と居直るが、埒が明かないので、「しばらくしたら番屋へ行くから待っていろ」。そして、おもむろに硯と筆を持って来させ、手紙を認めて、河内山のところに届けさせた。

番所に行った直侍は三千歳拐しの嫌疑に対し、「何を証拠に?」と返す。腕守りはお互いに惚れ合った証として、比翼の紋が入ったものを持っているし、腕の太さも違う。着物は対に誂えたものだが、男と女では着丈が違うだろう。直侍の抗弁に小出が何も言えなくなっているところへ、駕籠に乗った河内山登場。

さらに勢いを得た直侍は「証拠不十分」を強調し、河内山も「天下の直参、御家人を疑うなら、きちんと証拠を固めてからにしろ」と逆に小出を恫喝する。そして、詫び賃として河内山に100両、直侍に100両を支払わせる逆転劇となった。

だが、「助かった」とする直侍に対し、河内山は「絵図面が変わった。書き直さないといけない」。三千歳に対し、身請けしてくれそうな金に余裕がある人物の名前を挙げるように言う。出てきた名前は日本橋室町三丁目の森田屋清蔵。河内山はこの森田屋を使って、新たな作戦を立てることにする…。

上野鈴本演芸場七月下席三日目夜の部に行きました。今席は宝井琴調先生が主任を勤め、「琴調の夏 天保六花撰を読む」と題したネタ出し興行だ。きょうは「三千歳直侍逢引」だった。

「子ほめ」三遊亭歌きち/太神楽 翁家社中/「笹野名槍伝 海賊退治」神田伊織/「蝦蟇の油」古今亭菊志ん/「かぼちゃや」柳亭市馬/漫才 風藤松原/「ホームランの約束」春風亭百栄/「山内一豊 出世の馬揃え」神田山緑/中入り/紙切り 林家八楽/「キリストの墓」田辺いちか/「馬のす」古今亭文菊/粋曲 柳家小菊/「三千歳直侍逢引」宝井琴調

琴調先生の「三千歳直侍逢引」はきのうの続き。このまま直侍と三千歳が夫婦になったら、廓抜けを疑われる。そのためには、三千歳に惚れている金持ちに身請けをさせる作戦を河内山は立てる。惚れて抜いてきた、何とかしてくれないか、と言って身請けさせ、そこに直侍が「俺の女房だ、何をする」と割って入る。ターゲットは森田屋清蔵という商人。御家人である強みを直侍が使うのだ。

三千歳は日本橋室町三丁目の森田屋を訪ねる。「清さんはおりんすか。大口楼の三千歳でありんす」。清蔵が奥から出てきた。「身請けされたのか…良かったな。昔の馴染みとはいえ、会いにくるのはよくないぞ。祝いの品をやろう…」と言うと、三千歳は「いえ、主に会いたくて廓を抜けてきたんざます」。そして、私の兄さんが下谷にいる河内山宗俊という坊さんで、亀野尾で待っているので来てほしいと頼む。

すると、森田屋は後から行くから、こう言伝してくれと言う。「森田屋清蔵は逃げも隠れもしない。八百八町に名の知れた河内山宗俊の細工にしては、ちょいと甘いんじゃありませんか」。森田屋は河内山が目論んだ以上に手強い相手だったことがわかる。

やがて、亀野尾に来た森田屋に対し、河内山が「三千歳は妹。吉原にいるとわかった。できたら森田屋に行きたいと言って抜けてきた。身請けしてくれないか」と言うと、森田屋は「大口屋に行って証文巻いて、家一軒に下女の一人でもつければよろしいか?それはお断りしましょう」。何百両という大金を使って身請けしても、後から直侍という御家人がトンビに油揚げを奪うように三千歳を持って行ったら、森田屋の面汚しになってしまう。そんなしんこ細工はちと甘すぎないか。はなから三千歳と直侍を一緒にしたいと言ってくるならともかく、この話は甘すぎる。お断りする、と。

河内山は気づく。こいつはただの商人じゃないな。すっかり手筋が読まれてしまった。そこで態度を急変する。「すまなかった。この通り、頭を下げる。こいつと片岡を一緒にしたかった。身請けしてくれないか」。これを受け、森田屋も承知する。「大口屋に行きましょう。証文を取ったら、練塀小路に参ります」。

森田屋が大口屋を訪ね、「昨夜、三千歳が身請けしてくれと言って来た」。大口屋ではすっかり「直侍が拐した」と思っていたので、あっさりと500両で身請けの相談がまとまった。そのまま森田屋は駕籠に乗って練塀小路の河内山宅へ。「この通り、証文を巻いてきました」。だが、この後が河内山には予想外だった。「このまま片岡様に三千歳を差し上げるのは話が違うと思う。これでは森田屋はおかしな奴になってしまう。裏で濡れ手に粟か?と疑いをかけられる」。

森田屋が提案したのは、一カ月二カ月は三千歳を私のところに置き、飽きたという体で三千歳を捨て、それを直侍が拾うという筋書き。これなら世間の目も不思議に思わないだろう。直侍には100両の“我慢賃”を払うと。そして、浮世小路に一軒構え、三千歳と婆や、猫一匹が住み、森田屋がしばらくは通うという形を取った。

だが、直侍こと片岡直次郎は我慢ができなくなって、三千歳のいる妾宅に森田屋の目を盗んで通ってしまう。これに森田屋は気づいてしまう。「河内山は偉かったが、直侍はつまらない男だな」。二階に直侍と三千歳が寝ているところへ、脇差を持った森田屋清蔵がやって来て、どかりと座り、煙草を吸った。これに気づいた直侍を森田屋が睨む。さあ、どうなるか。惜しい切れ場だ。