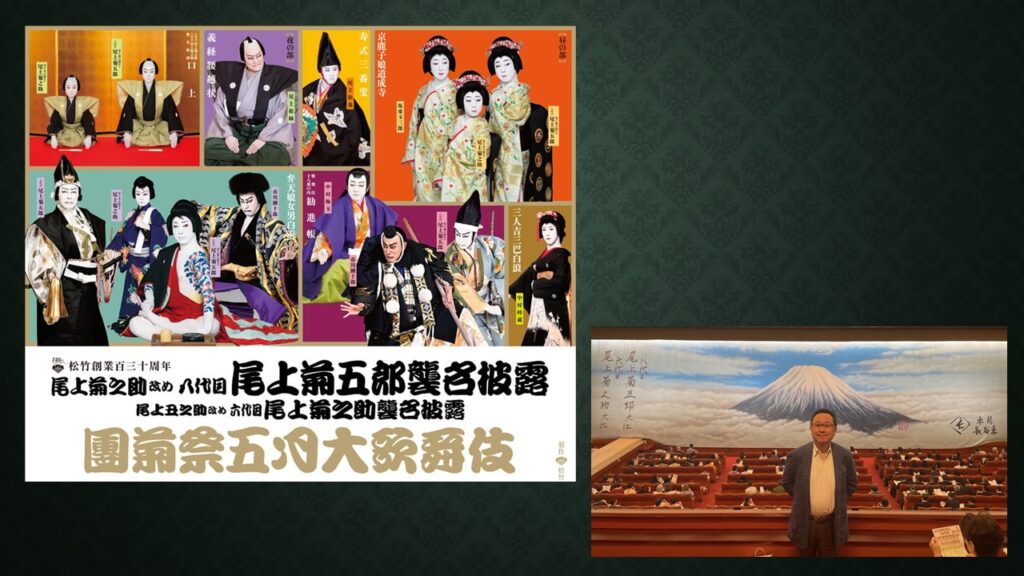

團菊祭五月大歌舞伎 八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助襲名披露

團菊祭五月大歌舞伎に行きました。尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎襲名披露、尾上丑之助改め六代目尾上菊之助襲名披露興行だ。

昼の部 寿式三番叟/勧進帳/三人吉三巴白浪/京鹿子娘道成寺

夜の部 義経腰越状/口上/弁天娘女男白浪

昼の部。「寿式三番叟」は三番叟が5人の若手俳優が勤める豪華版。尾上松也、中村歌昇、中村萬太郎、尾上右近、中村種之助。上演記録を見ても、このような例はないようだ。

「勧進帳」は富樫が八代目菊五郎、弁慶が市川團十郎、義経が中村梅玉。梅玉によれば、富樫を七代目菊五郎、弁慶を十二世團十郎で義経を演じたことがあり、“團菊”二代にわたっての義経は役者冥利に尽きると語っているのが印象的だ。また、團十郎が「この團菊でこれからも何度も演じていくのでしょう。その節目に相応しい舞台にしたい」と語っているのが感慨深い。

そして、「京鹿子娘道成寺」。八代目菊五郎、六代目菊之助、それに坂東玉三郎による「三人花子」。三人で踊るというのは非常に珍しいそうで、平成4年に八代目菊五郎が丑之助時代に、祖父の七世梅幸、父の七代目菊五郎と踊ったことが思い出されるそうだ。非常に見応えがあった。

夜の部。口上で團十郎は自分と八代目菊五郎は1977年生まれの同級生、そして偶然にも息子の新之助と六代目菊之助が2013年生まれの同級生だそうだ。ビールかけパーティーといったやんちゃをした仲であるとした上で、これからの團菊祭、ひいては歌舞伎界を一緒になって背負っていく意気込みを感じた。

梅玉が七代目菊五郎の父、尾上梅幸に大変お世話になった、神のような存在だったと振り返る。七代目の兄さんとは昭和30年代に東横ホールの花形歌舞伎で切磋琢磨し、同時に“粋な浮名の流し方”も教わったと笑いを取った。

初代菊五郎から数えて300年。二人の菊五郎が存在するというのは、勿論初めてのことだが、八代目菊五郎は音羽屋の「伝統と革新」の精神を大切にしたいと抱負を述べた。六代目菊之助は史上最年少の菊之助になるわけだが、「父が29年間名乗ってきた菊之助を襲名させて頂く」と言って、逞しさを感じる口上が印象的だった。

「弁天娘女男白浪」の浜松屋見世先の場。早瀬主水娘実は弁天小僧菊之助を八代目菊五郎、玉島逸当実は日本駄右衛門を團十郎、若党四十八実は南郷力丸を尾上松也。振り袖姿の嫁入り前の娘に扮した菊之助が緋鹿の子の小布を使って万引と見せかけて百両を強請ろうという力丸との鮮やかな連係プレー、悪党ぶりが痛快だ。

その上で逸当に男であることを暴かれた菊之助が観念して、振袖を脱いで刺青を見せ、「知らざぁ言って聞かせやしょう」と元は江ノ島の岩本院の稚児で、今では世間を騒がす盗賊の弁天小僧だと正体を明かす変貌ぶりが実に愉しい。役所へ突き出せ!と居直りながらも、最終的には膏薬代20両で手を打つところの人間らしさも良い。力丸と菊之助が憎まれ口を叩きながらも店を出て、花道で金を分け合うところは、人間らしいというより愛くるしいとでも言えばいいのか。音羽屋代々の当たり役、菊之助時代にもしばしば演じていたが、今後これを六代目菊之助が演じるようになるのかと思うとワクワクする。

そして、稲瀬川勢揃いの場。揃いの小袖を身に付けた五人男は皆、梅枝が九歳で、その他も皆十代という若さのとても可愛い名乗りだ。日本駄右衛門を市川新之助、弁天小僧菊之助を六代目菊之助、忠信利平を坂東彦三郎、赤星十三郎を中村梅枝、南郷力丸を尾上眞秀。彼らの10年後、20年後の舞台をちゃんと長生きして観たいと思った。