扇辰・喬太郎の会 柳家喬太郎「梅津忠兵衛」、そして新宿講談会 田辺いちか「笹屋清花」一龍斎貞寿「円山応挙の幽霊画」

扇辰・喬太郎の会に行きました。入船亭扇辰師匠が「松山鏡」(ネタおろし)と「麻のれん」、柳家喬太郎師匠が「碁どろ」(ネタおろし)と「梅津忠兵衛」だった。開口一番は入船亭辰むめさんで「子ほめ」だった。

喬太郎師匠の「梅津忠兵衛」を久しぶりに聴いた。小泉八雲原作。怪力無双で、心の優しい忠兵衛という下級武士の人間的魅力を思う。

「この界隈の氏子を守る氏神」は忠兵衛の怪力と人柄を見こんで、「生まれる前の赤ん坊」を託した。難産で母親と赤ん坊の両方の命が危ない状況を救いたいが、氏神だけの力では助けることが出来なかった。そこで白羽の矢が立った忠兵衛だが、赤ん坊は徐々に重くなって、まるで岩を抱いているように腕が抜けそうになる。思わず知らず「南無阿弥陀仏」と念仏を三遍唱えた。そのことによって、神仏の祈りが合体し、母子ともに健康な出産が成就した…。

見知らぬ女性に赤ん坊を託された忠兵衛は困惑したが、スヤスヤと眠っている様子を見て、「愛おしいのう」と思った。重くなっていく赤ん坊を山中に打ち棄てるという選択肢もあったが、「そんなことはできぬ」と最後まで責任を全うした。氏神が見こんだだけのことはある。身分は低くても了見の立派な武士である。

氏神は御礼に「何でも望みを叶える」と約束するが、忠兵衛は「金銀財宝も、出世も、嫁も要らない」と言って、ただ「強くなりたい。力を与えてもらいたい」と願った。そして、人並外れた怪力を授かったことで、その結果、武士として出世もし、良く出来た嫁をもらうことができた。人として、かくありたいと思う「梅津忠兵衛」である。

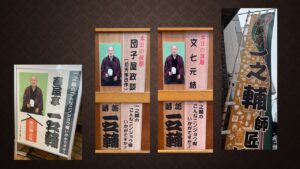

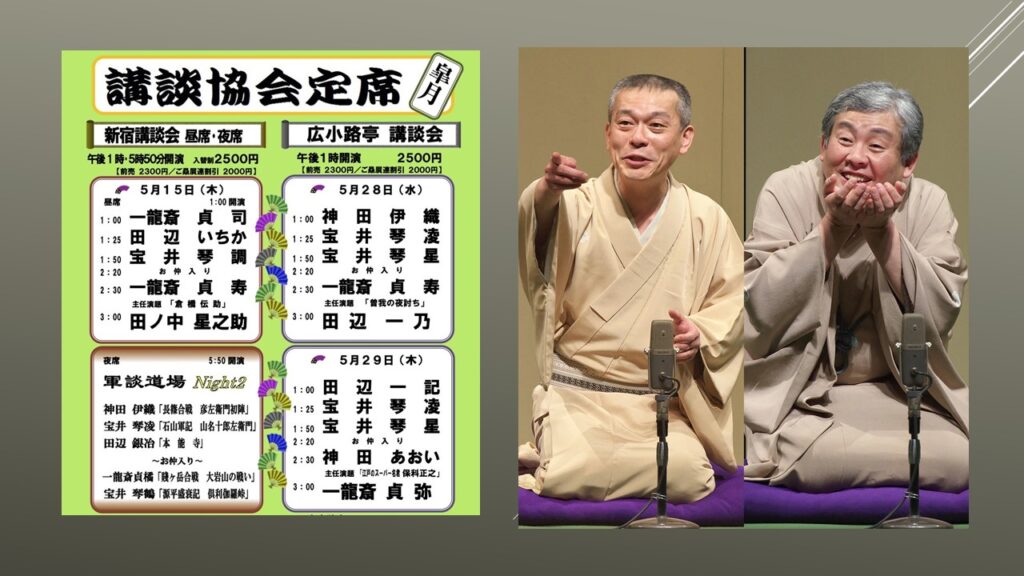

新宿講談会に行きました。

「しばられ地蔵」一龍斎貞司/「笹屋清花」田辺いちか/「浅妻船」宝井琴調/中入り/「円山応挙の幽霊画」一龍斎貞寿/「倉橋伝助」田ノ中星之助

いちかさんの「笹屋清花」。幼い時に事故で左目を失明したお清だが、父親が亡くなって、母のお崎が病に伏せても、頑張って働いた。だが、母を治すためには高麗人参という高価な薬が必要となり、十五歳で吉原に女中奉公ということで、越後を離れて江戸に出る。美しい顔だが、惜しいかな左目が瞑れているため、女郎にはなれず、下働きとしてお盆の上に豆を転がすように良く働いた。でも、母を治す人参は歯が立たない。女将に「もっと働かせてください」と事情を話すと、自分の店では女郎は無理だが、浄念河岸の笹屋の主人が「うちだったら上玉だ」と言っていたのを思い出し、「客を取るかい?」と訊くとお清は肯いた。そして、清花という名前で実際に売れっ子の女郎になり、「観音様の生まれ変わりだ」とまで言われるようになる。

寒空の下で辻占売りをしていた四歳の女の子のエピソードが心に響く。酩酊していた通人気取りの若旦那がぶつかって、辻占が飛び散った。踏みつけてしまい、商売物を壊してしまった。そのまま去ろうとする若旦那に、これを見ていた清花が「辻占を買ってやりな!」と声を掛ける。すると、若旦那は金を投げつけた。清花は声を荒げる。「この子は乞食じゃないんだ!商いをしている。ちゃんと辻占を受け取ったらどうなんです!」。女の子は千代という名で、病のおっかさんのために辻占を売っているという。清花は「温かいものでも食べさせておやり」と金を渡した。きっと清花も越後の母親のことを重ね合わせていたのだろう。だがその後、「母お崎が亡くなった」という報せが届き、清花は落胆した。

だが、清花はこれで終わる人物ではなかった。正月。普段は河岸見世などには顔を出さない小間物屋が煌びやかな品々の荷を解いて、遊女たちに見せていた。一つの鼈甲の櫛飾りが清花の目に止まった。牡丹の透かし彫りが美しい。だが、小間物屋は「これは日本橋の大店から預かっている物で、15両する。とても河岸見世の女郎には歯が立たない」と言う。すると、清花は「15両、明日には用意します。また来てください」。果たして、翌日に清花は小間物屋にきっちり15両を払い、その櫛飾りを手にした。母の薬代として貯めた3両に加え、12両を店から前借りしたのだった。そして、小間物屋の前で、「これで私のものですね」と言って、櫛を歯でバリバリと噛み砕き、ニッコリと笑い、こう言った。「随分とやわなものですね」。見事な啖呵である。

この噂は吉原中を駆け巡り、清花の名前は大いに売れた。そして、大見世から声がかかり、トップクラスの花魁になった。清花の花魁道中は実に煌びやかなものであったという…。女の意地を強く印象付ける、いちかさんの高座だった。

貞寿先生の「円山応挙の幽霊画」。応挙は絵師として優れていたのは勿論、人間としても非常に優しい人であったと思う。長崎の巴楼で行燈部屋に病気のため放置されていた紫花魁と出会い、幼い頃に人攫いに遭って両親を失い、身寄り頼りないという身の上を聞いて、自分は旅廻りの絵師なので手掛かりになるものはないかと尋ね、唐錦の匂い袋を預かる。と同時に、紫花魁の絵姿を描かせてくれと頼み、「これで美味しいものでも食べて元気になってくれ」と幾ばくかの金を渡す。しかし、数日後に「身罷った」と巴楼の女中から聞き、寺を訪ねて石塔を建ててあげ、お経をあげてもらい、供養をする。

京都に戻ったときに立ち寄った旧知の居酒屋、甚兵衛とおなかの夫婦が人が好いばっかりに「人の請け判」をしてしまって、70両という借金を抱えて、店を畳まなくてはいけないと聞いたときの応挙も優しい。紫花魁を描いたときの下絵を基に、床の間の絵を描いてあげる。この幽霊画が大層な評判となり、店は繁盛し、借金を返すどころか、甚兵衛夫婦は養子を迎えて楽隠居できるまで裕福になった。

応挙は「続きの絵だ」と言って、紫花魁の幽霊ではない美人画を描いて持ってきた。甚兵衛は感謝してもしきれないと言って、御礼に「我が家の家宝である唐錦の陣羽織」を贈る。この陣羽織、裏のところが少々破れている。それが何と、紫花魁の形見の匂い袋の柄にピタリと合った。「甚兵衛さんたちには、娘さんがいたのでは?」と問うと、甚兵衛は肯く。おみちという名の娘が天満天神で遊んでいるときに攫われ、以来いくら探しても見つからず、行方知らずだという。応挙は匂い袋を見せて、「この絵の幽霊はあんたの娘さんや。自らが会えぬと知って、こうしてわしの筆を通して会いに来た」。紫花魁ことおみつが甚兵衛夫婦の災難を救った。運命の橋渡しをした円山応挙の人徳を思った。