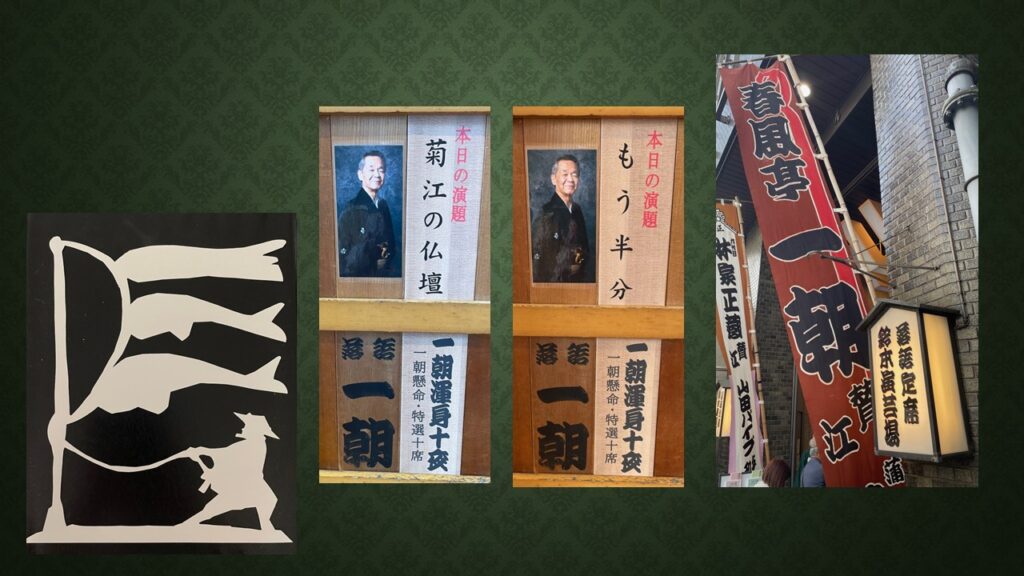

一朝渾身十夜 春風亭一朝「菊江の仏壇」「もう半分」

上野鈴本演芸場五月上席七日目夜の部に行きました。今席は春風亭一朝師匠が主任を勤め、「一朝渾身十夜」と題したネタ出し興行だ。きょうは「菊江の仏壇」だ。

「金明竹」桃月庵ぼんぼり/「初音の鼓」春風亭一猿/太神楽曲芸 翁家社中/「浮世床~将棋・本」春風亭一左/「短命」柳家さん喬/漫才 風藤松原/「あくび指南」柳亭こみち/「ナースコール」三遊亭白鳥/中入り/粋曲 柳家小菊/「ぼやき居酒屋」柳家はん治/「代書屋」春風亭一之輔/紙切り 林家二楽/「菊江の仏壇」春風亭一朝

一朝師匠の「菊江の仏壇」。若旦那に怒りを覚えるのは、僕だけだろうか。お花という申し分ない女房をもらったというのに、三か月も経たないうちに遊び歩く道楽三昧。これは妻である自分の責任だとお花を気に病んでしまい、床に就く。病状は悪化し、里に返して養生してもらうようにした。なのに、若旦那は一度も見舞いに行くことをしない。大旦那である父親が怒るのも無理もない。

お花の容態が良くないという報せが届き、舅である大旦那が定吉を連れて駆け付けることにした。若旦那は酔っ払っていたために連れて行かなかったが、後から思えば、「首に縄をつけてでも引っ張っていくんだった」と悔やむが後の祭りである。

若旦那は父親が留守になったのをいいことに、柳橋の芸者・菊江に会いに行くと言って、番頭の佐兵衛に10両を貸してくれという。店の金を誤魔化せというのだ。当然、番頭はそんなことはできないと拒むが、若旦那は佐兵衛が隣町に女を囲っているという事実を掴んでいて、それを種に脅すのだ。番頭は、大旦那が泊まりになるから菊江を呼んだらどうかと提案し、酒肴の支度をして奉公人を含めて「無礼講」のどんちゃん騒ぎとなった。女房のお花の容態が良くないというのに、何ということをするのか。

お花は非の打ちどころのない女性。なのに、あなたはなぜ嫌うのかと番頭が問うと、若旦那はこう答える。あいつは完璧で気詰まりなのだ。どこか見透かされているようで心地が悪い。その点、菊江といると心が落ち着くというのだ。皮肉なものである。

お花は亡くなった。大旦那は定吉とともに店に戻ると、奉公人たちがどんちゃん騒ぎをしている。菊江は仏壇の中に隠した。怒りを通り越して、悲しそうに大旦那が言う。お花は死んだよ。きょうぐらい悔やまれたことはない。あの娘は「お義父っつぁん、申し訳ございません。私が至らないばっかりに、若旦那をあんな風にしてしまいました。もう戻れないかもしれません」と言って、眠るように息を引き取った。私はお花のご両親に詫びた。そして、何よりお花にすまないことをした。この父親の言葉が若旦那には身に滲みないのだろうか。

大旦那が仏壇に御燈明をあげると言って、扉を開けると…そこにはお花によく似た菊江がいる。「お花、お前の気持ちはよくわかる。倅によく言い聞かせます。どうか迷わず成仏しておくれ」。とても切ない気持ちになった。

上野鈴本演芸場五月上席八日目夜の部に行きました。今席は春風亭一朝師匠が主任を勤め、「一朝渾身十夜」と題したネタ出し興行だ。きょうは「もう半分」だ。

「道灌」柳亭市悟/「壺算」桃月庵こはく/太神楽曲芸 翁家社中/「熊の皮」春風亭柳朝/「締め込み」柳家さん喬/漫才 風藤松原/「そばの清子」柳亭こみち/「アジアそば」三遊亭白鳥/中入り/粋曲 柳家小菊/「背なで老いてる唐獅子牡丹」柳家はん治/「権助魚」五街道雲助/紙切り 林家楽一/「もう半分」春風亭一朝

一朝師匠の「もう半分」。煮売り酒屋で八百屋の爺さんが一杯8文の酒を「もう半分」を繰り返して何杯も飲んだ後、大切な50両が入った包みを忘れてしまう。店の主人はすぐに気が付き、返してやろうとするが、女房が間髪を入れずに「お待ちよ」。お前さんはいつもきちんとした暖簾をかけて、人を何人か使って商いをしたいと言っているじゃないか。この金があれば店が出せるよ。忘れた方がいけないんだ。何と薄情な女房だろうか。

すぐに気づいて慌てて戻って来た爺さんに対し、主人は言い放つ。気が付かなかったね。何もなかったよ。自身番に届ける?それじゃあ、まるで俺たちがネコババしたみたいじゃないか。50両?お前さんのような八百屋がそんな大金を持っているわけがない。強請りにきたのか?変な因縁をつけるのはやめてくれ。

爺さんは泣きながら訴える。以前は深川で青物問屋を手広くやっていた。だが、酒癖が悪く、後引き上戸というやつで身を持ち崩した。それで棒手振りを始めたが、女房が病で伏せてしまった。見かねた十九になる娘が「小さな店を構えて、人を使って商いができるように」と吉原に身を売って拵えてくれた50両なんだ。娘は「もうお酒は飲まないでおくれ」と言っていたが、つい足が向いてしまい、少しくらいはよかろうと「もう半分」「もう半分」と飲んでしまった。娘に合わせる顔がない…。

酒屋主人は冷たくあしらう。「そんな大事な金をなぜ、体から離したんだ。ここにはないぜ」。爺さんは「飲んだ私が悪い。お邪魔しました」と去って行く。「うまくいった」と酒屋夫婦は思うが、主人は「もし奉行にでも訴えられたら、首を刎ねられるかもしれない。あの爺さんはばらした方がいい」。出刃包丁を持って、雨の中、爺さんの後を追いかけ、大川端で追いつく。

「とっつぁん!金はあったぜ…お前の言う金とはこれのことだろう」と言って、出刃包丁を見せる。逃げようとする爺さんは捕まえて、馬乗りになって刺し殺す。この場面、三味線が入り、芝居台詞で「知れたことよ。命もろとも貰うのだ…成仏しやがれ」と言って大川へ沈めるところまで、一朝師匠がシリアスに演じて良かった。

だが、悪いことはできない。50両を元手に居酒屋を開業して大層繁盛し、女房は身籠ったが、産まれてきた赤ん坊を見て驚いた。痩せこけ、浅黒く、目がギョロッとして、白髪が生えていて、あの爺さんそっくりなのだ。女房は卒倒し、そのまま死んでしまった。亭主は「因縁か。怖ろしい。あの爺さんが祟っている。この赤ん坊を大事に育てれば、呪いも消えるのでは」と思い、乳母を雇うが、次々とやめていってしまう。

赤ん坊が夜中に立ち上がって、行燈の油を飲むのだという。信じられない亭主は隣座敷に控えて様子を窺う。八ツどき。赤ん坊の目が開いて、起き上がり、乳母の寝息を窺って、ニヤリと笑う。そして行燈の傍に行き、湯呑に油差しから油を注ぎ、両手で抱えて、さも美味そうにゴクリゴクリと飲む。「爺!化けたか!」と叫ぶと、赤ん坊は高笑いして「もう半分」。

因果応報。八百屋の爺さんの呪いにゾクッとする怪談噺だった。