一朝渾身十夜 春風亭一朝「居残り佐平次」「淀五郎」「柳田格之進」

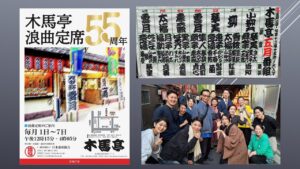

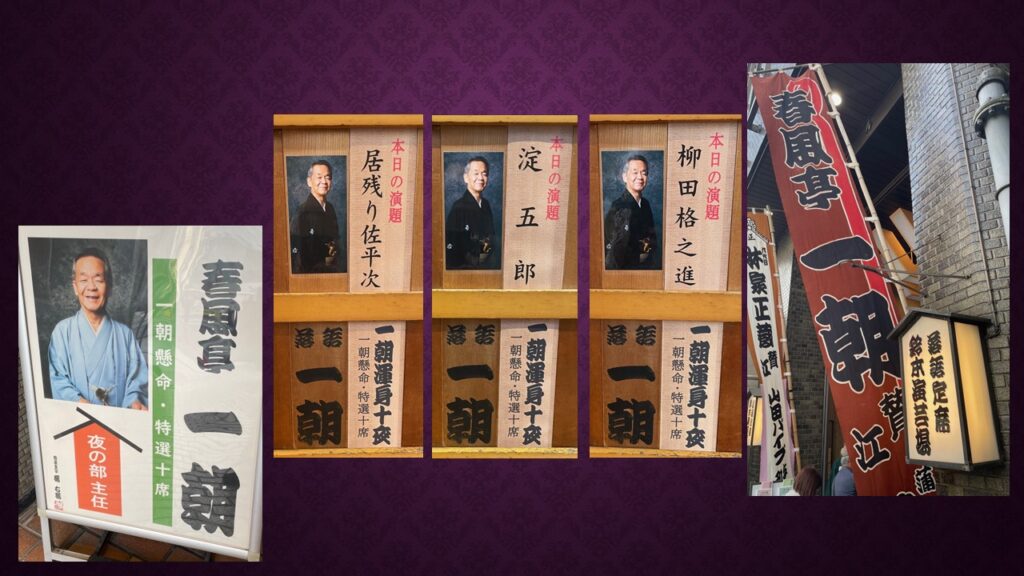

上野鈴本演芸場五月上席初日夜の部に行きました。今席は春風亭一朝師匠が主任を勤め、「一朝渾身十夜」と題したネタ出し興行だ。①居残り佐平次②淀五郎③大工調べ④三枚起請⑤柳田格之進⑥船徳⑦菊江の仏壇⑧もう半分⑨黄金餅⑩唐茄子屋政談。きょうは「居残り佐平次」だ。

「子ほめ」春風亭らいち/「金明竹」春風一刀/太神楽曲芸 翁家社中/「夏泥」春風亭一蔵/「徂徠豆腐」宝井琴調/漫才 風藤松原/「猿後家」柳亭こみち/「親子酒」柳家喬太郎/中入り/粋曲 柳家小菊/「妻の旅行」柳家はん治/「粗忽の釘」春風亭一之輔/紙切り 林家楽一/「居残り佐平次」春風亭一朝

一朝師匠の「居残り佐平次」。佐平次の口八丁手八丁のお調子者ぶりを軽妙に描き、愉しい。若い衆が度々「お勘定を…」を催促にいくが、うまくはぐらかすところ。「おっと、熱が冷めちまうよ。事切れになっちゃう。あとでまとめて払うから安心しなよ」。「お勘定?感情を害するね。なぜ俺が帰らないのか。あの三人が裏を返しに今晩来るのを待って繋いで待っているんだ。そうしたら、また大きな銭がこの店に落ちる。惜しいなあ」。

とうとう翌日の朝になって、「連れのお三人さんが来なかった」と責められ、勘定を払って貰わないと困ると居直られると、覚悟を決める。「どうしても払わなきゃいけない?ここにピャーと払いたいが、無い!サバサバしている。友達?どこにいるか、判らない。新橋の軍鶏屋で知り合った極新しい友達。どこの人かな…」。強面が出てきても、「ヨ!音羽屋!大きな声を出しても、金が出るわけじゃなし」。

“居残り”として店を荒らし回る様子も愉しい。霞さんのいい人、勝っつぁんの部屋に入り取り込むところ。若い衆のようなものだと言って、「一度、あなたにお会いしたかった。霞さんからはよく伺っています。霞さんは売れっ子なのに、鼻にかけるところがない、竹を割ったような性格。その霞さんからのろけられました」。若い時分から男嫌いで通っているが、「どういうわけだか、あの勝っつぁんには…」で言葉が切れた。そして、白いうなじに赤みがさした。男を惚れさす男でなけりゃ、粋な年増は惚れやせぬ。そう言って、酒を酌してもらい、煙草銭を頂戴する佐平次の調子良さ。真骨頂だ。

もう一つ。好きな霞さんのエピソード。おばさんと霞さんが喧嘩した。「ちょいと、勝っつぁんだけがお客じゃないのよ。嫌な客でも出てもらわないと困るよ!」と言われた霞さん。悔し涙を流し、咥えていた楊枝をバリバリと噛んだ。畜生!と言って、三味線を爪弾き、♬芝や金杉や粗末にできぬ末は味噌漉しょ下げどころ~。女郎衆の噂話の収集能力にも長けている佐平次、あっぱれだ。

上野鈴本演芸場五月上席二日目夜の部に行きました。今席は春風亭一朝師匠が主任を勤め、「一朝渾身十夜」と題したネタ出し興行だ。きょうは「淀五郎」だ。

「手紙無筆」桂枝平/「つる」春風亭一猿/太神楽曲芸 翁家社中/「芋俵」春風亭三朝/「そば清」柳家さん喬/漫才 風藤松原/「蚤のかっぽれ」柳亭こみち/「山奥寿司」三遊亭白鳥/中入り/粋曲 柳家小菊/「背なで老いてる唐獅子牡丹」柳家はん治/「町内の若い衆」五街道雲助/紙切り 林家楽一/「淀五郎」春風亭一朝

一朝師匠の「淀五郎」。四段目で淀五郎の判官が切腹するところ、團蔵の由良之助は花道の七三から動かず、傍に寄らない。「酷い判官だ。まずい役者の傍には近寄れない」。

終演後、淀五郎は團蔵の楽屋を訪ね、「ああいう型があるのでしょうか」と訊く。あるわけがない。「五万三千石の大名が腹を切るのだ。沢村淀五郎が切腹しているところに寄れるか」「どこが悪いのでしょうか」「良いも悪いもない。すべて悪い」「どう切ったら良いのでしょう」「俺は由良之助。判官の家来だ。そんな失礼なことは言えない…本当に切ればいい。死んじまえ。まずい役者は死んでしまえばいい」。厳しい言葉である。

「舞台で本当に腹を切って死んでやろう」と決心した淀五郎は中村座の堺屋の親方、仲蔵のところに暇乞いに行く。旅に出ると言う淀五郎に、「隠し事をしているね。顔が沈んでいる。膝頭が濡れている。話してごらん」と優しい。そして、切り出す。

花道の一件か。判官がまずいからか。三河屋は本当は親切な男だよ。腹を切って、本当に死ぬ?團蔵を刺し殺す?お前さんも若いね。相手は團蔵だ。自分がやりにく思いをしてまで花道を動かないのはどういう訳か、考えてごらん。自分から名題に引き上げて、わざわざ意地悪をするわけがない。見所があるからこそ、励ましてくれているんだ。逆恨みは了見違いだよ。

淀五郎に演技を仲蔵は見てやる。まずいね。私が由良之助でも傍には行かないよ。誰の型だい?誰の型でもない?それじゃあ、型なしだ。師匠の判官を見ていないのか?良かったよ。第一、了見がなっていない。五万三千石の大名。それなのに、お前さんは「名題昇進が嬉しい」「早く褒めてもらいたい」と体が浮いて見える。キザだ。悔しい、残念だと思って腹を切る。あくまでも大名の品位を保つことだ。手を膝に置いて切るんだ。のたうち回ってはいけない。台詞も張り過ぎだ。寒いと思いながら台詞を言う。

仲蔵が「判官を演じる了見」を優しく淀五郎に伝え、「短気を起こすんじゃないよ」と見送る。そして、芝居三日目。團蔵は舞台の淀五郎の判官を見て思う。「できた!良い判官だ。不思議な野郎だ。富士の山は一晩でできたというが。堺屋か…これなら近寄れる」。淀五郎は「待ちかねたあ」。

仲蔵の優しさは勿論だが、團蔵が淀五郎に役者の了見を判ってもらうために意地悪な言動をあえてしたことの素晴らしさを思う。

上野鈴本演芸場五月上席五日目夜の部に行きました。今席は春風亭一朝師匠が主任を勤め、「一朝渾身十夜」と題したネタ出し興行。きょうは「柳田格之進」だ。

「のめる」春風亭一花/太神楽曲芸 鏡味仙志郎・仙成/「堪忍袋」春風亭一左/「初天神」柳家さん喬/漫才 風藤松原/「たけのこ」&かっぽれ 柳亭こみち/「宮戸川」柳家喬太郎/中入り/粋曲 柳家小春/「妻の旅行」柳家はん治/「加賀の千代」春風亭一之輔/紙切り 林家楽一/「柳田格之進」春風亭一朝

一朝師匠の「柳田格之進」。萬屋番頭の徳兵衛の気持ちがよくわかる。幼い頃から奉公して一番番頭に昇り詰めた。主人の源兵衛に対する忠義心は並大抵のものではない。それが最近になって懇意になった浪人の柳田に嫉妬を抱いても仕方ないことだと思う。

月見の晩に五十両が紛失した。預かった源兵衛と離れで碁を打っていたのは柳田一人。ことによると柳田様がお持ち帰りになったのではないかと疑うのも店を預かる番頭という立場だったら致し方ないだろう。ましてや、浪人。しくじりがあったから浪々の身になったのではないか、人間誰しも魔が差すということがあると考えるのも当然かもしれない。だが、主人源兵衛の柳田への信頼は厚い。馬鹿なことを言うな。立派な方だ。そんなことをなさる方ではない。私の小遣いにしておきなさい。そう言われて、引き下がれない番頭の悔しさは想像に難くない。

徳兵衛は主人に内緒で翌日、柳田宅を訪ね、五十両紛失の件を伝える。もしかしたら、柳田様がご存知ではいかと。疑われた柳田は心外だ。「わしがその金を盗んだと?酔って煙草入れと金包みを間違えて持って帰った?わしはそんな男ではない。知らぬ」。徳兵衛はこの件を奉行に届けると言うと柳田は態度を変えた。「待て。それは困る。迷惑だ。どうしても届けるというのなら、わしが出そう」。明朝までに用意するから再び訪ねるように言うが、「本当に知らんぞ。だが、奉行の調べは受けたくないから出すのだ」。清廉潔白過ぎたゆえに彦根藩を追われた柳田らしい。

徳兵衛が去った後の娘・絹の賢明に心打たれる。父上、五十両の金をどのようにお作りになるのですか。どうかお腹を召すことだけはお留まりください。あらぬ疑いをかけられ、武士の赤き心を示すつもりかもしれませんが、世間はそうは見ません。盗みが顕われて、腹を切ったと言われるだけです。

これに対する柳田も実直だ。絹には隠し事はできぬな。わしは間違ったことは何一つしていない。浪人のこともそうだが、この度の盗みの件もそうだ。無念である。疑われても仕方がないのが情けない。汚名が拭えない。世間に知られれば、柳田の家名だけでなく、主君の名にも傷がつく。忠義の心を忘れていない柳田である。

絹は親子の縁を切って、自分の身を吉原に売って、その五十両を差し出して武士道を貫いてくださいと進言する。「絹は武士の娘でございます」という台詞が胸を打つ。

一方の番頭・徳兵衛は主人に忠義を示したつもりで、「五十両は柳田様がお持ちでした」と源兵衛に報告した。そのときの徳兵衛の怒りは「大切な友を失った悲しみ」を伴っている。馬鹿野郎!何ということをするんだ。余計なことしやがって。たとえ、柳田様が持って帰ったとしても余程のことがあったに違いない。主思いの主倒しとはお前のことだ!

実際、柳田はあの後に仕官が叶って、絹もすぐに身請けをした。だが、萬屋への心のわだかまりは消えていなかった。年始参りをしていた徳兵衛が偶然に立派な身なりとなった柳田と再会したとき、柳田は「徳兵衛殿は達者か?…心に欲せぬものがあり、無沙汰をしていた」と言っている。だが、煤払いの際に離れの額の裏から五十両が出てきたと徳兵衛から聞き、柳田は大層喜んだ。「出たか。きょうは何たる吉日か」。

翌日、萬屋を訪ねた柳田は主人・源兵衛と番頭・徳兵衛の主従の情を見て、首を刎ねることができなかった。娘の絹に申し訳が立たないと思ったが、絹も他家へ嫁ぐことが決まり、今は心穏やかに暮らしている。あのときの絹の吉原に身を売るという決断を思えば、許せない気持ちはあったろうが、賢明な絹は「許してあげてください」と言うだろうと柳田は考えたのだろう。

萬屋はせめても罪滅ぼしにと、絹の嫁入り支度の全てを請け負い、両家は雪解けをしたというハッピーエンドが嬉しい演出であった。