浪曲定席木馬亭 玉川奈々福「空手バカ風雲録 岡本秀樹一代記」「慶安太平記 牧野弥右衛門の駒攻め」

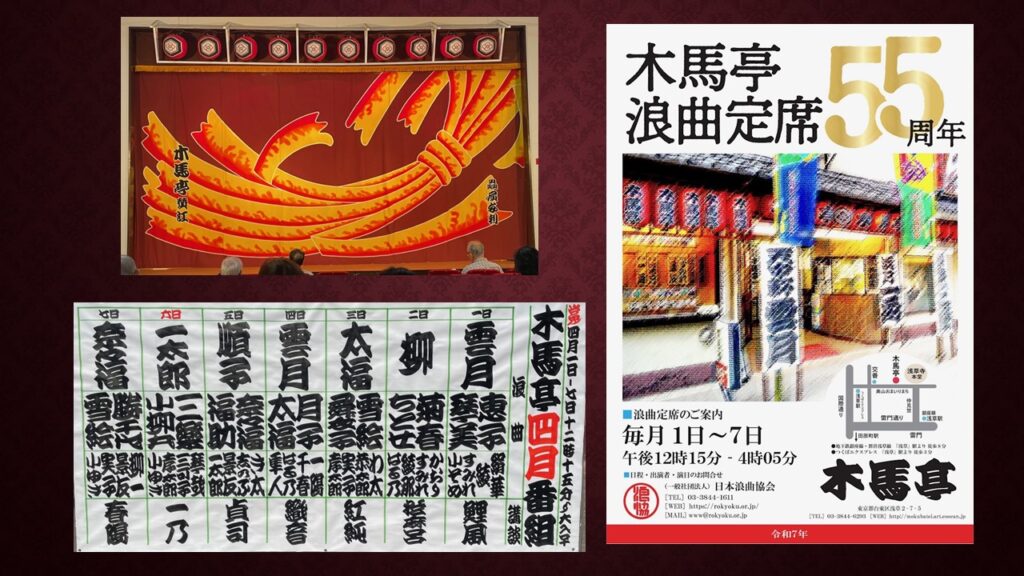

木馬亭の日本浪曲協会四月定席五日目に行きました。

「浪花節じいさん」玉川き太・玉川みね子/「甚五郎 京都の巻」東家志乃ぶ・東家美/「文覚と六代御前」天中軒景友・佐藤一貴/「空手バカ風雲録 岡本秀樹一代記」玉川奈々福・沢村まみ/中入り/「野狐三次 大井川の義侠」東家一太郎・東家美/「しばられ地蔵」一龍斎貞司/「天保水滸伝 鹿島の棒祭り」玉川福助・玉川みね子/「一妙麿」澤順子・佐藤貴美江

奈々福先生の「岡本秀樹一代記」。高校から空手を習い、国士舘大学に空手部を創設した岡本は28歳のときに日本空手協会の依頼を受け、中東のシリアへ指導員として派遣される。このときの武勇伝の浪曲化だ。2020年に「玉川奈々福 喬太郎アニさんをうならせたい!」でネタおろししたのを聴いて以来だ。

1970年。岡本は紋付羽織袴に下駄という出で立ちでシリアに渡った。映画「アラビアのロレンス」に感化された風変りな岡本がシリア中央警察学校で遭遇する風景は愕然とするものだった。国際スポーツとして認知度の高い柔道の稽古場は畳敷きの立派なものなのに対し、空手道場用に割り当てられたのはコンクリート打ちっ放しの空間。しかも集まった生徒はたった3人。空手が重んじる礼を「それはイスラムの守アラーに捧げるものだ」と言って拒否される。

シリアの日本大使館の職員も岡本の考える空手指導に全く理解を示すことがなく、トラブルが絶えない。「我慢の限界」と判断し、岡本はたった4ヶ月で帰国することを決意し、「日本大使館員を殴ってから日本を離れよう」と考えた。酒をしこたま飲んで泥酔状態だった岡本は、その大使館員のものと思われる日産ブルーバードを廻し蹴りで滅茶苦茶に壊し、駆け付けた機動隊とは乱闘を起こして、大使館から「帰国勧告」を出される。

さすがの岡本も反省し、せめて警察学校の校長に詫びてからシリアを去ろうと思い、訪ねると…。校長の言葉は意外なものだった!シリア内務省は「空手は実戦に使える」ということが判った、ゆえに岡本の言動を「許す」という沙汰が出たのだ。傷害、器物破損、公務執行妨害…当然罰せられて然るべきだと思っていた岡本はシリアに残留し、空手の指導を続行することを命じられた。

今後、岡本が暴れても日本政府の責任は問わない、岡本の滞在費はシリア政府が払う、岡本は「今後、迷惑をかけることはしない」という一筆を書く。この3つの条件によって、シリア政府は日本大使館を納得させたのだ。

空手道場には何と100人の生徒が岡本を待っていた。そして、岡本の評判はシリアのみならず、中東やアフリカにも知れわたり、各地を指導して回った結果、40年で空手人口が200万人に達したという…。空手バカの情熱迸る高座だった。

景友さんの「文覚と六代御前」。源頼朝の命により、北条時政は平家の残党狩りを進めた。平清盛の曾孫にあたる六代御前も、そのターゲットに当然なったわけだが、それを擁護したのが文覚上人だった。文覚は荘園獲得をめぐって後白河法皇の怒りを買った際に伊豆遠島に処されたが、そのときに知り合ったのが頼朝だった。文覚が述べた「六代はいつくしゅうござる」という言葉。「いつくし」というのは容姿に気品がある、端正で厳かであるという意味の古語だと景友さんは説明したが、六代御前のいつくしさを訴えることで、頼朝の許しを得たというストーリーがとても素敵だった。

順子先生の「一妙麿」。自分が母のお腹にいるときに生き別れた父親の大橋太郎通貞に一目会いたいという一妙麿の想いの強さがこの読み物の肝だろう。鎌倉の鶴ケ丘八幡宮に行き、経文を唱えさせてもらい、「由比ガ浜の首討ちを止めてほしい」と願ったのは、まだ見ぬ父の命を助けてほしいという想いゆえだった。この願いに頼朝と政子は心が和らぎ、鶴の一声で十二年間入牢していた太郎通貞が寸でのところで命を拾い、晴れて親子の対面が叶ったという…。親子の情愛に、源平の敵味方の区別を超えた美しさがある。

木馬亭の日本浪曲協会四月定席千秋楽に行きました。

「国定忠治 下総関宿落ち」港家柳一・伊丹けい子/「孔雀の寺」(表)天中軒景友・広沢美舟/「同期の桜」富士実子・沢村道世/「天保六花撰 河内山宗俊 上州屋玄関先」木村勝千代・沢村まみ/中入り/「ディアポロス生命(株)ルミの場合」港家小ゆき・広沢美舟/「鼠小僧次郎吉 蜆売り」神田春陽/「絵姿女房」澤雪絵・沢村まみ/「慶安太平記 牧野弥右衛門の駒攻め」玉川奈々福・広沢美舟

奈々福先生の「牧野弥右衛門の駒攻め」。水戸で2名、尾州で8名の怪我人を出した暴れ馬、鼓影を紀州藩で受け入れるか否か。頼宣公は馬廻り役の田辺正太夫に意見を求めると、「辞退するべし」の返答。だが、最近お抱えになった牧野弥右衛門が「ここは受けるべき。拙者が攻め立てます」と強気の発言をするところ、いかにもこの先、由井正雪と幕府転覆を狙うだけあって、度胸が違う。

このことが江戸の将軍・家光に伝わると、「憂い奴だ。千代田城内吹上の馬場で騎乗せよ。江戸詰め大名総揃いで見分せよ」。将軍上覧。紀州藩としては家名に関わる案件だが、牧野は自信たっぷりなのがいい。鼓影とコミュニケーションを上手に図って牧野が見事に乗りこなす様子、奈々福先生の擬人化が実に巧みで惹き込まれる。

馬の気持ちになること。馬を労わるところ。騎乗が終わっても、自分の汗を拭うよりも先に馬の汗を拭い、将軍の前に出て褒美の言葉を貰うよりも先に馬の手入れを優先する牧野に“武士の情け”を見る。「愛宕山梅花の誉れ」の曲垣平九郎と相通じるものを感じた。

勝千代さんの「上州屋玄関先」。上州屋女将の愚痴がいい。一人娘のおなみは木場の材木問屋の息子を婿として迎えるべく、行儀見習いのために松平出羽守のところに奥女中奉公にあがった。ところが、殿様のお手がついた。世間では18万6千石の側室、玉の輿と思うかもしれないが、質屋稼業はしていても、先祖代々上州屋の掛けた暖簾の手前にも一人娘を妾にはあげられない。親の望みはただ一つ、似合いの婿を取って娘夫婦に店を譲り、楽隠居して孫を抱きたい。本当にそうだと思う。

この話を聞いた河内山は「連れ戻してやる」と言って、五本指を出す。女将は「五両」と思うが、さにあらず。五百両。半金として250両を貰い、成功したら後金250両を貰うと。もしも、娘に傷がついたときにはそのままそっくり返す。では、儲けはどこにあるかと言えば、「雲州の殿様から貰う」。そして、河内山は作戦を思案する…。

松江侯がおなみに迫っても、おなみは首を横に振って拒否する。可愛さ余って、憎さ百倍。刀を抜いて、斬ってしまおうという、そのときに上野寛永寺の使僧が訪ねてきた…というところで「丁度時間となりました」。河内山のふてぶてしさが出てくるのは、この先なのに「惜しい切れ場」だね。

雪絵さんの「絵姿女房」。大師匠にあたる二代目広沢菊春の十八番だそうだ。刀打つ鍛冶を求めて出羽奥州へ向かったきり戻らない父を探すため、母亡き後に諸国を巡っていたお小夜という娘が道に倒れているところを与吉が助けた。これが縁で与吉とお小夜は夫婦になった。

お小夜は自分を描いた絵姿を与吉に渡し、貧乏暮らしを脱するために一生懸命に働く心の糧にしてもらった。ところが、百姓仲間の作十が悪戯でその絵姿を空に飛ばしたら、その絵姿はどこかに消えてしまった。絵姿を拾ったのは侍で、それを殿様に見せたところ、その美しさに大層惹かれ、「この女を探し出せ」ということになってしまった。

ほどなく、お小夜は侍に探し出され、殿様の許へ行くことに…。涙を流して「嫌だ!嫌だ!」という与吉に、お小夜は知恵を絞って、桃の種を渡した。これを庭に植え、木が生えて育ち、実が成ったら、お城に売りに来ればいい。何年経っても、心変わりのないように。きっと来てくださいね。

お城で暮らすお小夜は折角の美貌なのに、殿様の前では難しい顔をしてばかりで、決して笑わない。「一度で良い、笑っておくれ」と頼むが笑わない。お小夜は「もうそろそろ、桃の実の成る頃。与吉さんは心変わりはしていないだろうか…」と気を揉む。

そこへ、桃売りの声がした。「桃!桃!桃はいりませぬか」。この声を聞いて、お小夜が笑った。殿様は喜び、桃売りとなった与吉を招き入れる。「ナリ、形が可笑しいのか?」。殿様は与吉と衣類を全て取り替え、殿様が桃売りになって「桃!桃!桃はいりませぬか」と売り声をする。お小夜は笑い転げる。外で触れてみてはいかがですか。調子に乗って殿様が門の近くに行くと、門番はそれを殿様だと思わず、門の外へ叩き出し、閉門してしまった。殿様の格好をした与吉とお小夜は再会を喜び、嬉し泣き。そして、本当の殿様はそのまま桃売りになったとさ。おとぎ話のような心安らぐ高座だった。