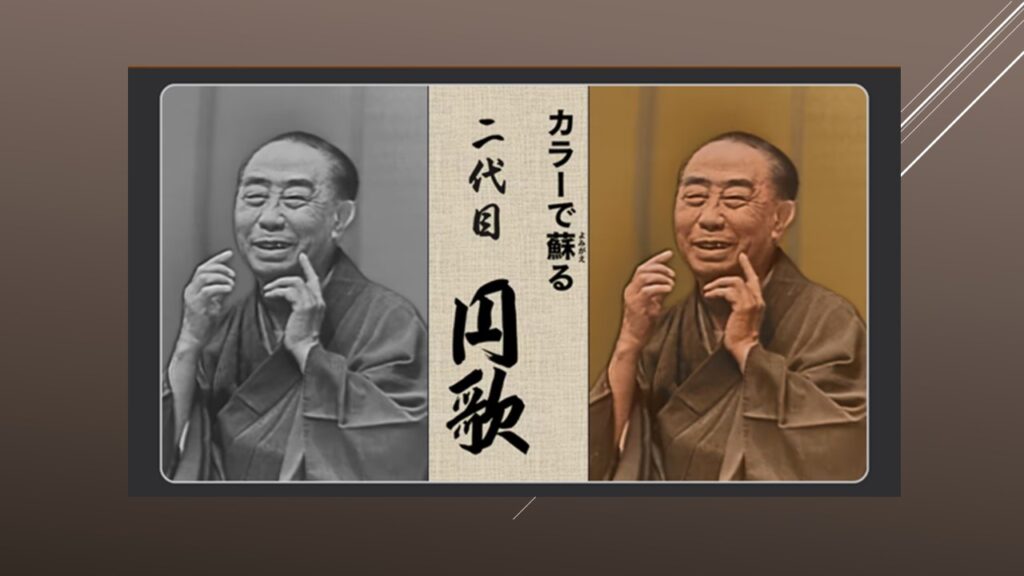

カラーで蘇る二代目円歌

NHK―Eテレで「カラーで蘇る二代目円歌」を観ました。

NHKが近年取り組んでいるモノクロ映像のアーカイブ番組をAI技術によってカラー化して世に提供するシリーズ、志ん生、三代目金馬に続く第三弾である。円歌師匠というと僕の世代には「中沢家の人々」でお馴染みだった三代目円歌が思い浮かぶが、二代目円歌となると代表作「呼び出し電話」をはじめ、古典では「西行」や「紋三郎稲荷」などをCDで聴いて知っている限りだ。

1890年(明治23年)新潟の出身で、僕が生れた1964年(昭和39年)に74歳で亡くなっているので、仕方ない。番組の冒頭で1952年公開の映画「呼び出し電話」(大谷俊夫監督)が映し出され、ラジオの人気番組「二十の扉」の噺家版として放送された1953年の「落語家二十の扉」の収録の様子の写真には桂右女助、古今亭志ん生、柳家金語楼、古今亭今輔とともに回答者として出演しているところが紹介され、「昭和の落語黄金期」を築いた一人であることがわかる。

今回カラー化されたのは「更衣」(龍紋寺晋作)の高座。これまで二代目円歌の高座はレコード等の音声は沢山残っているが、映像はないとされてきた。それがNHKの倉庫からこのフィルムが発見されたという。1964年6月19日、銀座ヤマハホールでの第60回東京落語会の高座で、二代目円歌はその年の8月25日に亡くなっているので、最晩年の映像なわけだが、実に若々しかった。

ちなみに、この日のプログラムはトリが古今亭志ん生で「藁人形」、他に春風亭柳橋「大山詣り」、三遊亭円遊「湯屋番」など。柳亭痴楽「インスタント時代」(松山翠声作)というのもあり、NHKが主催していた東京落語会が昔からずっと落語協会、落語芸術協会のバランス、古典と新作のバランスを考えていた構成になっていたことがよく判る。

「更衣」は1956年のNHKの落語台本募集の入選作「女房更え」の演目名を変えたもので、鴨下長治(当時27歳)さんが龍紋寺晋というペンネームで書いた作品であることが、当時の「放送文化」の記事から判る。佳作に大野桂「さかさ耳」とあったが、大野桂先生はその後多くの新作台本を書いた落語作家だが、この当時25歳だったことも判って興味深い。

ストーリーは貧乏暮らしをしている大工の熊五郎とおなかの夫婦だが、熊五郎は名人左甚五郎を祖先に持つ血筋。なんとか亭主に奮起してもらい、世間をアッと言わせるモノを彫ってほしいと女房のおなかはやきもきするが…。どれもこれもわけのわからない売り物にならない彫り物なので、おなかは「あなたには呆れた。一緒にいられない」と置手紙を残して去ってしまった。

熊五郎はこれで目が覚める。井戸の水をかぶって、十日間作業場に籠ったきり出てこない。近所の人たちが心配していると、品川にある龍源寺の和尚がやって来る。和尚は熊五郎の伯父にあたる人だ。和尚が熊五郎に彫ったモノを見せてみろと作業場に入ると…そこには一体の立派な金剛力士像があった。

「これは傑作だ。運慶快慶に勝るとも劣らない」と言う和尚は熊五郎に真実を話す。女房のおなかは愛想尽かしをしたのではなく、亭主に発起してもらいたいと祈って家を出たのだという。「そういえば、この仁王様の顔、誰かに似ている…おなかさんの顔…」。熊五郎が言う。「おなかの顔を思い浮かべ、畜生!畜生!と思いながら彫った。お腹が減ると、おなかを思い出し、おなかを思い出すと、お腹が減る。それを繰り返しながら彫った」。

和尚が言う。「今度はわしの寺に弁財天を彫ってくれ」「いやあ、弁天様は彫れない。彫るためには、女房を変えなきゃいけない」。

よく出来た新作落語だ。1956年12月号の「放送文化」に作者の鴨下さんがこう寄稿している。

なんと言っても落語はオチが問題であり、この作品も最初にオチが出来上がったという次第です。蓼食う虫も好き好きとか、仁王のような顔の女房でも惚れた男がいる。と言った、また、それが大なり小なり巷間にあるものを誇張したに過ぎない。あくまでも愛し合った貧しい下町の女房気質、それに刺激されて芽をふいた町の片隅の彫刻師熊五郎を、現代にもあってよさそうな夫婦一対のポーズとして書いてみた。以上、抜粋。

この作者である鴨下長治さんは今も96歳とご存命で、この番組のためにインタビューに答えているのが感動的だ。二代目円歌は自分の息子みたいな若造に対して「先生、先生」と呼んでくれ、台本の手直しをする際も非常に細かいところまで「ここを直していいですか」と許可を求めてくるほど、尊重してくれたことが忘れられないと言う。素晴らしい。ただ、演目名を「女房更え」から「更衣」に変更した一点においては首を傾げた。「衣替え」とは何も関係ないストーリーだからだ。二代目円歌師匠の意図が判れば嬉しい。

ところで、NHKは毎月開催していた東京落語会を2021年コロナ禍とともに終了してしまった。また、懸賞を出して落語台本を募集するということも、それよりも随分以前にやめてしまった。NHK出版が出していた「放送文化」も2010年で廃刊してしまった。NHKが日本の文化芸術に寄与する事業から次々と撤退していくのはとても悲しいことである。