柳家喬太郎の会「文七元結」、そして柳家さん喬一門会 柳家さん喬「妾馬」

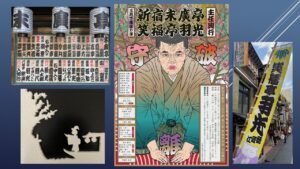

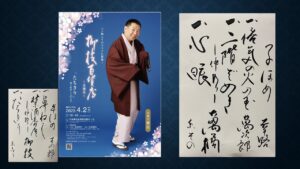

池袋演芸場余一会「柳家喬太郎の会」に行きました。「極道のつる」と「文七元結」の二席。開口一番は入船亭辰むめさんで「千早ふる」、ゲストは三遊亭ふう丈さんで「ココロノガイネン」だった。

「極道のつる」。稲葉組との抗争に備えるには梅原組を味方につけること、そして鉄砲玉になる人間を必要としていると語る兄貴分。その鉄砲玉は“素直な馬鹿”でなくては勤まらない。そこで目を付けたのはヒデだ。

「ヒデ、知識を増やしたくないか?首長鳥がなぜ、つるになったのか。つるは知っているだろう?」「JALっすか?」「浜辺に…」「ドコモっすか?」「浜辺美波じゃねえ」「ある白髪の老人が沖を眺めていた。沖、わかるか?海の向こう」「アメリカっすか?」「太平洋を渡っちゃいけない…海の中間地点だ」。一語一句、解説しないとわからないヒデが堪らなく可愛い。そして、「ツーとは飛ぶけど、ルーとは飛ばないっす」と核心を突くのが可笑しい。

「誰かに教えたい」という衝動に駆られたヒデは、道を歩いていた男を捕まえて、「首長鳥がどうして、JALになったか」を説明する。「坂本龍馬とか、近藤勇とか、西郷隆盛とか」、それは白髪じゃなくて「幕末」の老人だ!というのが愉しい。「ミナミのドコモじゃなくて、東のau」のギャグのお陰で、去年の紅白歌合戦で司会を務めた浜辺美波ちゃんのドコモのCMが可愛いと話題になっていると初めて知った。「ピーと飛んできて、枝にチッと止まった…JALじゃなくてピーチになっちゃったじゃないか!」。航空会社括りも面白い。

抱きしめたくなるほど愛しいヒデのキャラクターが光る「つる」の改作である。

「文七元結」。博奕に溺れた父親の長兵衛に何とか立ち直ってもらいたいと、娘のお久が自ら佐野槌に出向いて、「私を買ってください。そのお金を女将さんから父に渡して意見してください」と行動に出る、その心意気が素晴らしい。

借金の山を作り、ヤケ酒を飲み、女房をぶったり蹴ったりするのを見ていられない。血の繋がっていない母親だから、なおさら辛い。その思いを佐野槌女将はお久にぶつけられ、これを聞いた店の者皆が泣いたという。「自分の娘にそんなことを言わせて、何が楽しいんだい!うちの人が生きていたら、腕の一本、足の一本でも折ったに違いない」。長兵衛はこう言われて目が覚めないわけがない。

佐野槌女将は優しい。こんな良い娘を店になんか出せない。自分の身の周りの世話をさせて、女一通りにことを仕込んであげるという。だが、長兵衛がまた元の飲んだくれの博奕狂いに戻って、約束の期限までに50両を拵えることが出来ずにお久を迎えに来なかったら、「私は鬼になる。店に出す」ときっぱりと言う。これこそが真の人情というものだろう。

お久も殊勝だ。女将の配慮で50両をお久の手から長兵衛に渡すようにすると、お久は「生意気なことをしてごめんなさい。おっかさんのことをよろしく頼みます」。長兵衛は「店の人たちに嫌われないようにな。可愛がってもらえ。ガキだと思っていたら、こんな真似ができるようになって…お久、すまねえ。必ず迎えに来るからな」と泣きじゃくる。親子の愛情がそこに流れているのがよく伝わってくる。

そして、吾妻橋。身投げしようとする文七に対し、長兵衛が必死の説得をするところがすごく良い。「お前は死んでお詫びをするつもりかもしれないが、死んでも50両は出てこない。死に急ぐことはない。旦那に訳を話して、謝って、少しずつ返していけばいいじゃないか。孤児同様のお前を育ててくれた旦那に生涯尽くせばいいじゃないか。死んで花実が咲くものか。頑張れよ。死んでも50両は出てこないんだぞ」。

それでも頑として言うことを聞かない文七に対し、長兵衛は覚悟をする。「50両あれば、死なずにすむのか?」。懐にある50両の入った財布を手でさぐり、出そうか、出すまいか、逡巡する長兵衛の描写の後、思い切って財布を出すところは、この噺の最大の見せ場ではないか。

「そうだよな…わかった。お前にやる…お前は死ぬと言うからやるんだ。持って行け!…え?やりたかないよ、俺だって」。そして、文七に対してこの金がどんな金なのかを説明する。娘お久の決意。佐野槌女将の優しさ。そして、長兵衛の今後の覚悟が詰まった50両であると知った文七はなおさら、この金を受け取れないと言う。

「娘のお久は女郎になっても、死ぬわけじゃない。だけど、お前は50両がないと死ぬというから、お前にやるんだ!俺だって、やりたかない。でも、もしお久がここにいたら、『私はいいから、この人にやってください』ときっと言う。すまないと思ったら、お久が悪い病を引き受けないように、金毘羅様でも権現様でも、お前の贔屓にしている神様に朝晩欠かさず手を合わせろ」。

これぞ、江戸っ子という長兵衛の心意気が熱く伝わる高座だった。

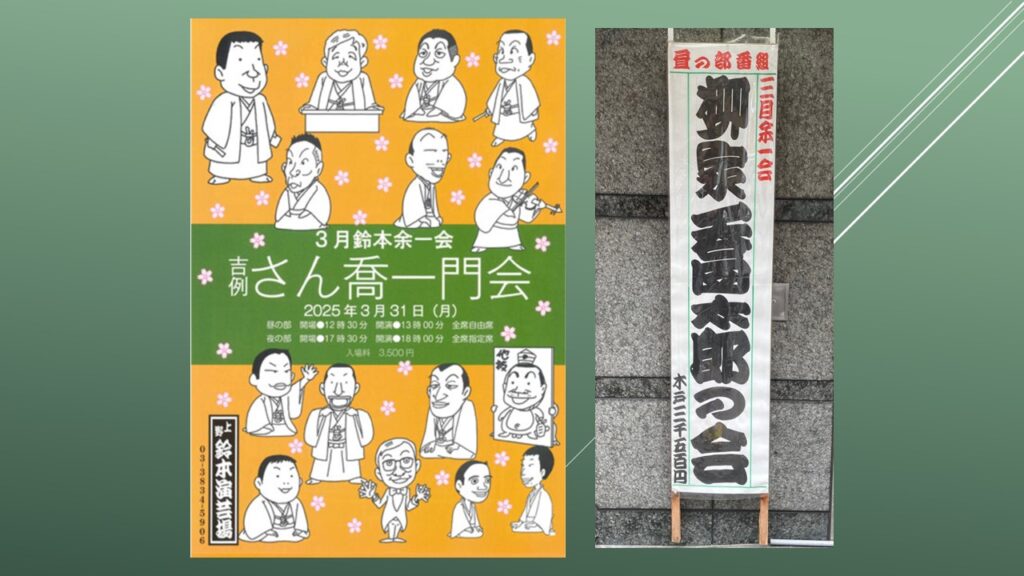

上野鈴本演芸場三月余一会「柳家さん喬一門会」夜の部に行きました。

「出来心」柳家小きち/「浮世根問」柳家小太郎/「厩火事」柳家小志ん/「のっぺらぼう」柳家㐂三郎/コント「粗忽長屋」一同/「妾馬」柳家さん喬/中入り/「普段の袴」柳家小平太/奇術 ダーク広和/「路地裏の伝説」柳家喬太郎

さん喬師匠の「妾馬」。身分の違いなどに頓着しない八五郎の言動が好きだ。お鶴の方様お兄上に食い切れないほどの豪勢な料理と酒が運ばれてきて、「手ぶらで来ちゃって悪いなあ。今度来るときは塩辛か何か持ってくるよ…近所のいい居酒屋があるんだ。殿様、付き合ってくれよ」。目の前の料理を「おふくろにも食わせてやりたい」と言って、折詰にしてもらって土産として持ち帰ろうという八五郎の庶民性に親近感を持つ。

殿様の隣に座っているおつるを見つけて、「おつるじゃねーか!」と呼ぶと、田中三太夫が「失礼だ」と窘めるが、「俺はおつるの兄貴だよ。何が悪いんだ。本当だったら、殿様が俺のことを『兄さん』と呼ぶべきだろう」と返すのも良い。母親が「身分の違いは情けない。初孫を抱くことも出来ない」と嘆いていたと言うと、殿様が今度は母親も連れて来きなさいと認めさせるのも素敵だ。

八五郎が産まれた“お世取り”をあやし、「可愛いな。目元はおつる、口元は殿様に似ている。笑った!」と喜ぶと同時に、礼儀も忘れない。「これからもおつるのことをよろしく頼みます。俺は馬鹿でガサツだけど、おつるは昔から優しい子だった。良かったな。兄ちゃん、嬉しいよ」。自分の妹が殿様の側室になっても、雲の上に行ってしまったわけではない。幼い頃から一緒に育った兄妹愛は変わらない。そこがこの噺の肝だと思う。