四季の萬会 三遊亭萬橘「心眼」、そして柳枝百貨店 春風亭柳枝「たちきり」

「四季の萬会~三遊亭萬橘独演会」に行きました。「二階ぞめき」と「心眼」の二席。開口一番は立川幸路さんで「子ほめ」、続いて三遊亭萬次郎さんが「悋気の火の玉」を演じた。

「心眼」が素晴らしかった。梅喜は女房のお竹の器量が悪いことが判っても、けして心が揺れ動くことがない。芸者の山野小春に言い寄られても、それをはねつける。それは目が不自由な自分にずっと尽くしてくれたお竹を裏切ることはできないという感謝の気持ちがあるからだろう。

横浜から歩いて帰って来たという梅喜に対して、きっと弟の金さんと何かあったに違いないと察するお竹だが、それ以上は追及しない優しさがある。でも、梅喜が弱音を吐ける相手はお竹しかいない。何で俺はこんな身体になっちゃったんだ。金公は米屋の勘定書きを目の前でチラつかせて、「人に頼って生きるのは楽でいいよな」と嫌味を言った。両親が亡くなって、俺は金公の面倒を兄として見てきた。だが、七歳のときに金公をかばったら、自分が泥をかぶってしまい、目が見えなくなってしまった。俺は甘えているか?目さえ見えりゃあ、俺だって誰にも頼らずに生きてみせるのに…。お竹だって、俺のことを蔑んでいるんだろう?下に見ているんだろう?ついつい、心にもないことを言ってしまう梅喜の悔しさも理解できる。

梅喜が茅場町のお薬師様に日参している陰で、お竹も浅草の観音様に裸足参りをしていたことを上総屋の旦那から聞いて知った。ご利益があって、梅喜の目が明いた。人力車に乗っていた芸者とお竹を比べて、「どっちがいい女ですか」と訊いてしまうのはしょうがない。上総屋が「お竹さんは器量は悪いが、心についちゃあ、東京一どころか日本一だよ」と言うと、もうそれ以上にお竹の器量のことに触れない梅喜さんに好感を持った。

上総屋が去って、山野小春と会って、目が明いた祝いに待合でご馳走をすると誘ってくれた。小春はいい女だ。でも、梅喜はお竹と比べたりしない。小春が「五年も梅喜さんのことを岡惚れしている…でも、梅喜さんにはお竹さんがいる…私がいくら思ったところで敵わない…でも、他のどの男よりもお前さんがいいの…どうかしら…あんなおかみさんより…私を見てほしい」と梅喜を必死に口説く。通常であれば、ここで梅喜は「あんな化け物、叩き出します」となるところだが、萬橘演出ではそうはならない。「駄目です。私はお竹のところに帰らなきゃならない。駄目です」と拒む。お竹を裏切ることはできないのだ。

小春が必死に梅喜にしがみつき、梅喜は「駄目だ!駄目だ!」と叫びながら、倒れ込む…ここで夢から目を覚ました梅喜は「怖かった」と言い、どんな夢だったかをお竹が問うと「それは言えない」。梅喜のお竹への愛情を感じる。そして、梅喜は言う。「俺、金公と仲直りするわ。人間というのは必ず誰かに頼って生きるものだ。不思議だな。見えない方がよく見える」。

身体が不自由とか、そうでないとかに限らず、人間というものは助け合って生きている。兄弟もそう、夫婦もそう。お互いのことを気遣って生きているのだ。自分一人で生きることなどできない。そんなことを教えてくれた素敵な高座だった。

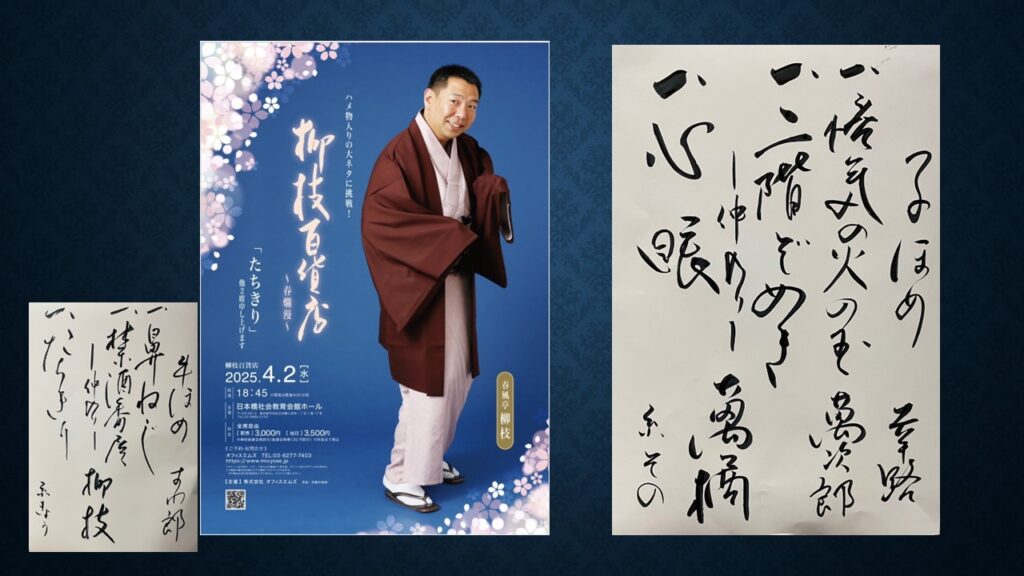

「柳枝百貨店~春風亭柳枝独演会」に行きました。「鼻ねじ」「禁酒番屋」「たちきり」の三席。開口一番は柳亭すわ郎さんで「牛ほめ」だった。

「たちきり」はネタおろし。“金食い息子”の若旦那に灸を据えるために、番頭の発案で百日の蔵住まいとなったが…。蔵住まいのスタートの日に久野屋の小久と芝居見物に行くことを約束していたこと、幾日経っても若旦那が来ないので小久は手紙を毎日何本も書いて届けさせるが、番頭はそれを預かったまま、若旦那には一切見せなかったこと。それが罪作りとなって、小久は死んでしまうという悲恋がよく伝わってきた。

柳枝師匠の演出では、百日の蔵住まいが終わって、若旦那を解放しても、番頭は小久からの手紙については何も伝えない。見せてしまったら、折角のお灸が元の木阿弥になってしまうと考えたのだろう。だが、若旦那は小久への恋心は衰えておらず、「蔵住まいの間の両親、および店の奉公人の無事と商売繁盛を浅草寺の方角に向かって願掛けをしていた。その願ほどきをしに行く」と偽って、柳橋の小久の許を訪ねる。

だが、そこに小久はいない。かあさんが会わせてくれたのは白木の位牌であった。「どうしてこんな姿になってしまったのか!?」と若旦那が問うと、かあさんは「どうしてと言われたら、若旦那が殺したと言いたくなるじゃないですか」。ずしりと重い台詞である。

いくら手紙を出しても一向に音沙汰がない若旦那に対し、小久は「私、嫌われたのかしら。捨てられたのかしら」と疑心暗鬼の日々を過ごした。食事が喉を通らない、お湯にも入れない、次第に瘦せ細って、床に就いてしまう。「こんなことなら、生きていたくない」と口走る…。

小久が天国に旅立つ日に、若旦那が誂えた比翼の紋の入った三味線が届いた。これを見てニッコリと笑い、抱きかかえられるようにして、たった一撥弾いた。「もっと弾いてもいいのよ」と言ったときには、既に事切れていた。

かあさんからそのことを聞いて、若旦那は「そうと知っていたら、蔵を蹴破ってでも、出てきたのに」と悔やむ。蔵住まいのことを聞いて、かあさんは「それではいくら手紙を出しても届くわけがないですね。若旦那のことをきょうまで恨んでいました…縁がなかったのですね」。悔やんでも悔やみきれない悲恋だ。

三七日。供養のためと勧められ、若旦那は茶碗に注いだ酒を飲む。突然、仏壇の前の三味線が鳴る。若旦那は咽る。「若旦那が好きだった黒髪を弾いていますよ」。若旦那は叫ぶ。小久!堪忍しておくれ。そんなに私のことを思っていてくれたなんて…。ありがとう。私はね、生涯女房と名の付く者は持たない。必ずそっちへ逝くから、堪忍しておくれ。かあさんが「今の言葉を土産に、綺麗なところへお参りしてね」。三味線の音がピタッと止まる。だが、若旦那と小久の深い愛は消えないだろうと思った。