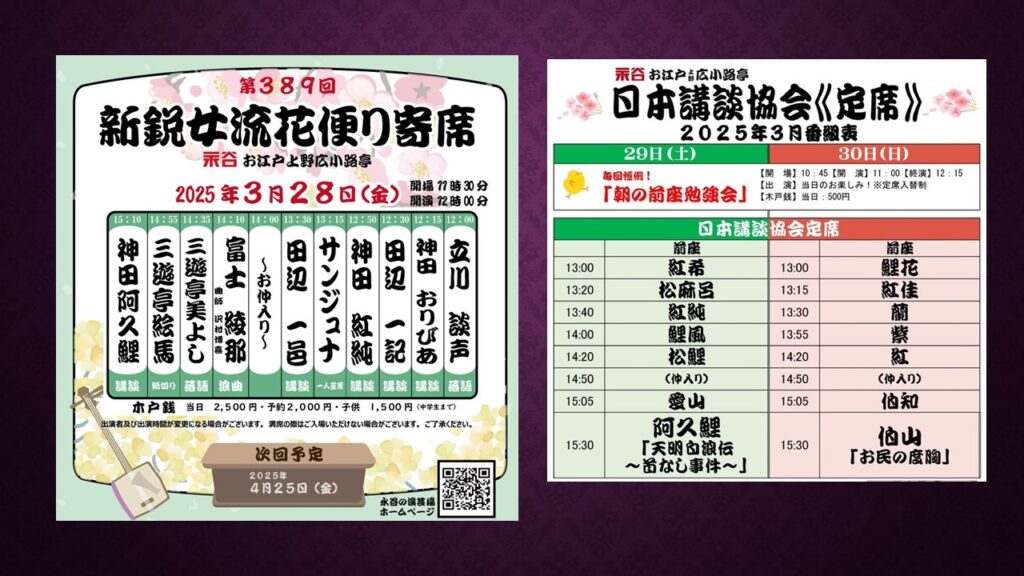

新鋭女流花便り寄席、そして日本講談協会定席 神田阿久鯉「柳沢昇進録 刀屋の巻」「天明白浪伝 首無し事件」

新鋭女流花便り寄席に行きました。

「転失気」立川談声/「和洋ヘアスタイル合戦」神田おりびあ/「藪井玄意 序開き」田辺一記/「塙保己一」神田紅純/一人芝居 サンジュナ/「甲斐勇吉 桜屋梅吉」田辺一邑/中入り/「相馬大作 神宮寺川の渡し」富士綾那・沢村博喜/「寄合酒」三遊亭美よし/紙切り 三遊亭絵馬/「柳沢昇進録 刀屋の巻」神田阿久鯉

阿久鯉先生の「刀屋の巻」。柳沢吉保が将軍綱吉の側室として采女を迎えることに尽力し、徳松君がご誕生して、綱吉も大層喜んだ。だが、しばらくして徳松君が早逝、後を追うように采女も亡くなり綱吉は落胆。柳沢は次なる側室を探す…という大前提の上で興味深い読み物だ。

芝三島町に住む浪人・荒浜次郎右衛門の娘・おたか、十八歳は三島小町と呼ばれる器量良しだが、次郎右衛門は中気で床に伏せ、貧乏暮らしをしていた。この暮らしを案じたおたかは、近所に住む元女衒の隠居の市兵衛に相談に行く。自分を吉原に身売りしてくれないかというのだ。市兵衛は親の承諾が必要だとして、母親を呼び、母親も「よろしくお願いします」という運びになった。

市兵衛は昔馴染みの山本屋の藤兵衛に話を持って行くと、藤兵衛はおたかを一目見て、「上玉だ」と言って、預かり証文を書くために印形を求める。母親は家に戻って、床にいる次郎右衛門に事情を話し、印形を出してほしいと言うと…。次郎右衛門の顔色が変わり、「おたかが吉原に身を沈めることなど絶対に許さない」と怒る。おたかは母親の連れ子、だからこそ尚更認めることはできないと言う。

次郎右衛門はいくら貧乏はしていても、武士としての誇りを捨てていないのだ。そして、荒浜家に伝わる白鞘の一刀を取り出し、「これで金を工面しろ」と言う。武士の魂である刀を売ってでも、娘を女郎にしないという気概が素晴らしい。母親は市兵衛に事情を話し、このことを藤兵衛に伝えた。藤兵衛は折角の上玉だったので残念に思ったが、仕方なく引き下がった。

そして、市兵衛は次郎右衛門が差し出した刀を旧知の刀屋である白網の権兵衛に目利きしてもらうことにした。しばらく、その刀を見ていた権兵衛は「これは誰が鍛えたか判るか」と市兵衛に問い、答えに窮すると、「後鳥羽天皇の御番鍛冶を勤めた藤六左近将監国綱の作だ」と言う。権兵衛はこの刀に70両の値をつけた。市兵衛がもう少し高くならないかと、この刀にまつわる曰く因縁を話すと、権兵衛は「それならば、この刀を買うのではなく預かって、35両貸す。無利息無証文だ」。ある時払いの催促なしということだ。これで話がまとまった。

この話が柳沢吉保の家臣の曽根権太夫の耳に入り、柳沢はおたかに目を付けることになる。そして、おたかを養女として迎え、綱吉の側室に据えようとするが…綱吉はおたかよりも柳沢に妻おさめに目を付けたという…。面白い。「柳沢昇進録」は全16話あるそうだが、いつか連続物として聴いてみたい。

日本講談協会定席に行きました。

「三方ヶ原軍記」神田松樹/「谷風の情け相撲」神田青之丞/「仙台の鬼夫婦」神田紅希/「祐天吉松 飛鳥山親子の出会い」神田松麻呂/「山内一豊と千代」神田紅純/「左甚五郎 桜の接ぎ木の誉れ」神田鯉風/「無筆の出世」神田松鯉/中入り/「就活物語」神田愛山/「天明白浪伝 首無し事件」神田阿久鯉

松鯉先生の「無筆の出世」は来月の歌舞伎座で歌舞伎になって上演され、松鯉先生ご自身も出演される。楽しみである。仇を恩で返す。これは常日頃から松鯉先生が大切にされている「男の美学」にあてはまるだろう。

治助は佐々与左衛門というとんでもない男の中間になったばかりに、あわや試し斬りされるところだった。だが、大徳寺の日延上人に救われ、夏目左内に目をかけてもらい、自ら努力して字の読み書きのみならず、広く学問を習得して侍として出世を果たし、松山伊予守治助として見事勘定奉行にまでなった。向上心の塊がなし得た業だ。

治助の命を廃棄物のように扱った元の主人である与左衛門に対し、治助は恨むどころか、感謝した。自分が向上心を持つことができたのは、与左衛門のお陰であると考えた。なかなか出来ることではない。招かれた与左衛門は自分の過去の失態を恥じ、腹を切ろうとしたが、治助はこれを止める。それどころか、与左衛門の息子に出世の糸口を掴めるように取り計らってやる。

人間はかくありたい。来月の歌舞伎座では泣いてしまうかもしれない。

阿久鯉先生の「首無し事件」。浜松の質屋、四方田屋の一人娘のおもよ二十六歳と小間物屋で四十を過ぎても女を知らない十兵衛が祝言を挙げたが、おもよは腹痛を起こして床に入り、翌朝に首の無い死体となって発見された。

この話を駕籠屋のおしゃべり三太から聞いた神道徳次郎の読みの鋭さがこの読み物の眼目だろう。首だけの死骸だったら生き返らないだろうが、首だけない死骸だったら生き返るかもしれない。おしゃべり三太に「決して口外するな」と言っておいて、実は三太は必ずや十兵衛にこのことを話すだろうという読みも冴えている。徳次郎と同行している相棒、稲葉小僧新助も舌を巻くほどだ。

実際、おもよは生きていた。菩提寺である佛現寺の住職、玄道とは以前からの深い仲で、おもよの弔いが終わった後も、二人はよろしくやっていた。徳次郎は十兵衛に仕返しをさせてやろうと指南する。おもよと祝言を挙げた日に近い日に亡くなったおもよと同じ年頃の豆腐屋のお初の墓を掘って、首だけになった死骸を取り出す。そして、玄道とおもよが寝ている部屋にその首を投げつける。徳次郎と稲葉小僧が寝間着姿の玄道とおもよを縛り上げ、表に出す。

十兵衛はこの二人の密通を種に四方田屋へ乗り込む。「この質種を受け取れ!」。思い当たる節がある両親は詫び、「いかほどでしょうか」と訊くと、十兵衛は祝言と弔いに使った金300両を要求。「期限が来たら、引き取ってもらえますか?」「流すに決まっているだろ!金輪際、この店の敷居は跨がない!」。

「うまくいったかい?」と十兵衛に訊く徳次郎。「本当は婚礼と弔いで200両使ったんだけど、100両ふっかけて300両巻き上げた…残りの100両はあなたたちにあげます」。だが、徳次郎と新助は「俺たちも働かせてもらったよ」と言って、100両は辞退する。四方田屋の帳場から大金を盗んでいたのだ。十兵衛には「隠密」と言っていたが、「実は盗人」と打ち明け、「良い人助けをさせてもらえた。これからは身の丈にあった女房を貰えよ」と十兵衛に言い残して、神道徳次郎と稲葉小僧新助は去っていった。

弱きを助け、強きを挫く。痛快な義賊の読み物を阿久鯉先生がエンターテインメント性の高い演出で楽しませてくれた。