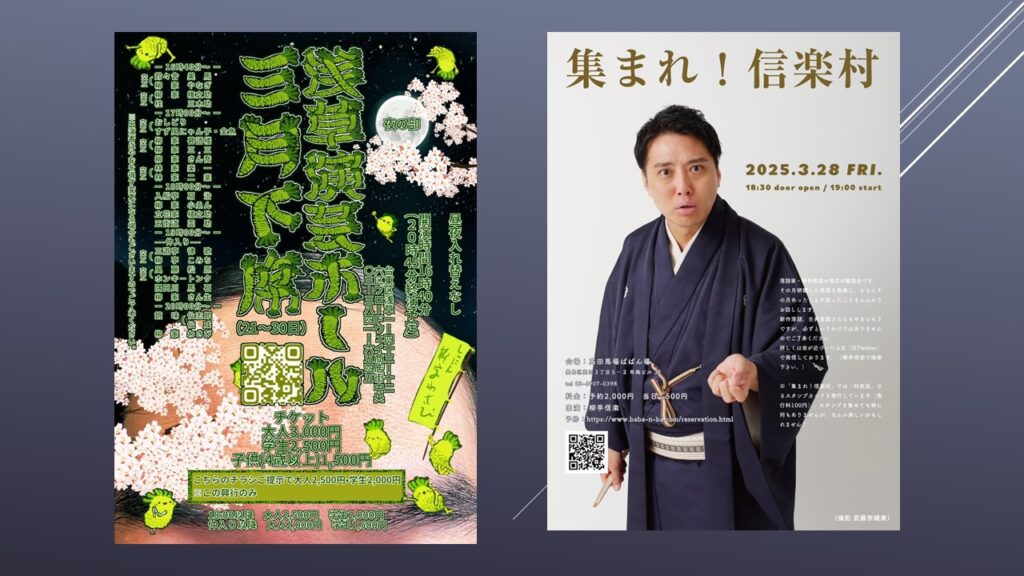

浅草演芸ホール三月下席 柳家わさび「伯父の油」、そして集まれ!信楽村 柳亭信楽「タイムマシン」

浅草演芸ホール三月下席七日目夜の部に行きました。今席は柳家わさび師匠が主任を勤める興行で、この七日目は「即興三題噺」を演るとXで事前に告知されていた。前座の上がりの前にわさび師匠が客席で挙手したお客様からお題を5つもらった。御朱印、花魁、浅草寺、大谷翔平、三寒四温。この中から客席の拍手の多かったものを3つ選んで、「花魁、大谷翔平、三寒四温」に決まった。そこからおよそ3時間半をかけて、わさび師匠が創作した噺は「伯父の油」というタイトルが付いた。とても面白い高座だった。

お題取り 柳家わさび/「真田小僧」桃月庵ぼんぼり/「子知る」柳家やなぎ/「壺算」柳家権之助/漫才 すず風にゃん子・金魚/「長屋の花見」柳家三三/「長短」柳家さん喬/紙切り 林家二楽/「堀の内」入船亭扇治/「下町せんべい」柳家小ゑん/浮世節 立花家橘之助/「辰巳の辻占」五街道雲助/中入り/「堪忍袋」三遊亭律歌/漫才 ホンキートンク/「時そば」隅田川馬石/「藪医者」柳家さん生/太神楽曲芸 鏡味仙志郎・仙成/「伯父の油」柳家わさび

わさび師匠の「伯父の油」。お父さんが必死に顔にクリームを塗っている。「寒暖の差が激しい、この時期は落ち着かない」と、メンタルの安定を図るために、独自にメンソレータム、オロナイン軟膏、ハーブ、蜂蜜を配合した「三寒四温クリーム」と名付けたクリームを塗っているのだ。嫁のユウコさんが出してくれたお茶の湯呑をうまく握れずに、「お義父さん、塗り過ぎですよ」と言われてしまうほどだ。

きょう、甥っ子のタケシ君が訪ねてくることになっているのだが、「二人きりで何を喋っていいのか、どぎまぎしてしまう」と言って、つい塗り過ぎてしまうのだ。以前、会話が続かずにテレビをつけたら、タケシ君は席を外してしまった。以来、自分はタケシ君に嫌われているのではないかと思い、おどおどしているのだ。

ユウコさんがテレビをつけると、大河ドラマ「べらぼう」が映し出された。「この花魁を見てください。堂々としているでしょう。この花魁のように振る舞えばいいんですよ」とアドバイスする。それでは…とお父さんは「ありんす」「くんなます」といった花魁言葉を使い出す。「それでは逆に気持ち悪いと思われてしまいますよ」。

タケシ君がやって来た。高校一年生だ。お父さんは「きょうはよくきてくんなました。あちきも嬉しいざます。今度いつ来てくんなます」と言うと、タケシ君は驚いて「ナマズがどうかしたんですか?」。お父さんは正直に「タケシ君に嫌われているんじゃないか」と心の内を打ち明ける。すると、タケシ君は「僕は伯父のことが好きです。嫌いじゃないです」。

例のテレビの件についても説明してくれた。皆が「大谷翔平みたいになれ」と口を揃えて言うので、期待にそおうと頑張っている。大谷がフジテレビが嫌いだと聞いて、自分もテレビ嫌いになろうと思ってあんな行動に出た。勉強と部活の両方を頑張って、二刀流になろうとしている。野球部にも入った。一年生でレギュラーになれた。でも、素振りのし過ぎで、背中が痛くなって、湿布を貼っている。また、プレッシャーに潰されそうになって、メンタルをやられそうだと本音も吐く。

すると、お父さんは「そういうときには、この三寒四温クリームを塗りなさい…野球の三冠という意味じゃないよ」。タケシ君は「じゃあ、湿布の前にクリームを塗ります。春先(貼る先)に使います」でサゲ。見事である。「三寒四温」を軸に「大谷翔平」、「花魁」の要素がストーリー展開に巧みに絡んでいる。拍手喝采だった。

「集まれ!信楽村~柳亭信楽勉強会」に行きました。「長短」「タイムマシン」「三枚起請」の三席。

「タイムマシン」。博士が開発したタイムマシンの実験台として、助手のクロダ君が乗ることになったが…。タイムパラドックスを犯してはいけない。すなわち、過去の出来事を変えてはいけないことをクロダ君は十分に理解しているはずなのだが、宿泊セットを詰め込んだリュックを背負って、やる気満々のクロダ君のリュックの中には、ビニル袋や風呂敷やプチプチ、紐などが入っていて、博士に「古文書や土器を持って帰るつもりじゃないだろうな」と突っ込まれるのが可笑しい。また、移動中に読むと言って「君たちはどう生きるか」が入っているのはサゲの伏線にもなっている。

江戸時代→平安時代→縄文時代と時間旅行をして戻ってきたクロダ君。リュックの中を博士が検めると、「古今和歌集」と「土佐日記」が出てきた!「紀貫之の家に寄ったな!」。歴史の教科書から紀貫之が消えている!クロダ君は「ローンの返済が…ブックオフに…」としどろもどろ。博士は「もう一度、タイムマシンに乗って、返しに行け。歴史を元に戻して来い」。そして、クロダ君は紀貫之に「古今和歌集」と「土佐日記」を返してきたが…歴史の教科書の平安時代の部分に「君たちはどう生きるか」が…「あ!忘れてきちゃった!」。面白い。

「三枚起請」。新吉原江戸町二丁目朝日楼喜瀬川こと本名中山ミツの手練手管に、棟梁と伊之助と清吉の三人が見事に引っ掛かってしまっていることが判明するところが愉しい。「堅くて確かなものをもらっていたんじゃないのかい?」と茶屋の女将に訊かれ、「それが柔らかくて、グニャグニャだった」と答える情けなさがこの噺の肝だろう。

棟梁が喜瀬川に対し、(この起請文は)「広告かと思った。何枚書けば気が済むんだ」と問い詰めるが、喜瀬川はちっとも怯まないのがすごい。「女郎は人を騙すのが商売。身請けしてから、打つなり蹴るなりすればいい」という居直り方に女の強かさを見る。男よりも女の方が強いという描き方をするのが落語という文化で、江戸や明治の時代は男尊女卑が激しかったことへのアンチテーゼなのだろう。