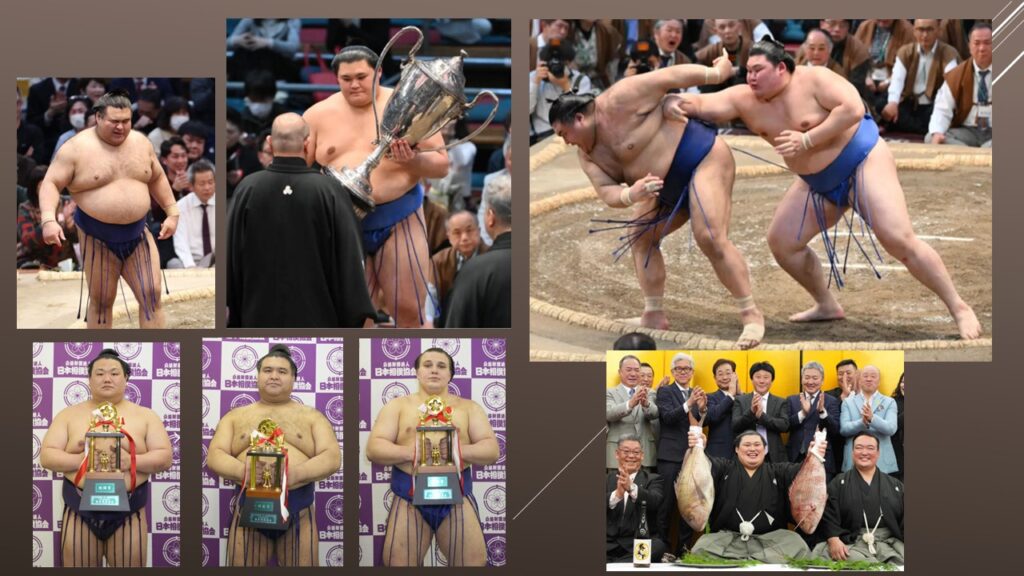

【大相撲春場所】髙安、悲願の優勝またも叶わず。決定戦で大の里が3回目の優勝を果たす。

大相撲春場所は千秋楽、3敗で並んでいだ大関・大の里と平幕・髙安が揃って勝ち、優勝決定戦の末、大の里が大関として初めて、自身3回目の優勝を果たした。

髙安の悲願の優勝はまたしても叶わなかった。令和4年春場所の若隆景との優勝決定戦、九州場所の阿炎と貴景勝との優勝決定巴戦に続き、またしてもあと一歩のところで賜杯を抱くことができなかった。

優勝争いの先頭を常に走り続けていた。十日目に大の里との1敗同士の対決に勝ち、単独トップに立つも翌十一日目に霧島に敗れた。十三日目には大の里が王鵬に不覚を取って、再び単独トップに立ったが、翌十四日目に美ノ海に敗れ、大の里と髙安が3敗で並ぶ形で千秋楽を迎えた。3度目の正直を祈るような気持ちで見ていたが、最後は大関の圧力に屈してしまった。精神的なプレッシャーをはねのけることができなかったか。僕たち相撲ファン以上に本人が一番悔しいだろう。

大の里は先々場所が9勝、先場所が10勝で全く優勝争いに絡めなかったことを悔しいと思って今場所に臨んだ。横綱・豊昇龍の途中休場に加え、琴櫻がカド番を脱出するのが精一杯という相撲が続く中、番付最上位としての威厳を見せた。前半戦は右差し、左おっつけからグイグイと前に出る強い相撲を見せていたが、八日目の一山本戦や十二日目の尊富士戦など逆に押し込まれて土俵際の叩きで星を拾う相撲もあった。十日目の髙安戦や十三日目の王鵬戦では引いて呼び込んでしまって土俵を割るという悪い一面が出た。

だが十四日目の大栄翔、千秋楽本割の琴櫻、そして優勝決定戦の髙安に対しては圧倒的なパワーで相手を土俵の外にもっていく強さを見せてくれた。“荒れる春場所”といわれ、連日土俵は熱戦で盛り上がったが、最終的には大関である大の里が優勝をして、春場所を締めたのは流石である。これで来場所の成績次第では、横綱を狙える“綱獲り”の場所になった。

髙安とともに、土俵を沸かせたのは幕内下位の力士だった。新入幕の安青錦は11勝を挙げて敢闘賞だが、低く潜って前まわしを掴んでしぶとく前へ出る巧さは寧ろ技能賞に値するのではないか。テレビ中継で解説の琴風さんと舞の海さんが口を揃えて「旭國関の相撲を思い出す」とおっしゃっていた。その取り口から「ピラニア」「相撲博士」と渾名され技能賞を6回受賞している元大関を僕も思い出した。

技能賞は髙安が受賞した。突き押しを基本にしながら、四つでも巧さを発揮したことが評価されたのだろう。だが、殊勲賞が授与されなかった。「12勝で優勝すること」が条件になっていたからだ。しかし、一横綱二大関を破った実績は十分に殊勲に値するものであり、優勝を条件にするのはおかしくないだろうか。

美ノ海も関脇・大栄翔を千秋楽に破って11勝を挙げ、敢闘賞を受賞した。十四日目に髙安の激しい突き起こしに堪え、逆に突き返して破って優勝争いを盛り上げた功労者だ。沖縄県出身力士としては初の三賞受賞である。

40歳の玉鷲が先場所の9勝に続き、今場所は10勝を挙げた。連日若手力士を相手に衰えない敢闘精神溢れる相撲を取り、土俵を沸かせた。先場所は千秋楽に勝って10勝を挙げれば敢闘賞だったが、惜しくも逃した。今場所はそれよりも上の番付で二桁の白星である。敢闘賞を授与してしかるべきではなかったか。

豊昇龍が新横綱の場所だったが、千代翔馬、髙安、一山本と金星3つを配給して、新横綱の過去最多タイを記録して十日目から休場してしまったのは残念だった。場所前から痛めていた右肘の悪化ということだが、「どんなことがあっても休まない」という明言をあっさり撤回したのはいかがなものか。ちなみに新横綱の休場は昭和61年秋の双羽黒以来だが、思い出されるのは昭和56年秋の千代の富士の休場で、復帰した翌場所には見事に優勝を果たして涙を溢していた。負けん気の強い豊昇龍のことだ。夏場所に大いに期待したい。

そして、ふがいないのは大関・琴櫻だ。先場所5勝10敗と大きく負け越し、カド番の場所となったが、やっとこさ勝ち越したものの8勝7敗。去年九州場所で豊昇龍を破って初優勝したときの強さはどこへいってしまったのか。平幕を相手にあっさり土俵を割る姿を見て、どこか身体に悪いところがあるのではないかと心配してしまうほどだ。千秋楽結びの一番、意地を見せて大の里に勝って「髙安悲願の初優勝」を演出してくれることを密かに期待したが、全く話にならなかった。今後の奮起が期待される。

三役陣は関脇・大栄翔が先場所11勝を挙げていたので、今場所も二桁に載せて来場所の大関獲りに弾みをつけるかと途中まで期待したが、失速。9勝に終わり、また振り出しに戻った。新関脇の王鵬は奮闘むなしく、6勝9敗。まだ相撲にむらがあるので、稽古をさらに積んで頑張ってほしい。小結・霧島は8勝7敗というのは歯痒い。1年前は大関だった実力者、大関復帰を目指してほしい。

前頭筆頭だった若元春、若隆景の大波兄弟がともに9勝を挙げ、三役復帰が濃厚だ。どちらも相撲の巧さで勝負する力士だけに、勝つときは惚れ惚れする。だが、身体が大きい方ではないので、大関を狙うにはその巧さにさらに磨きをかけることが求められるだろう。技巧派の力士が活躍すると土俵は盛り上がる。期待したい。

新十両の草野が14勝1敗で優勝した。初日から12連勝という新記録を達成して十二日目で優勝を決めた。十二日目で優勝確定は昭和52年春の琴乃富士以来3人目だそうだ。さらに新十両の14勝1敗の優勝は平成25年名古屋の遠藤以来、さらに遡ると昭和25年秋の米川(後の横綱朝潮)だという。今後も期待大である。

また、三段目優勝は元大関の朝乃山だった。去年の名古屋場所で左膝を怪我して以来、5場所ぶりの出場を優勝で飾った。本人もインタビューで「早く15日間相撲が取れる地位に戻りたい」と言っていたが、相撲ファンはそれ以上の活躍を待っている。

東前頭17枚目の御嶽海が6勝9敗に終わり、十両陥落が濃厚だ。元大関で3回の優勝経験者。平成27年九州場所から9年余り幕内に在位してきただけに、その進退が気になるところだ。また、東十両8枚目の北勝富士が3勝12敗。十四日目に土俵際で倒れた際に痛めていた右膝を悪化させたようで、千秋楽は休場した。こちらは幕下陥落が濃厚だ。平成28年名古屋場所に新十両昇進以降、守ってきた関取の座が危うくなり、引退の二文字がちらつく。どちらも相撲界の発展に寄与してきた力士だけに、無理をせずに自分の納得のいく決断をしてほしいと願う。

次の大相撲夏場所は5月11日から両国国技館で開催される。来場所はどんなドラマが展開するのか。今から楽しみである。