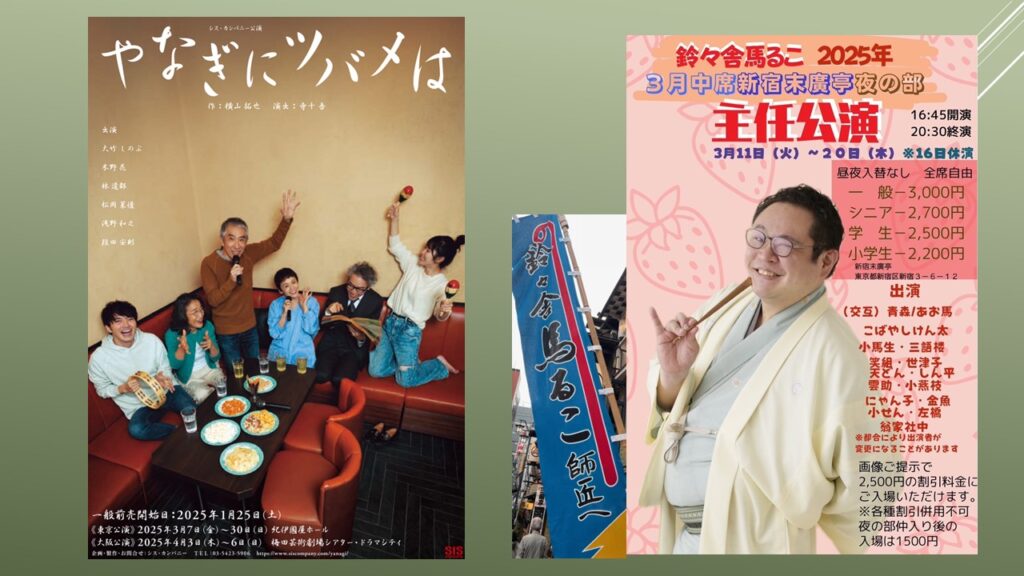

新宿末廣亭三月中席 鈴々舎馬るこ「怪談長短」、そしてシス・カンパニー「やなぎにツバメは」

新宿末廣亭三月中席三日目夜の部に行きました。今席夜の部は鈴々舎馬るこ師匠が主任を勤めるネタ出し興行。①置泥②神はずし③怪談長短④バルブ職人⑤託おじさん所⑥休演⑦魔法世界のたらちね⑧死神⑨子別れ⑩お楽しみ。きょうは「怪談長短」だった。

「たらちね」隅田川わたし/「からぬけ」柳家あお馬/音まね こばやしけん太/「真田小僧」入船亭扇蔵/「胡椒の悔やみ」柳家三語楼/漫才 笑組/「ハーブやってるだろ!」三遊亭天どん/「猫と金魚」林家しん平/奇術 花島世津子/「辰巳の辻占」五街道雲助/中入り/「一目上がり」柳亭小燕枝/漫才 すず風にゃん子・金魚/「弥次郎」柳家小せん/「やかんなめ」初音家左橋/ジャグリング ストレート松浦/「怪談長短」鈴々舎馬るこ

馬るこ師匠の「怪談長短」。長七さんが短七さんの家を訪ね、長七さんの物言いが短七さんを苛々させるという構図は古典のままだが、長七さんの話がいちいち怪談っぽいというのが味噌。それで短七さんは苛々するのだが、最終盤で「え!」と驚く展開になるところが、馬るこ師匠の創作の才だろう。

美味いと評判で行列に並んでと買った永楽堂の餅菓子を短七さんが食べているところに、長七さんが訪ねる。「入ってもいい?入っても怒らない?…この人も一緒に入っていい?…そうか、短七さんにはこの人が見えてないのか」「そういうふりはやめてくれ。そういうの苦手なんだ」「でも、いるんだよ」。

道に立って呼びかけている男がいた。でも、誰にも見えていないから、当然無視されている。長七さんも面倒くさいから、聞こえないふりをしていたが、「返事だけでも」と五月蠅いので、「何ですか」と返すと、「私、死んでいるんです。でも、成仏できなくて。どうすればいいのか、困っているんです」。

そこで、沖縄のおばあがユタ(霊媒師)をやっているから、見てもらったら、「この世に心残りがあるようだ。解消してあげればいい」との答え。男に訊くと、「永楽堂の餅菓子を食ってみたい」。そこで、短七さんのところに来たという。「え!永楽堂の餅菓子を買ったことは誰にも言っていないのに!」と怯える短七。「怖いから、食べていいよ」。

「この人は幽霊だから食べることができない。自分の中にこの人を入れる」と長七は言って、口から男を吸い込む(笑)。そして、餅菓子を食う。「美味い。小豆が違う。行列が出来るだけのことはある」。長七が解説をする。ユタの血筋の人は霊が見える、人間の脳に松果体という部分があって、そこは普通の人は堅いのだが、軟らかいとプレアディス星人からのメッセージを受け止めることができるのだという…。なんのこっちゃ!「幽霊は満足した?」と短七が訊くと、「成仏したみたい」。

「煙草をのむか」と言うと、長七さんはまた怪談めいた話をはじめる。大学時代の友人の話。上野で一人暮らしを始めたが、6畳と4畳半に風呂とトイレがついて家賃が月々2万5千円。いわくつきの物件で、人の気配がする。シャワーを浴びていたら、ジュッという煙草の火を水で消したような音がした。鏡に人が映っている。150センチくらいの背格好で、半被を着て褌姿の禿げた爺さん。「銭湯で三助をやっていた。背中を流させてくれ」と言われ、そこから奇妙な共同生活がはじまった…そして、その爺さんは婆さんだった!

苛々する短七さん。「早く煙草、吸えよ!口からお迎えにいくんだよ」。長七さんはまたも「吸う」という言葉に反応して、変な話を始める。自分は母親の乳を吸うことを小学校にあがるまでやめられなかった。親は対策を講じ、母親の乳に鬼の顔を描いたり、ハラペーニョという物凄い辛い香辛料を塗ったりしたという。「短七さんはいつ乳離れしたの?」「三つくらいかな」。

長七さんが「短七さんは人からものを教わるのは嫌いだろう?」と言うと、「友達のお前の言うことだったら聞くよ。何でも言ってくれ」。「でも、言葉には力がある。友達を失いたくない」と長七さんは言って、15歳のときの誕生日の話をする。母親はケーキでお祝いをしてあげると言っていたのに、急患が入って取りやめになってしまった。「おっかさんの顔なんか見たくない!」と言ったら、母親は国境なき医師団に入ってしまった…という苦い思い出を話す。短七さんの苛々はさらに募る。

それでも、長七さんは教えてくれた。一昨日の夜、短七さんの煙管の火玉が畳に落ちて、それに気づかずに寝てしまって、襖に燃え移り、ついには家が丸焼けとなり、短七さんは逃げ遅れて死んでしまった…。短七さんが気づく。「俺、死んでいたわ。死んだのを忘れていた」。そして、「永楽堂の餅菓子が心残りで出てきたんだった。一足先にあの世へ逝くぜ」。

長七さんは「短七さんともっと一緒にいたかった。だから教えない方が良かった」。シュールなオチの「“怪談”長短」、馬るこ師匠の才能を改めて認識した。

シス・カンパニー公演「やなぎにツバメは」を観ました。作:横山拓也、演出:寺十吾。

最後に大竹しのぶ演じる柳下美栄子が歌う♬胸の振子を聴きながら、涙を禁じえなかった。サトウハチロー作詞、服部良一作曲、霧島昇が昭和22年に歌ってヒットした名曲だ。柳につばめは あなたにわたし 胸の振子が鳴る鳴る 朝から今日も…。

美栄子の母ツバメが経営していたスナックで、美栄子と洋輝(段田安則)と佑美(木野花)は知り合い、親友のような関係が続いて20年になる。ツバメは高齢のためスナックを畳み、やがて亡くなったが、三人の親友関係は続いていた。美栄子は15年前に夫の賢吾(浅野和之)と離婚したが、密かに洋輝のことを慕っていた。美栄子の娘・花恋と洋輝の息子・修斗は恋仲となり、結婚することになった。

花恋と修斗は美栄子の家での同居を望み、それならばいっそ親族なのだから洋輝も一緒に4人で暮らそうというプランで盛り上がる。だが、一方で親友関係にある美栄子・洋輝・佑美の間でグループリビングをして、余生を楽しもうというアイデアが持ち上がっていた。美栄子は佑美に申し訳ないと思うが、勇気を出して娘夫婦との同居の話をする。すると、何と洋輝は佑美と再婚を決めたと知らされる…。美栄子は二人の幸せを喜び、母の好きだった♪胸の振子を歌うのだった。

大竹しのぶの明るく振る舞いながらも、哀愁が漂う歌声が心に響いた。親友として二人と付き合っていた、そして洋輝を心の奥で慕っていた。でも三人の友情を最優先にしていた、それが知らぬ間に洋輝と佑美が心を通わせていたとは…。切ない女心が見え隠れして、僕の胸を締め付けた。

プログラムのインタビューの中で大竹しのぶさんはこう語っている。

美栄子と洋輝と佑美が、三人で一緒に暮らして老後を支え合おうと話す場面は、どれくらい本気なのかわかりませんが、その少しの本気が切なく感じたりもします(笑)。私自身は、一人で生きて一人で死んでいくと覚悟して生きるのが大人ではないかなと。私の場合は仕事があることが幸せですけど、そばに伴侶なり子供なり友人がいても、自分の中に豊かなものを見つけて自分一人でも幸せと感じられる。そんなふうに生きられたらいいなとは思っています。まぁ、少々淋しさもありますが、それも人生かなと。以上、抜粋。

僕も間もなく六十一歳。若い頃に思い描いていた“幸せ”とは全く違う人生を歩んでしまったけれど、今こうして生きている自分は結構“幸せ”なのではないかと思う。少しずつ歩みを進めながら“幸せ”の形を微調整して、残りの人生への指針の向きを決めて生きていく。この微調整こそ大切なのだと今更ながら痛感している。梅に鶯、柳に燕。自分にお似合いの生き方を模索するのだ。