古典こもり 柳家喬太郎「オトミ酸」、そして約束の日 一龍斎貞鏡「南部坂雪の別れ」

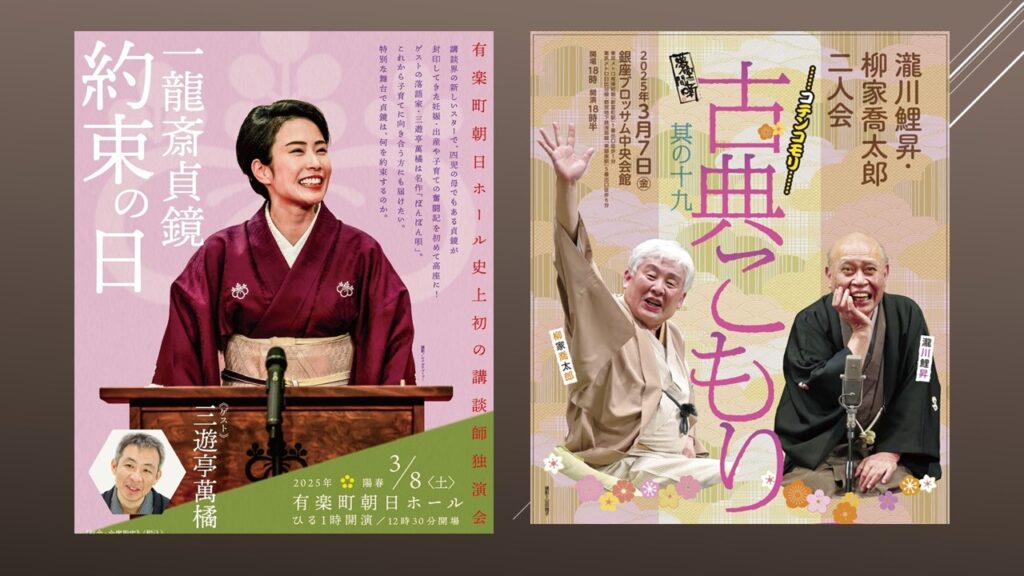

「古典こもり~瀧川鯉昇・柳家喬太郎二人会」に行きました。鯉昇師匠は「千早ふる」と「御神酒徳利」、喬太郎師匠は「オトミ酸」と「牡丹灯籠から本郷刀屋」だった。開口一番は入船亭扇兆さんで「元犬」だった。

鯉昇師匠の「千早ふる」はモンゴル編。竜田川は、ナイル川、チグリス・ユーフラテス川、インダス川ときて、川の名前と思うだろう?「力士の名前だ」というところからして、ワールドワイド。しかもモンゴル出身の力士という…。その竜田川が女を断って出世して、南千住のロシアンバーに行くが、チハヤニコマとカミヨスカヤの二人の女性にふられてしまうというのが可笑しい。

竜田川は相撲が嫌になって、故郷のモンゴルに帰り、稼業の豆腐屋を継ぐが、そこにウランバートルの味噌屋に嫁いだチハヤニコマがリーマンショックで食べるものにも困り、竜田川の豆腐屋を訪れ、卯の花を求めようとする。すると、その女がチハヤニコマだと気づいた竜田川は遺恨を晴らそうと、彼女をチョモランマの峰まで投げ飛ばしてしまう…。抱腹絶倒の改作である。

喬太郎師匠は鯉昇師匠に触発されたのか、♬お富さんの唄の新解釈の落語。久しぶりに聴いた。黒兵衛さんは荒神様の夏祭りが好きで毎年参加していたが、今年は体調がすぐれないので、参加しないし、神輿も担がないと言う。友人の源さんは「そんなこと言わないで神輿を担いでほしい」と誘うので、結局参加することに。

酒を飲んで盛り上がったが、やっぱり体調が良くないので、裏に回ると、地面にガーターベルトが落ちていた。そして、どこからか、「やめて!」「おら!ビシッ!」「もっと!」「ほれ!ビシッ!」という声と音が聞こえてくる。社務所に隠し扉があって、そこを開けると地下室につながっていた。そこでは神主と巫女さんが猥褻な秘密の宴会を開いているのだった。「楽しそう!仲間に入りたい!」と思っていると、その場に源さんもいた。

仲間になるための固めの盃を交わそうということになったが、黒兵衛の飲む盃にはオートミールの酸、オトミ酸という猛毒が混ぜてあって、黒兵衛はその場に倒れてしまった。だが、すぐに生き返った。その現場に岡っ引きがやって来て、「御用だ!」と源さんを捕らえようとする。源さんは夏の太陽がカーッと照り付ける炎天下、走って逃げた。そして、「ヤダな」と言った。

つまり。行きな!黒兵衛、神輿の待つに、あだなすガーターの荒い神、死んだはずだよオトミ酸、生きていたとはオッ、シャー、カーッ、サマーでも、知らぬ仏のオトミ酸、エッサオー、源ヤダな。あっぱれである。

「約束の日~一龍斎貞鏡独演会」に行きました。「約束の日」と「南部坂雪の別れ」の二席。ゲストは三遊亭萬橘師匠で「ぼんぼん唄」、開口一番は宝井小琴さんで「大久保彦左衛門 筍騒動」だった。

「約束の日」は貞鏡先生の半生を綴った新作講談。中学時代に拾った捨て猫に小村井チャーチルと名付けて可愛がったが、30歳のときに死んでしまった青春時代の思い出。そして、6歳年下の男性にプロポーズされて、結婚。相手は僧侶なので、お互いに仏道と芸道に励もうと誓ったが、子どもが生まれると炊事、洗濯、掃除、育児、それに講談という本分を全うするために奮闘、今もその奮闘は続くとした。なにせ、第5子を出産して2週間後にこうして高座にあがっている貞鏡先生のエネルギーに感服する。

「家事は分担しようね」と言っていた夫だったが、朝から晩まで4人の子どもを相手にてんてこまいしている妻に「俺だって手伝っている」と言った台詞が貞鏡先生の逆鱗に触れたという。貞鏡大噴火。思い切り夫にぶちまけた啖呵は男前の講談師一龍斎貞鏡そのもので、「どんなことがあっても、家庭と講談を両立させてやる!」という矜持が垣間見えた。

4年前に亡くなった父・八代目一龍斎貞山は2時間の高座を終えて倒れ、そのまま息を引き取った。そのとき、「靖世(貞鏡の本名)に会いたい」と最期まで言っていたと、霊安室で医師に聞かされたという。15年前に心筋梗塞で倒れ、「高座に上がることは命を削ることになる」と医師に言われても、高座に上がり続けた貞山先生は弟子入りした貞鏡に講談師としての背中を見せていたかったのだろう。

貞鏡先生は夫に「あなた、お坊さんなんだから、生き返らせて!」と無茶を言った。そのとき、夫は貞山先生の手を握り、「私がお義父さんの代わりをします」と言ったという。貞鏡先生は「父の武士のような心意気や芸を受け継ぎ、様々な困難を乗り越える」と天国に逝ってしまった父に誓った。そして、夫に対しても、これまでの減点方式から加点方式で良きパートナーになろうと思ったという。5児の親になり、しかも講談師として精進することは並大抵のことではないだろう。それをやり遂げようという心意気、そしてそれを支えようという夫の理解の深さに感銘を受けた。

「南部坂雪の別れ」はネタおろし。元禄15年12月14日、大石内蔵助は息子の主税を伴い、一日千秋の思いで待っていた瑤泉院を訪ねる。「本望を遂げる日は決まったか?」と討ち入りについて訊く瑤泉院に対し、大石は「見慣れぬ女中がいる、敵を欺くにはまず味方から」と思い、「本望とは?」としらばっくれる。「仇討本懐じゃ、殿の恨みを晴らすことじゃ」となおも訊く瑤泉院に、「その考えは毛頭ありません。江戸へ戻ったのは殿のご法要を執り行い、暇乞いをするためです。山科に永住し、百姓になります。思いもよらぬことです。元は殿の失態が招いたこと。仕損じたら、恥の上塗りになります」。

瑤泉院は「それが本心か?嘘、偽りではないのか?」と問うが、「私も武士。偽りは申しません。本心にございます」。「忘れもしない田村邸の庭先で殿が無念にも腹を切ったとき、遺言と辞世の句を大石殿に渡してくれ、余は無念じゃとおっしゃったことを忘れたか。この位牌に対し、申し訳ないとは思わないのか」と瑤泉院は迫るが、大石はいたって沈着冷静に「身の覚えのないことです」。すると、瑤泉院は「もう二度と会わない。さらばじゃ」と立ち去った。

戸田局が大石に再度訊く。「大石が廓遊びに興じているという噂を耳にします。それは深い計略があってのことでしょう?」。だが、大石はそれを否定する。吉田忠左衛門は蕎麦屋、堀部安兵衛は八百屋、奥田孫太夫は按摩になった。戸田局の兄の小野寺十内は幇間、弟の幸右衛門は車力になったと嘘を並べた。そして、東下りのときに詠んだ歌が書いてあると言って、巻物を渡して、雪の南部坂を主税を伴い去って行った。

戸田局は寝付かれない。ウトウトすると、襖が開き、巻物を盗む人影を見つけた。「曲者!」。投げ飛ばした相手は最近召し抱えた女中の紅梅だった。上杉家の間者だったのだ。袱紗包みの中の巻物を広げると、それは東下りの歌ではなく、討ち入り浪士の忠義の血判状だった。すぐさま、瑤泉院のところに持って行く。「大石は別れを告げに来たのか…心にもないことを言ったのは仇討を水の泡にしないためだったのか…許しくれますよう」。そう言って、瑤泉院は内匠頭の位牌の前に血判状を供え、討ち入りが成功することを祈った。

やがて、翌朝。足軽の寺坂吉右衛門は討ち入り成功を報告するために、瑤泉院のところにやって来た。そして、事の仔細を物語る…。心に沁みる見事な高座だった。