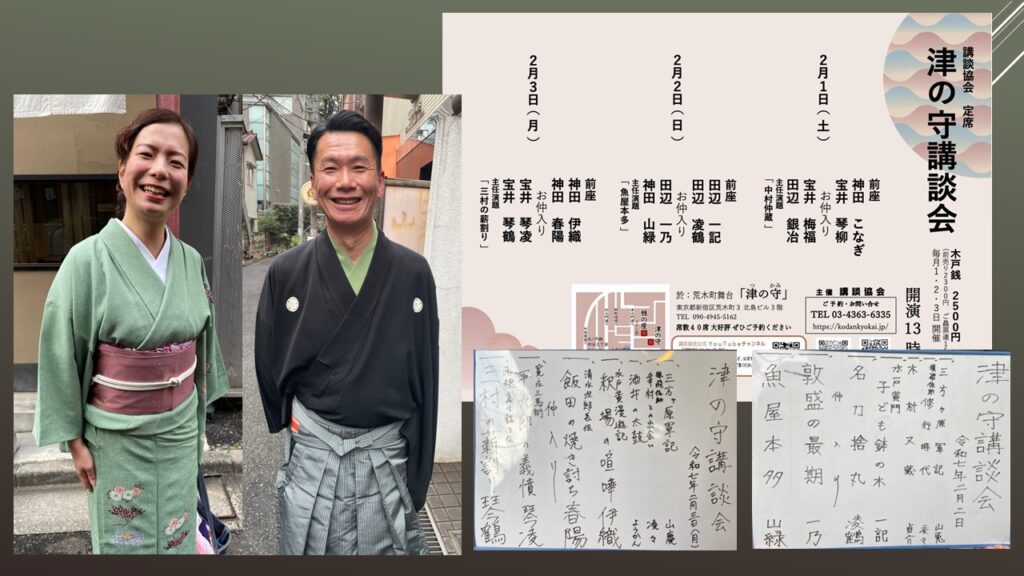

津の守講談会 神田山緑「魚屋本多」宝井琴鶴「三村の薪割り」

津の守講談会二月二日目に行きました。

「三方ヶ原軍記」神田山兎/「猿飛佐助 修業時代」田辺凌々/「木村又蔵 加藤清正との出会い」一龍斎貞介/「水戸黄門 子ども鉢の木」田辺一記/「名刀捨丸」田辺凌鶴/中入り/「敦盛の最期」田辺一乃/「魚屋本多」神田山緑

凌鶴先生の「名刀捨丸」。美濃村の百姓・治兵衛の二人の息子の対照的生き方と巡り合わせに思いを馳せる。兄の治太郎は道楽の末に家を出て行方不明、弟の治三郎は江戸の商家で真面目に奉公し、親孝行をするために故郷に戻る。

治三郎が三年の奉公で貯めた金30両に主人が20両を足して50両。これを故郷の父親に持参して、父親の借金の抵当になっている田畑を買い戻してあげようと考えて木曾の山中を歩き、美濃村に向かう。だが、その途中で山賊の捨丸に50両そっくり強奪されてしまう。奉公先の主人が授けた道中差まで奪われ、代りに錆びた安物と思われる刀を持たされる。

治三郎は仕方なく、江戸の奉公先へ戻って、主人に事情を話すと、その錆びた刀を見せろと言われる。これを刀屋の田中屋伊兵衛に見せると、研ぎ直した刀は「波平行安(なみのひらゆきやす)」という掘り出し物だった…。上杉の殿様がお買い上げになり、200両になった。治三郎はこれをもってもう一度、美濃村に帰るという。

治三郎のすごいところは、この後だ。自分は捨丸に50両奪われた、だが錆びた刀は200両の価値があるものだった、これは捨丸の利益だ、だから50両を引いた150両を捨丸に返すという理屈なのだ。普通では考えられない了見だ。実際、治三郎は捨丸の家を訪れる。

すると捨丸は中気で倒れ、寝たきりになっていると女房おぬいが言う。「召し捕りに来たのか」と訊く捨丸に経緯を話し、治三郎は150両を渡す。そして、「もう、悪事はやめろ」と諭す。捨丸の目から涙が零れた。そして、お互いの身の上を話しているうちに、捨丸が兄の治太郎だということが判る。治三郎は兄弟揃って、故郷の美濃村に帰り、親孝行しようと言う。だが、治太郎は「これまで悪事を重ねた報いで足腰の立たない身体になってしまった」と悔やむ。

翌朝、治三郎が起きると、治太郎は自殺していた。女房のおぬいは治太郎がこれまで殺してきた人たちの菩提を弔うために出家。治三郎は美濃村に帰り、親孝行を尽くし、大百姓になったという…。やるせない気持ちが残る読み物だ。

山緑先生の「魚屋本多」。魚屋の宗太郎が死んだ祖父から「お前の父親と会う手立て」と渡された水呑。それを本多隼人正の殿様が見付け、その水呑の曰く因縁を聞き出すと…。ドラマチックなストーリーが素敵だ。

三十三年前。徳川と太閤が戦ったとき、一人の徳川方の家来が負傷して民家に飛び込んできた。爺さんとその娘はその若い侍を手厚く看護してやった。と同時に、その娘はその侍と深い仲になった。侍は「もし子供が産まれたら、この水呑を手立てに頼ってくれ」と言って、去って行った。娘は男の子を産み落としたが、産後の肥立ちが悪く、身罷ってしまった。そのときに産まれたのが、私です。

爺さまは私が十七歳のとき、「この水呑を持って、江戸へ出て、親子再会を果たしてくれ」と言って死んでいった。それで、江戸の魚屋に奉公し、二十一歳のときに金物屋のお徳と夫婦になった。宗吉という息子も生まれた。一遍でいいから父親に会いたい。この水呑を見てくれたら、声を掛けてくれるのではないかと思い、腰にぶら下げているんです。これだけは差し上げるわけにはいかない。

すると、本多隼人正が打ち明ける。三十三年前の天正十二年、余は尾州小牧山で戦い、負傷した。そのときに爺さんに手当てをしてもらった。若気の至りで、娘とそういう仲になった。後の証しにと、水呑を渡した…。宗太郎が叫ぶ。「お父っつぁん!」。

本多隼人正は身分違いゆえ、こちらから名乗ることはできぬが、宗太郎が髷を結い、侍となって、本多宗太郎と名乗れば、倅として認めることができると言う。すると、宗太郎は自分はあくまで魚屋、十二歳になる息子の宗吉が「侍になる!」と言って剣術の稽古をしている、宗吉を侍にしてやってくれないかと懇願する。本多隼人正はこれを許し、「宗吉が成人になった暁には500石を遣わす」と約束した。そして、宗吉は侍となり、鯛が二匹逆立ちしている図柄を家紋として、誰言うとなく“魚屋本多”と呼ばれ、代々栄えたという。気持ちの良い読み物だ。

津の守講談会二月三日目に行きました。

「三方ヶ原軍記」神田山慶/「猿飛佐助 幸村との出会い」田辺凌々/「酒井の太鼓」神田ようかん/「水戸黄門漫遊記 釈場の喧嘩」神田伊織/「清水次郎長伝 飯田の焼き討ち」神田春陽/中入り/「寛永三馬術 平九郎の義憤」宝井琴凌/「赤穂義士伝 三村の薪割り」宝井琴鶴

春陽先生の「飯田の焼き討ち」。黒駒の勝蔵は信州飯田へ行って、地元の貸元である畑中の鉄五郎と鯛屋の鶴吉に世話になる。この二人にとって、目の上のたん瘤的存在が滑栗の初五郎でいつかとっちめたいと思っていた。そして、この初五郎が清水次郎長の身内であることを利用して、黒駒の勝蔵に殴り込みを唆した。勝蔵は大勢の子分を引き連れ、初五郎宅を襲うが、初五郎本人は留守だったにもかかわらず、初五郎の子分や女房子までも皆殺しにしてしまった。

悔しい思いをした初五郎は次郎長に仇討を願う。次郎長も心得て、まずは自分が出張るのではなく、名代を立てて、畑中の鉄五郎と鯛屋の鶴吉のところに行かせ、「勝蔵はどこにいるか」を尋ねて、向こうが殴ってきても殴られるだけで戻って来いと命じる。その後に、「よくも恥をかかせたな」と仕返しに行くという段取りを考えた。あくまでも、「初めは穏やかに」という次郎長の考えだった。

名代は大政、大瀬半五郎、増川仙右衛門、法印大五郎、小松村の七五郎の5人をトップに据えて、ほか12人。総勢17人が飯田に向かった。トップバッターの大野の鶴吉が畑中の鉄五郎の家を訪ね、黒駒の勝蔵の行方を尋ねるが当然「知らない」の返事。これで引き下がれば良かったのに、喧嘩早い桶屋の鬼吉がそれを押し戻し、「やっちまえ!」と攻め込んでしまう。さらに追いかけてきた残りの次郎長名代たちも喧嘩が始まったら、後には退けない。畑中の鉄五郎と鯛屋の鶴吉の身内を次々と斬り殺してしまい、挙句に火をつけて焼き討ちにしてしまった。

「穏やかに済ませて、戻って来い」という次郎長の命令に背いてしまった。どうしよう?大政以下17人は吉良の仁吉に口利きをしてもらおうと頼みに行く…。どうして次郎長の命を守れないのかなあ、任侠の男たちは一度頭に血がのぼったら、後先を考えずに行動してしまうのだねえ。この続きは4月の津の守講談会「春の春陽祭 清水次郎長伝 荒神山」と題して、春陽先生が「仁吉の離縁場」「荒神山の間違い」「仁吉の焼香場」と3日間連続で読む。楽しみだ。

琴鶴先生の「三村の薪割り」。素晴らしかった。赤穂浪士の三村次郎左衛門包常は薪割り屋の次郎兵衛に身をやつし、吉良邸の動向を探っている。本所緑町で名人と名高い刀研ぎ師、竹屋喜平次光信に気に入られ、毎日薪割りに通う間柄になった。

喜平次は次郎兵衛の言葉遣い、佇まい、そして刀に関する知識から、「この人は只者ではない」と思った。だが、いくら問うても、自分は奥州二本松の百姓だったと答えるだけ。「言わぬが花、聞かぬが花」とする二人の関係性も良い。

喜平次が看板を書いてくれる人を探している件。書家だと丸い文字で、刀研ぎの看板に似合わない、力強い、角ばった文字の書ける人はいないものか、と喜平次が言う。すると、次郎兵衛は「私は筆に覚えがある。書いてみたい」と進言する。実際に書かせてみると、「御刀研上処竹屋喜平次光信」と見事な筆致。喜平次は益々、この人は只者ではないと思う。

次郎兵衛が暫く姿を見せなくなった。その間に赤穂浪士の間で「討ち入りは極月十四日」と決まったのだった。そして、次郎兵衛は久しぶりに喜平次宅を立派な身なりで訪ねる。そして、実は自分は奥州二本松の丹羽家の家臣で、小松次郎左衛門という者であり、あらぬ疑いをかけられて浪々の身であったが、その疑いが晴れて、帰参が叶ったと打ち明け、詫びる。喜平次は「やはり、そうでしたか。私の目に狂いはなかった」と喜ぶ。

国許への土産話に「竹屋で磨いてもらった」と言いたいと、次郎左衛門は名刀・彦四郎貞宗を喜平次に渡す。研ぎ上がると、研ぎ料として15両を渡そうとするが、喜平次は「受け取っては名折れになる」とこれを拒む。すると、次郎左衛門は「明後年に江戸へ戻るまでにこれを研いでもらいたい」と言って、名刀・永正祐定を喜平次に預ける。次郎左衛門の心の中では、「主人に形見を渡したい」という想いがあった。

さらに素敵なのは、帰り際だ。庇の桑の腕木を見て、「桑は真金より堅いという。これを頂けませんか?」と次郎左衛門は言う。研いでもらった彦四郎貞宗の切れ味を試したいという意味だった。喜平次の許しを得ると、スパン!と鮮やかに斬り落とし、「この15両、庇の償い料として受け取ってください」。カッコイイ。

元禄15年12月15日の朝。喜平次は赤穂浪士の討ち入りの報を聞く。「武士たる者、そうでなければ」と思う。そして、浪士たちが引き揚げる様子を見に行くと、列の8人目に小松次郎左衛門と名乗っていた三村次郎左衛門がいた!驚いて、雪道に倒れ込んだほどだ。そこに、列を外れた三村が近寄る。

「御主人、先日が最後の別れと思ったが、またお会いできましたな」「もう、嘘ばっかり!」「討ち入りの同士の堅い決意ゆえ、家族にも伝えていなかったのです」「彦四郎貞宗の切れ味はいかがでしたか」「刃こぼれ一つしませんでした」「良かった。私は年は取っても、腕は衰えはしません」。そして、一緒に泉岳寺まで行き、そこで本当の最期の別れを惜しんだ。

喜平次は自宅に帰ると、永正祐定、斬り落とされた桑の腕木、15両の金子、そして書いてもらった看板を並べ、弟子達に「お前らは、三村様を“薪次郎”と呼んで馬鹿にしていた。だが、主君の仇を見事に討った立派な方だった。お詫びを申し上げろ」と叱った。

この噂は江戸中に広まり、拝見したいという武士が大勢訪れた。そして、加賀百万石の前田の殿様までもが見たいと言い、加賀藩お抱えの研ぎ師になったという…。赤穂義士の三村次郎左衛門と刀研ぎの名人の竹屋喜平次の素敵な友情物語であった。