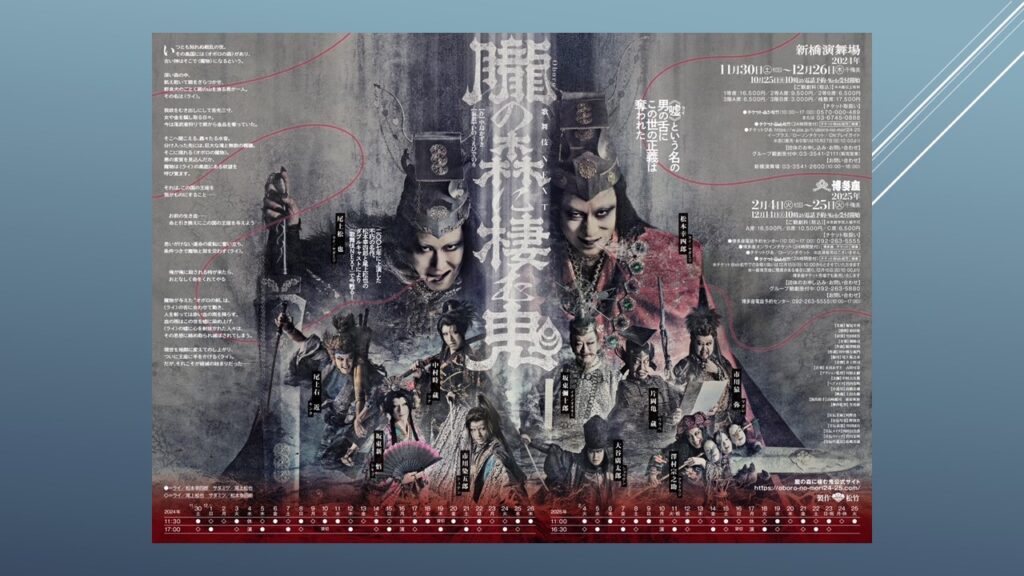

歌舞伎NEXT「朧の森に棲む鬼」

歌舞伎NEXT「朧の森に棲む鬼」を観ました。

歌舞伎NEXTシリーズ第2弾である。第1弾は2015年7月に上演された「阿弖流為」。劇団☆新感線が当時の市川染五郎(現・松本幸四郎)主演で2000年に「阿修羅城の瞳」を上演したのをきっかけに、いわゆる“新感染”と呼ばれる中島かずき作・いのうえひでのり演出の「いのうえ歌舞伎」に染五郎は何度も主演しているが、2002年上演の「アテルイ」を本物の歌舞伎とコラボレーションしたのが、この歌舞伎NEXTの始まりである。

2015年の「阿弖流為」のプログラムで、いのうえひでのりさんはこう書いている。

「大丈夫!歌舞伎俳優がやりゃあ、歌舞伎になるんだから!!やってみりゃいいんだよ!!」。勘三郎さんが仰った、自信に溢れた、そしてどこか優しいこの言葉が、僕を後押してくれた。

「いのうえさんは、歌舞伎の演出はやらないの?」。何かの飲み会で勘三郎さんにそう尋ねられたことがあった。“歌舞伎のスピリットをヘヴィメタルにのせて”とうそぶき、≪いのうえ歌舞伎≫をやり続けて数年。勘三郎さんも、そんな僕ら劇団☆新感線に興味を持たれていたのか、顔を合わせる度に、よく声を掛けて下さった。

串田さん演出のコクーン歌舞伎や平成中村座、野田さん演出の「研辰の討たれ」や「鼠小僧」、三谷さん演出のPARCO歌舞伎「決闘!高田馬場」、そして宮藤クンがやった「大江戸りびんぐでっど」。古典を新しく解釈したものから、アグレッシブな創作歌舞伎、そしてたまに観せて頂く歌舞伎座での古典の名作の数々。その歌舞伎という世界の「何でもありかよッ!」と突っ込みを入れたくなる振り幅の広さと、様々なチャレンジや試みを包み込んでしまう懐の深さ。そんな歌舞伎を羨ましくもあり、「僕もいつかはやってみたい」と思いつつも、「やっぱり自分なんかがやっちゃあいかんのじゃあないか?」と躊躇してしまう。やっぱり、≪いのうえ歌舞伎≫なんていう「なんちゃって」をやっているコンプレックスが、本物の歌舞伎なんて恐れ多くてと、二の足を踏ませる。

そんな僕に「グチャグチャ言ってねーで、ホラ!やってみな!」と軽く蹴りを入れてくれたのが冒頭の勘三郎さんの言葉だ。

そして今、稽古に入ってみて改めてその言葉の意味を実感している。本当に何でもアリだ。“歌舞伎の人たち”がやると歌舞伎になっている。凄い。面白い。少々のことでは揺るがない。400年の伝統を持つ歌舞伎という大先輩に胸を借りて遊ばせてもらっているような気分だ。(中略)

2002年の「アテルイ」は新感線の芝居そのものだったが、今回の「阿弖流為」は紛れもなく歌舞伎になっていると思う。以上、抜粋。

果たして、歌舞伎NEXT「阿弖流為」は大成功を収めた。いのうえひでのりさんと中島かずきさんはそのとき、すぐに「朧の森に棲む鬼」を歌舞伎NEXTでやりたいと考えた。「朧の森に棲む鬼」は2007年に劇団☆新感線で上演され、当時の市川染五郎を主演に迎え、「リチャード三世」や「マクベス」などをモチーフに、酒吞童子伝説を加えて構成した芝居で、新感線としてもかなりの自信作だったから、歌舞伎NEXTとして蘇らせたいと考えたのだろう。

今回のプログラムで中島かずきさんはこう書いている。

歌舞伎NEXT「阿弖流為」の初日が終わった時、「新しい何かが誕生した」と興奮を抑えきれなかった。今まで劇団☆新感線でやってきたことと長い歴史の培われてきた歌舞伎の手法、歌舞伎俳優の肉体がない交ぜになって化学反応が起きた。自分たちが作る作品が今までとは違うステージに上がった。そう思えたのだ。

今回だけで終わらせたくはない。次につなげたい。そして次に「歌舞伎NEXT」をやるなら「朧の森に棲む鬼」だ。それはいのうえひでのりや松本幸四郎さんとの共通認識だった。だが、途中新型コロナの流行などがあり、実現するまで思いのほか時間がかかってしまった。以上、抜粋。

そして、その思いは実に9年ぶりの歌舞伎NEXTとして結実した。今回、前回以上に古典歌舞伎の技法を取り入れようと意欲的になったそうだ。ひとつは音楽に竹本の義太夫を使ったことが挙げられる。新感線の疾走感のあるテンポや、あの圧力のあるエネルギーを落とすことなく、古典歌舞伎の音楽を混ぜられないか。試行錯誤したという。新感線の音楽と歌舞伎の竹本を順番に演奏するのではなく、ひとつにしたい。その上で「カッコイイじゃん」としたい。その思いは成功しているよう思った。

また、女方が演じることの醍醐味も感じた。ツナという戦場に立つ強い女性を演じた中村時蔵がインタビューで「劇団☆新感線では女優の方が演じた役ですが、“女性らしく”を意識せず、女方の表現でどこまでやれるか挑戦したい」と述べている。特にこの芝居ではどの女性の役も強い面と弱い面の両方を演じることが求められているので、歌舞伎俳優のキャスティングで構成する強みがあるように思った。

また、「附け」の重要性も忘れてはなるまい。劇団☆新感線の芝居では、立ち廻りのシーンは全て金属音のような音響効果によって表現しているが、歌舞伎NEXTでは古典歌舞伎同様、専門職の「附け」打ちの技術が最大限に発揮されている。新感線の舞台はチャンバラシーンが多いので、差別化が図られていると思った。

インタビューで松本幸四郎が「新感線の芝居の再放送では意味がない」と言っていたが、まさに中島かずきさんが言うように「化学反応によって、違うステージに上がった」舞台。客席は興奮のるつぼと化したのである。