落語わん丈 三遊亭わん丈「芝浜」、そして講談聖夜 田辺一邑「灯台守の娘 グレース・ダーリン」

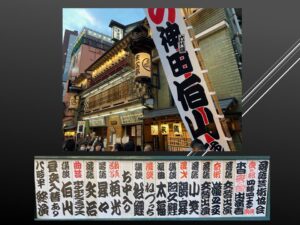

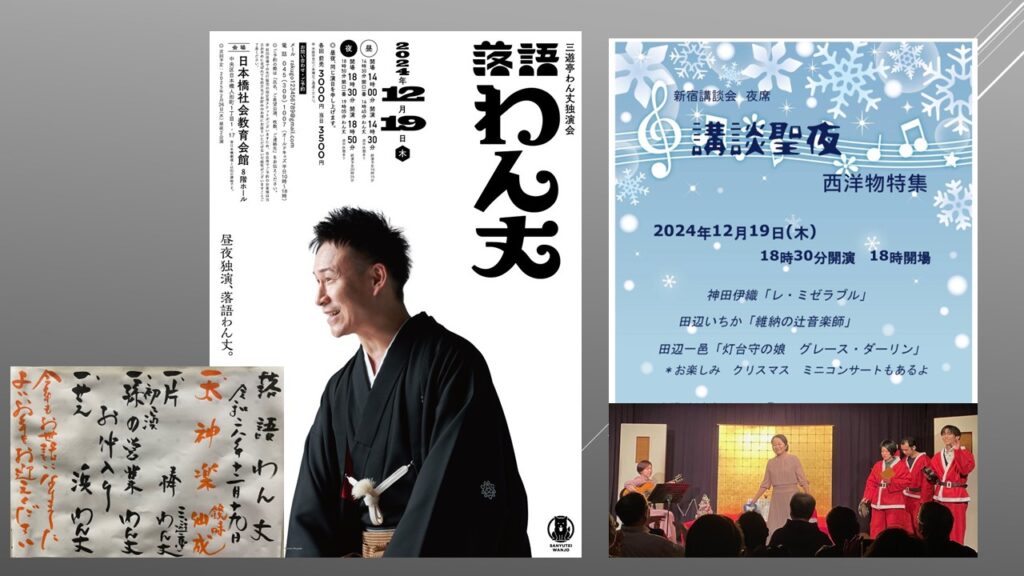

「落語わん丈~三遊亭わん丈独演会」に行きました。「片棒」「孫の営業」「芝浜」の三席。ゲストは太神楽曲芸の鏡味仙成さんだった。

「片棒」は改作と言ってもいい、わん丈師匠オリジナル演出満載。赤螺屋吝兵衛が自分が死んだら、どんな弔いを出すのか?を三人の息子に訊くのは同じだが、三人の答えが極めてユニークで面白い。

長男の金太郎は「まずは相続登記をしてください。遺言をすぐに書いてください」とまるで公証役場のような冷静な対応が可笑しい。次男の銀太郎は“豪華絢爛な弔い”を提案するが、会場は浅草演芸ホール、葬儀の様子は生配信。出棺のゲストはピエール瀧、遺影は父親が浴槽に札束に埋もれている写真、一人当たり5万円の弁松の弁当…。鉄三郎は日給千円で働く前座を使えばいいと提案、坊主頭だから僧侶は呼ばなくていい、お経は寿限無とたらちねの言い立てをやっていればいい。一番太鼓で出棺するという…。愉しい15分高座に仕上がっていた。

「孫の営業」は新作ネタおろし。「事始め」「師走」「太陽光発電」の三題噺で創作されたものだ。

大学を卒業したのに、あちこち転職して、ふらふらしていた孫がようやく太陽光発電の会社に就職して、喜んでいる90歳のおばあちゃん。でも、営業のノルマが厳しくて、年度末の目標に届かないと悩んでいる孫に、おばあちゃんは自分が契約してあげると言う。と言っても、家族の了解を得るのが難しく、屋根とかではなく、何とおばあちゃんの背中にソーラーパネルを設置することに。

おばあちゃんはひなたぼっこをしながら毎日2~3時間散歩する。すると、「スマホを充電させてください」と若い女性が声を掛けてきた。なぜ、そんな恰好をしているのか…それは孫の営業成績を上げるためだと答えると、その女性はおばあちゃんの姿を写真に撮り、SNSにあげることにする。「充電1回100円」という触れ込みがバズって、おばあちゃんのところに多くの若者が集まった。

「営業成績が1位になりそうだ」と孫が喜びを伝えに来た。おばあちゃんはきっかけを作ってくれた女性に対し、「この孫にビジネスのコツを教えてやってくれ…ついては孫と付き合ってくれないか」と頼むが…。わん丈師匠らしい構成、ディテール、ギャグの散りばめ方、そしてサゲ等、よく出来た新作だと思った。

「芝浜」。芝の浜で50両入った革財布を拾った魚熊が「運が向いてきた。これで面白おかしく暮らせる」と言ったのを聞いた女房の懸念。落とし主がいるものを使ってしまっていいものか…という躊躇いから、「私が預かるよ」と言って、酒を飲ませて寝かせてしまった機転が良い。

町内の連中に「めでたいことがあった」と大盤振る舞いした後、女房は意を決したように言う。「何かめでたいことでもあったの」「払いはどうするの」「芝の浜の50両?私は知らないよ」。そして、「夢でも見たんじゃないの。酒を飲み過ぎて頭がおかしくなったんじゃないの。どうするの!この払い」。

魚熊が頭を下げて「何とかしてくれないか」と頼むと、「酒、やめるかい?」。すると魚熊は「やめる。金輪際、飲まない。一生懸命に働くよ。誓う」。こうなれば、元々は腕の良い魚屋だから、お得意客はすぐに取り戻す。そればかりか、お得意がお得意を呼び、繁盛した。

3年後の大晦日。魚熊は言う。若い奴に言うんだ、遊びたいなら働けって。魚屋は良い商売だ。美味い魚を食わせて、お得意の喜ぶ顔を見ることができる。人間は働かなきゃいけないな。

この言葉を聞いて、女房は決心がついた。見てもらいたいものがあると言って、50両の入った革財布を出す。あれは夢じゃなかった、私が嘘をついた。半年で借金は返せた。一年で財布の落とし主も現れず、お下げ渡しになった。でも、すぐにこれを出したら、お前さんはまた元の飲んだくれに戻ってしまうのではないか。隠していた。いつ言おう、いつ言おうと悩んでいた。でも、お前さんが「人間は働かなきゃ駄目だ」と言ったのを聞いて、もう大丈夫だと思った。女房に嘘をつかれて、悔しいだろうね。ぶたれても構わない。ごめんなさい。

持つべきものは、しっかり者の女房だ。夫婦というのはこうあってほしい。そう思わずにいられない。良い高座だった。

新宿講談会「講談聖夜」に行きました。

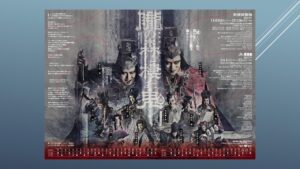

「坂本龍馬とおりょう」宝井琴人/「越ノ海勇蔵」田辺凌々/「一心太助 楓の皿」一龍斎貞太/「レ・ミゼラブル ジャン・ヴァルジャンの改心」神田伊織/ミニコンサート 田辺一邑ほか/中入り/「維納の辻音楽師」田辺いちか/「灯台守の娘 グレース・ダーリン」田辺一邑

伊織さんの「レ・ミゼラブル」。ジャン・ヴァルジャンはなぜ、19年もの間、徒刑場にいたのか。ジャン・ヴァルジャンは貧しい農村の生まれ、早くに両親と死に別れ、姉が母親代りとなって育ててくれた。姉の夫が早死にしてしまうと、今度はジャンが7人の父親代りになって一生懸命に働いた。だが、飢えに負け、一斤のパンをパン屋から盗んだ窃盗の罪で5年の服役に。そこから抜けようと脱獄を繰り返しているうちに罪が重くなり、都合19年、徒刑囚として牢に入れられていた。27歳から46歳という人生の充実期を徒刑場で過ごしたのは辛い。

服役を終えて、ディーニュという町に辿り着くも、徒刑囚だった過去が原因で金は持っていても、宿屋の主人には「泊めることができない」と断られ、町を歩いていても人々が後ろ指を指して悪い噂をしているのがやるせない。前科者という看板は取り外したくても、なかなか取り外せないものだ。世間の風は冷たい。

それを救ったのが大聖堂のミリュエル司教だ。司教はジャン・ヴァルジャンを温かく迎い入れ、食事の支度、寝床の準備までしてくれた。そして、自分を“どうしようもない男”だと言っては駄目だと諭す。ここは苦しみ、飢え、渇きを覚えて救いを求める人のための家なのですと言った。

それなのに、である。ジャン・ヴァルジャンは食事のときに目にした6組の銀製の美しい食器を思い出し、「あれを売れば、200フランにはなる。俺が19年間徒刑場で働いた稼ぎの2倍だ」と思ってしまう。果たして、ジャン・ヴァルジャンはその食器を盗んで逃げてしまった。女中が「食器が盗まれた」と騒ぐ。すると司教は「あの食器はそもそも我々の食器なのか。貧しい人たちのものではないか」と女中を諫める。

憲兵が「窃盗犯を捕まえた」と言って、ジャン・ヴァルジャンを連れて司教の家にやって来た。司教は「それは私が与えたものです。誤解です」と憲兵に告げ、ジャンには「またあなたに会えて嬉しいです。この銀製の蝋燭立ても差し上げたい」と言う。ジャンは放免された。「忘れてはなりませんよ。あなたが正直な人間に生まれ変わった証です」と司教は言った。

ジャン・ヴァルジャンは怒り、屈辱、困惑…様々な感情が渦巻いた。そして、ディーニュの町を去った。一人の少年が一枚の銀貨を手に歌いながら歩いてきた。その銀貨は少年の手を滑り落ち、ジャンの足元に転がった。ジャンは銀貨の上に足を乗せる。少年は「僕はプチ・ジェルベ。泥棒はよしておくれ」とジャンに向かって言う。だが、ジャンは足を上げようとしない。少年は諦めて去ってしまった。

ジャン・ヴァルジャンは茫然とし、やがて身震いをして、足元の銀貨に気づく。そして、「プチ・ジェルベー!」と少年の名を叫んで追い掛けた。だが、少年は見つからなかった。ジャン・ヴァルジャンは「俺は惨めな奴だ」と呟く。フランス語で「レ・ミゼラブル」。この後、ジャン・ヴァルジャンは別人として生まれ変わる…。伊織さんが10数話の講談にしようとしている「レ・ミゼラブル」、その発端に触れ、惹き込まれた。

一邑先生の「灯台守の娘」。イギリスの北海に浮かぶロングストーン島が舞台だ。灯台守のウイリアム・ダーリンと妻、それに十四になる娘のグレースの三人しか、この島には暮らしていない。ある日、ウイリアムは風邪をひいた妻トーマシューの薬を買うために手漕ぎボートで町へ出る。

グレースが食事の用意をして、母と二人で食べた頃、大粒の雨が降り出した。この悪天候だと、お父様は船が出せずに帰って来られないかもしれないと思った。案の定、日が暮れても嵐のような天気。ウイリアムは船人の命のためにも灯台に火を点けなければいけない、灯台は船人の命の綱…という使命感に駆られ、島に帰る船を出そうとするが、船宿の主人は「お前さんの命が危険だ」と止め、押し問答する。

娘のグレースはそんな父の思いを判っているから、自分が火を点けようとランプ室に入る。背が足りないので、古椅子に乗り、背伸びをして、ようやく火を点すことができた。ウイリアムが必死に船を出そうとしていると、島の灯台に火が点いたことに気づく。「グレース、でかしたぞ」。ウイリアムは喜んだ。

8年後。グレースは22歳になっていた。定期船フォーカーシャー号がキングストーン港を出て、スコットランドへ向かう途中、大変な時化(しけ)に遭う。ボイラー室に大量の水が入り、エンジンが停止。帆を張ったが、帆柱が折れてしまった。船は暗礁に乗り上げ、真っ二つに割れ、海に沈んだ。生き残ったのはたったの9人、岩にしがみついて「助けてくれ」と叫ぶ。

ロングストーン島の灯台にいるウイリアムとグレースは「大きな音がした」と、この異変に気づく。望遠鏡で見ると、半マイル先のハーカーロックの上で手を振っている人の姿が!難破船の残骸も見える。グレースは「私一人でも助けに行く」と言うので、「俺も同じ気持ちだ」とウイリアムが応えて、父娘の二人は手漕ぎ船を出して、生存者の救出に向かった。

全長6メートルのボートは一進一退を繰り返し、波に飲まれそうになるが、少しずつ前へ進む。二人はずぶ濡れになり、疲労困憊だったが、「ここだぁー!」という生存者の声を聞き、「近いぞ。もう少しだ」と岩へ向かう。そして、ハーカーロックに船を着けることができた。グレースは自分の身体に縄を括りつけ、岩の上へ。「大丈夫ですよ。安心してください」。縄に生存者を繋いで、船に乗せる。ウイリアムとグレースのほか、生存者も手漕ぎを手伝い、船は灯台へと到着。無事に生存者全員を救出することに成功した。

この人命救助のことは新聞で大きく取り上げられ、グレースの名はイギリス中に知れ渡った。イギリス王室もこれを讃え、表彰。ロングストーン島の名は一躍、全英に知れることとなり、多くの観光客が押し寄せた。と同時に、グレースの平穏な日常生活は失われてしまった。

グレースは26歳で肺炎で死去。右手にオールを持ったグレースの像が立っている。そして、そこには「船人よ、安らかなれ」という文字が刻まれているという…。灯台守の娘という誇りをもって勇敢に海と戦った女性の素敵な物語だった。