三三と若手、そして落語教育委員会

らくごカフェの「三三と若手」に行きました。柳家三三師匠が「廿四孝」、古今亭始さんが「首ったけ」、金原亭馬治師匠が「景清」だった。

始さんの「首ったけ」。今秋に真打に昇進して古今亭伝輔を名乗るが、弾けるような勢いを高座に感じた。辰公と若い衆の子どもの喧嘩のようなやりとり、「賑やかなお客様が不可欠で」に「尻に深いも浅いもあるか!」、「すべからく吉原というものは」に「可楽も写楽もあるか!」。これに紅梅花魁も若い衆に加勢し、「腐っても客」とか、「寺で寝ろ!…まるで相撲の巡業みたい」とか、売り言葉に買い言葉の愉しさがあった。

馬治師匠の「景清」。石田の旦那が盲目になってしまった定次郎に対し、「お前の親父は木彫り職人として名人だったが、お前もその才能があると思っていたのに。これが自分が彫ったものだと胸を張れる仕事をしてみようと思わないのか」と励まし、赤坂円通寺の日朝様が駄目でも、上野清水の観音様に百日の日参を勧めるところ、愛情を感じる。

百日日参しても目が明かなかったとき、定次郎が「賽銭泥棒!詐欺師!盗人!」と観音様に向かって罵る気持ちも判る。母親が「きょうは満願だね」と夜なべして縫った縞の着物を着せて息子を送り出し、赤飯を炊いて待っているかと思うと、さぞ悔しかろうと思う。それが雷を浴びたのをきっかけに目が明き、「綺麗な月だ。月だ!月だ!」と歓喜するところ、良かったねと声を掛けてあげたい。

三三師匠の「廿四孝」。唐土の婆は食らい意地が張っている、貧乏と婆と親孝行は繋がっていると八五郎が解釈するのがとても可笑しい。「貧乏、大尽、大大尽」のリズムで「貧乏、婆、親孝行」と口ずさむと、癖になりそう。

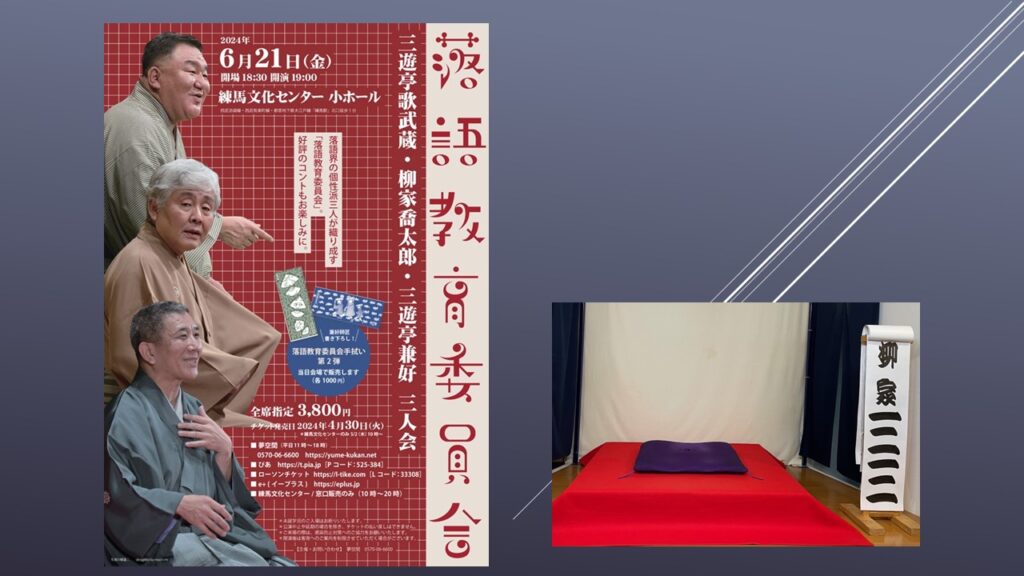

夜は練馬に移動して、「落語教育委員会」に行きました。三遊亭兼好師匠が「おごろもち盗人」、柳家喬太郎師匠が「品川心中」、三遊亭歌武蔵師匠が「稲川」だった。開口一番は古今亭菊正さんで「金明竹」、オープニングコントは新婚さん、いらっしゃい!編だった。

兼好師匠の「おごろもち盗人」。「もぐら泥」だ。勘定が合わないと亭主が算盤をパチパチ弾きながら、女房に何か買ってないか?と詰問すると、足袋を…長襦袢を…着物を…と次々と亭主の知らない、帳面に載っていない出費が出てくるところが面白かった。

歌武蔵師匠の「稲川」。大坂から出てきて連勝を続けるが、なかなか人気が出ない力士の稲川。陰ながら応援している河岸の若い衆が乞食に身をやつし、稲川の了見を確かめる…そして、この力士は心技体が揃っていると判ると河岸の連中が大勢で酒やご馳走を持って祝いにやってくる。河岸の若い衆の心意気が素敵である。

喬太郎師匠の「品川心中」。移り替えができずに板頭のメンツが立たず、いっそ死んでしまおう、だが独りで死ぬのは悔しい、男と心中して浮名を流そうと考えるお染は短絡だし、それ以上に身勝手だ。この話についつい乗ってしまう貸本屋の金造はお人好しというか、軽薄というか…。案の定、お染に裏切られて何とも情けない。それだけに、この後に仲間と仕返しをする後半部分を聴きたいといつも思うのだが、今回も叶わず。

金造が品川の海から這い上がってきて、兄貴分のところに行くと、博奕をやっていて、見廻りの役人が手入れに来たと勘違いする件。羽目板を踏み外して糠味噌桶に足を突っ込み、金玉を落としたと大事に握っていたら、それは茄子の古漬けだったとか。博奕がばれてはいけないと賽子を二つ呑み込んで息が出来なくなって、背中を叩いてもらうと口から賽子が一個ずつ飛び出してくるとか。そういう間抜けな場面がとても愉しく活写されているのが良いなあ。