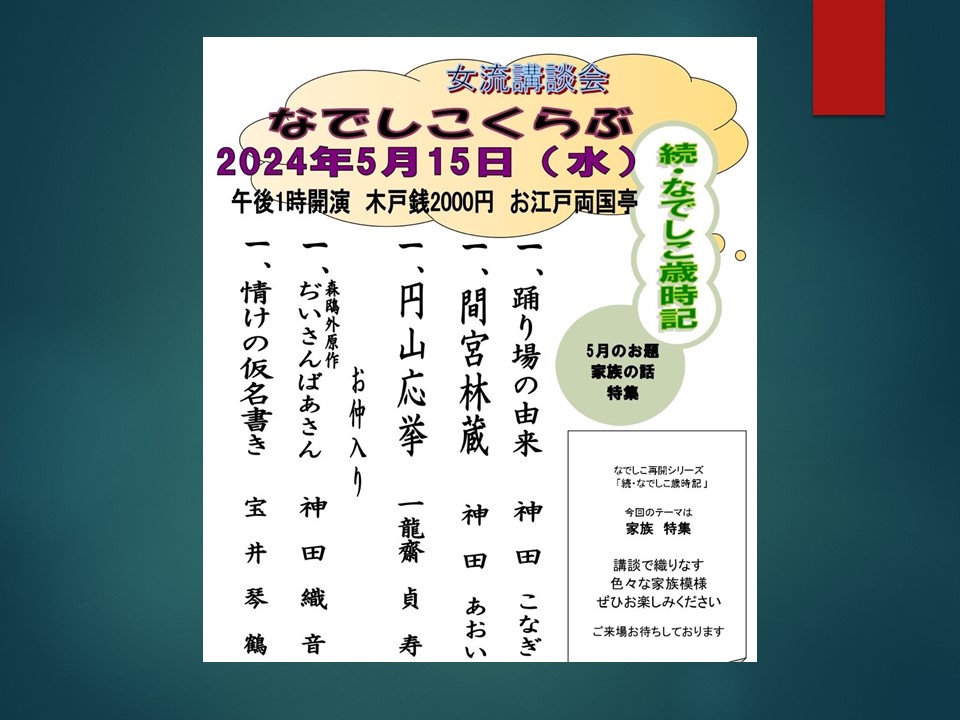

女流講談会 なでしこくらぶ 宝井琴鶴「情けの仮名書き」

女流講談会「なでしこくらぶ」に行きました。

「踊り場の由来」神田こなぎ/「間宮林蔵」神田あおい/「円山応挙」一龍斎貞寿/中入り/「ぢいさんばあさん」神田織音/「情けの仮名書き」宝井琴鶴

貞寿先生の「円山応挙」。応挙が修業時代に長崎の巴楼で出会った紫花魁、その哀れな境遇を知り、力になってあげたいと思う気持ちが素晴らしい。かつては売れっ子だった紫だが、病に罹り痩せ細ってしまい、行燈部屋に閉じ込められているという、巴楼主人の酷い仕打ちに腹が立つ。応挙が素性を訊くと、大坂天満天神で6歳のときに人さらいにさらわれ、それ以来両親とは会っていない、手掛かりは持たされた唐錦の布で出来た匂い袋…。応挙は全国各地を廻っているので、その両親を探すことができるかもしれないと、紫の姿の下絵を描いた。

再び応挙が巴楼を訪ねると、紫は亡くなったという。無縁仏になっていた紫に対し、応挙は石塔を建ててあげて、永代供養できるようにするところも素晴らしい。応挙が京に帰り、馴染みの居酒屋の甚兵衛おなかの夫婦に会うのも何かの巡り合わせだろう。他人の借金の請け判を押したばっかりに夜逃げをしようと考えていた夫婦に、応挙は「福の神を描いてあげよう」と言って、紫花魁の下絵を元にした幽霊画を贈ると、初めは縁起でもないと言われたが、なぜかこの幽霊画が評判を呼び、居酒屋は大繫盛して借金を返すどころか、養子を迎えて楽隠居の身になった…。

暫くして、応挙が「あの絵の続きだ」と持ってきたのは、綺麗な花魁の姿。長崎で紫に出会ったときに夢に出た“売れっ子時代の紫花魁”である。甚兵衛夫婦は御礼として、先祖から伝わる唐錦の陣羽織を渡す。すると、この陣羽織に小さな破れ目があって、それが紫花魁から手掛かりとして渡された匂い袋の柄とピタリと合ったのだ!実は甚兵衛夫婦にはおみつという娘がいたが、6歳のときに天満天神で人さらいに遭い、生き別れていたという。応挙が言う。「死んだら終わりじゃないんだね。おみつの二親に会いたいという気持ちが通じて、こうして店を救ったのだ」。応挙は自分の手柄とせず、紫花魁ことおみつの親を思う子の気持ちを讃えたのが素晴らしいと思った。

織音先生の「ぢいさんばあさん」。森鷗外原作。美濃部伊織と妻るんの夫婦愛の素晴らしさが心に響く。伊織が弟の七五郎の代わりに松平石見守に同行して、京都二条に行ったのがそもそもの始まりだ。るんは身籠っていて、出産を楽しみにしていたが、「男子出生」の報せも書面で知る。息子を平内と名付けた。

伊織が刀剣商から所望の刀が入ったと聞かされ、見てみると喉から手が出る代物、150両を130両まで値切ったが、手持ちには100両しかない。伊織は下嶋に30両を工面して貰って、購入することができた。嬉しい伊織は親しい友人を料亭に招き、月見を兼ねて、その刀を披露する場をもうけた。そこへ、下嶋が現れた。自分が宴席に招かれなかったことに腹が立ったのだろうか、伊織に罵詈雑言を吐く。激高した伊織は下嶋に斬りかかる。柳原小兵衛が後ろから抱きかかえて止めたが、運の悪いことに下嶋の額に傷がつき、それが元で死んでしまった。

伊織は越前丸岡に流刑。るんと息子の平内は笠原家に引き取られた。やがて、平内は5歳のときに疱瘡に罹り、逝去。るんは松平筑前守の黒田家に屋敷奉公することにした。真面目な働きぶりが評価され、四代、31年にわたって勤め、表使格にまでなった。終身二人扶持である。そして、故郷の安房に帰った。

伊織がるんと別れて37年が経っていた。伊織は流刑赦免となり、江戸麻布の宮重家に戻る。70歳を超えた隠居の身である。そこに品の良い老女が現れた。同じく70歳位である。二人は言葉を交わす。「これは」「これは」「るんか?」「るんにございます」。後は言葉にならない。37年の歳月が埋まった瞬間だ。仲の良さは結婚した当時と変わらない。息子の菩提を弔い、お互いを思い合う。運命の悪戯で離れ離れになっていたが、二人はその間もずっと愛し合っていた、そしてこれからも永遠に愛し合うだろう。素敵な夫婦の形を見た。

琴鶴先生の「情けの仮名書き」。黒井しげのの、「自分に学が無くても、この息子を女手一つで、立派な人間に育てる」という意気の素晴らしさを感じた。しげのは二十歳のときに源三郎という男を婿に迎え、信蔵という息子を生んだが、信蔵が3歳のときに、源三郎は風邪が元で亡くなってしまった。しかし、しげのは信蔵にしっかりと学問を修めさせたいと考えた。

7歳のとき、儒学者の粕谷一紀先生の許で2年間学ばせる。信蔵が帰宅しても、しげのの前できょう学んだことを全て復習させる徹底した指導をおこなった。そして、信蔵は興譲館に入学し、13年間学び、卒業。米沢藩の藩校の教授に就任した。そのとき、27歳である。

あるとき、信蔵は自宅の障子の繕いに貼られていた反故紙に目がいく。そこに論語など文章が書かれているのだ。それも全て仮名書きである。不思議に思った信蔵は母のしげのに訊ねる。しげのは一呼吸置いて、信蔵に真相を明かす。信蔵が粕谷先生のところに学びに行っていたとき、実は自分も窓外から粕谷先生の講義を聴いていた。そして、先生の言うことを一字一句漏らさぬように必死で書き留めていたという。しかも、自分は無学で、仮名しか知らないから、仮名書きで書いていたというのだ。そうすることで、信蔵が帰宅後に復習する際に、母親としてちゃんと指導できるように備えていたのだという。

そのことが報われ、お前は立派な先生に出世した…と涙を流すしげの。これを聞いて、信蔵は残された反故紙を貰い、孫子の代まで伝えたいと感謝した。やがて、信蔵は米沢藩の町奉行にまで出世する。親思う心にまさる親心…素敵な親子の物語であった。