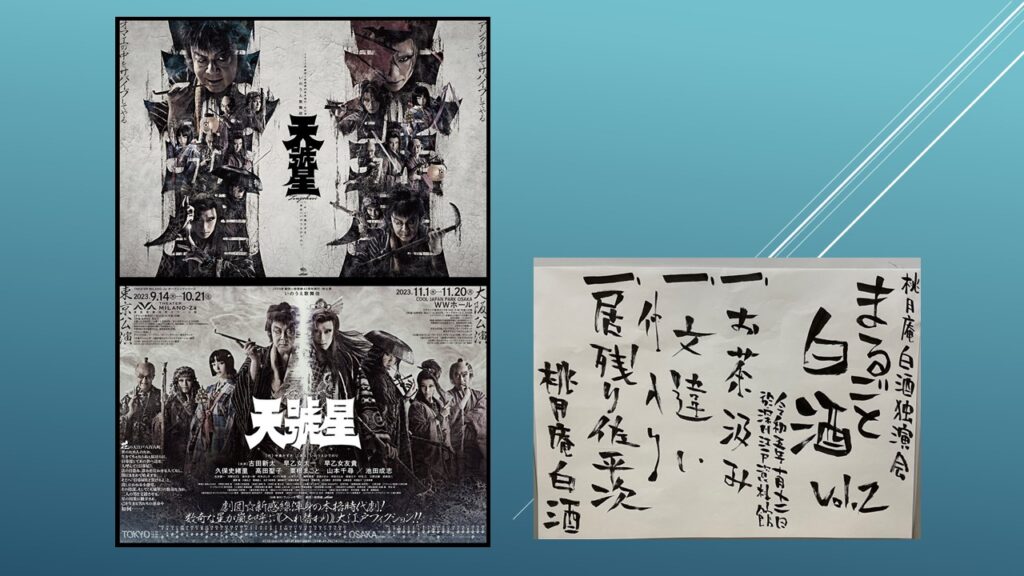

劇団☆新感線「天號星」、そしてまるごと白酒。

パブリックビューイングで劇団☆新感線43周年興行・秋公演「天號星」を観ました。先月14日からスタートしたこの興行、今月4日のチケットを持っていたのだが、何とその日から「舞台関係者に体調不良が出たため」公演が中止され観ることが出来なかった。そして、一週間後の11日に公演は再開した。この日、全国の映画館でパブリックビューイングが実施され、僕はTOHOシネマズ池袋で観ることが出来た。

新感線と言えばチャンバラは代名詞のようなものだが、今回は「チャンバラが物語を転がし、チャンバラがキャラクターを踊らせる」チャンバラをメインに据えた芝居だ、と演出のいのうえひでのり氏がプログラムで力説している。

僕と同世代(いのうえ氏は1960年生まれ)だと思われる昭和世代のお客様はウンウンと頷かれると思うが、僕らはずっと時代劇に洗脳されてきた。毎週のようにゴールデンタイムには、定番からエキセントリックなものまで。本格的なものもあれば実験的と呼べるものもあり、本当に多種多様な時代劇がお茶の間に流れていた。そして学校から帰宅する放課後(16~17時頃)には、これまたいろいろなタイプの時代劇がガンガン再放送されていた。それをおやつなどを貪りながらボーッと観て晩御飯までの時間を潰していたのである。ああ、なんと至福な時間。

そう、僕ら昭和世代のテレビっ子にはDNAレベルで時代劇の要素が刷り込まれていると言っても過言ではない。時代劇はフリーダムだ。時代劇はファンタジーだ。(中略)中島くん(作者の中島かずき氏)から「今回はちょっと池波テイストで、入れ替わりの話をやろうと思うんだよね」と、プロットを聞かされた。(中略)「よーし!がっつり、正攻法の時代劇を作るぞ!」。そして、稽古が始まった。闇の仕掛人たち、暗躍する悪代官と悪事を画策する悪徳商人。確かに時代劇のセオリー、定番シチュエーションが詰まった作品になっている。古田(新太)が言う。「これは池波云々というより、ハッキリ言って、“必殺”ですね、しかもTVシリーズの!」。そう、「天號星」は実に中島くんの“必殺”オタク愛にあふれた“ホン”になっていた。以上、抜粋。

作者である中島かずき氏は、この“必殺”テイストを下敷きに筆を進めた。プログラムにこう寄せている。

弱気で人を殺したこともない古田(新太)をつけ狙う残忍な殺し屋(早乙女)太一。それが殺そうとした瞬間、人格が入れ替わる。狙われる側の意識を持った太一が、やむを得ず戦いに巻き込まれる。また狙った方の意識を持つ古田もまた、歳を取った身体に閉口しながらも新たな欲を抱く。

こうすれば「初めて人を殺してしまい動揺する」という芝居も、太一くんに書ける。それは今まで書いたことのない芝居だ。

弱気な人間がなぜ狙わなければならないのか、また入れ替わったあとその立場を利用出来た方がいい等々の都合を考えて、古田くんの役は「表面上は殺し屋の元締めだが、実は傀儡。本人は気弱な男」という設定にした。以上、抜粋。

芝居の中で、古田新太演じる藤壺屋半兵衛と、早乙女太一演じる宵闇銀次の人格が“天號星”のお告げ?によって、何度か入れ替わり、観ている側も「あれ?今度はどっちだっけ?」と確認しながら、お互いのチャンバラを愉しむ体裁になっていて、飽きさせることがない。これに早乙女友貴演じる人斬り朝吉が絡んでくるから油断ならない。

また、乃木坂46の久保史緒里が神降ろしのみさきで、可憐な存在感を示し、世界ジュニア武術選手権で優勝実績のある山本千尋が早風のいぶきで、鮮やかな殺陣で魅せた。

冒頭のいのうえひでのり氏の述懐に戻るが、フジテレビの「木枯し紋次郎」に対抗して、朝日放送が1972年、池波正太郎「仕掛人・藤枝梅安」を原作にスタートさせた「必殺仕掛人」へのオマージュ満載。これぞ、チャンバラ!という舞台を満喫した。

「まるごと白酒。~桃月庵白酒独演会」に行きました。「お茶汲み」「文違い」「居残り佐平次」の三席。すべて廓噺(舞台は吉原、新宿、品川と違う)で、しかも騙す噺という…白酒師匠が狙ったのだろう、拍手喝采の並びである。

廓は男と女が騙し、騙されの虚構の世界だ。それを判った上で愉しむというのが、江戸の男たちの粋だったと思う。「お茶汲み」では女郎に騙されたふりをして、たっぷりといい思いをした男の自慢話を聞いた別の男が、同様の手口でその女郎にいい思いをさせて貰おうと考えたが…そうは問屋が卸さないという噺だ。若干変則ではあるが、落語によくあるオウム返しで、人間の愚を笑う。

「文違い」は、女郎お杉をめぐって半七、角造、芳次郎の三人の男が立場を代えて騙したり、騙されたり。唯一お杉を騙す側の芳次郎も実は手紙の主である小筆という女に騙されているのかもしれない…という余韻を残すのがいい。お互いに騙された形のお杉と半七がギャーギャーと言い争いをする可笑しさは格別で、「男の目が悪いそうじゃないか!」「それが悪くも何ともなかったんだよう!」。その脇で同じく騙された角造がまだ騙されたことにも気づかず、自分が色男だと思っているという…、それが一番幸せなのかもしれない。

「居残り佐平次」の“騙す”はちょっと規格外だ。無銭飲食以上の犯罪だ。だけれども、この噺が落語として成立して、笑っていられるというのも、大概は廓で騙されるのが常の男性客が、廓で働く女郎や若い衆に上手に取り込み、逆に騙してしまうという痛快さがあるからだろう。しかも、佐平次は計画犯罪。普段から金をむしり取られている店から金を騙し取るという逆転現象は、大衆からヤンヤの喝采を受け、支持されたのだろう。