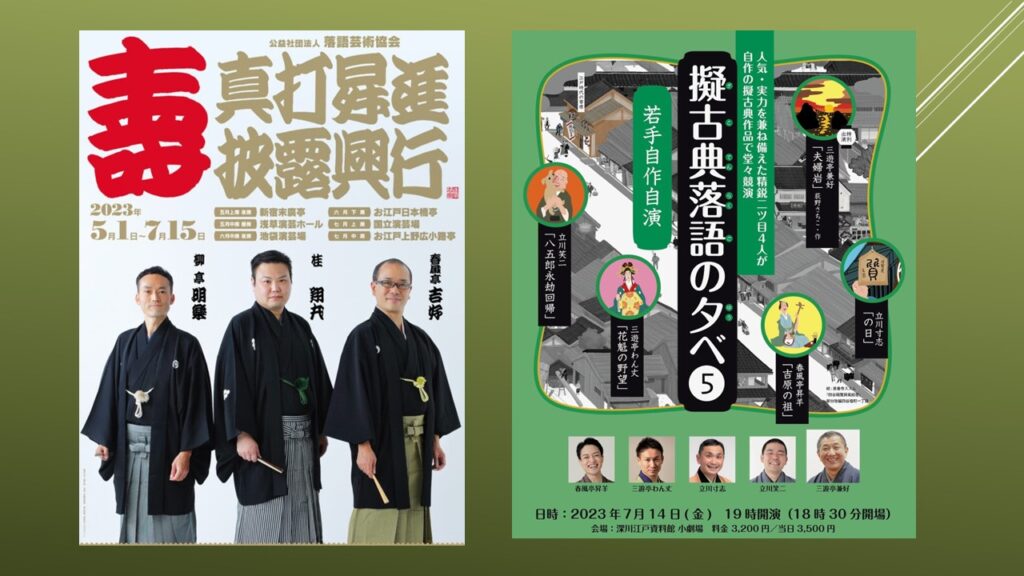

桂翔丸・春風亭吉好・柳亭明楽 真打昇進披露興行、そして擬古典落語の夕べ

お江戸上野広小路亭で、「桂翔丸・春風亭吉好・柳亭明楽 真打昇進披露興行」を観ました。5月1日に新宿末廣亭でスタートした披露目も、都内の興行は明日15日をもってお開きである。11日~13日は1人ずつの単独の披露目だったが、きょう14日と明日千穐楽は3人が揃っての出演。口上は物理的な問題だろうが、3人が真ん中に並ぶと、あとは上手に遊吉師匠、下手に司会の小痴楽師匠が並んでいっぱい、いっぱい。少々寂しい口上となった。

「しの字嫌い」桂伸ぴん/「はじめてのはんこう」桂笹丸/「英会話」&奴さん姐さん 古今亭今いち/バイオリン漫談 マグナム小林/「武助馬」雷門小助六/「悋気の独楽」三遊亭遊雀/漫才 おせつときょうた/「化け物使い」三遊亭遊吉/中入り/口上/「悋気の幽霊」桂翔丸/「AIの形」春風亭吉好/「提灯屋」柳亭小痴楽/奇術 マジックジェミー/「三方一両損」柳亭明楽

翔丸師匠、古い小噺を発掘し、それを基に創作した落語。以前にこのスタイルの「蛤政談」を聴いたことがあったが、こういうユニークな取り組みに好感を持った。焼き餅妬きのお市さんは亭主から「後添えは持たない」という約束をしてもらい、そのまま亡くなったが…。あの世に後から来た熊さんから「お前の亭主は半月後には女郎をおかみさんに持った」という情報を得る。

怒ったお市さんは幽霊に化けて出てやる!と意気込んだが、閻魔様から許可をもらわなければいけないという。閻魔様によれば、「亭主は毒を盛ってお市を殺した」ことが判っていて、幽霊になる資格はあるが、器量が悪いので幽霊にはなれないと言う。だが、化け物にはなれると言われ、二口女(ふたくちおんな)になって亭主を襲うことに…。面白かった。

吉好師匠、AIの進化を男女関係に絡ませた新作落語。タカシがアップルストアでSiriのことを「カワイイじゃん!」と言ったことがきっかけで、天国のスティーブ・ジョブスによって人間の女の子シオリがタカシと交際することになったが…。タカシを騙し続けることに居たたまれなくなったシオリは、本当のことを打ち明ける。そして、シオリは元のiPhoneに戻ってしまった。

充電の切れたiPhoneはSiriフェチの男に持ち去られ、「幸せにしてやる」と次々と検索をかけられ、シオリは望まない関係を持たされそうに…。そこにロボットになったタカシが救出に現れ、シオリに改めて「付き合ってくれ」と告白する…。ヲタク落語を得意とする吉好師匠だが、守備範囲を広げたこの新作落語に無限に広がる可能性を見たような気がする。

明楽師匠、古典で勝負する決意を感じる。大工の吉五郎と左官の金太郎の二人の江戸っ子の意地の張り合い、宵越しの銭は持たない、喧嘩っ早い気性が身上の噺だから、もっと江戸っ子らしい口調を身に付けると良いと思った。最後の大岡越前守の裁きで、吉五郎と金太郎が「なぜ1両加えたんですか?3両を3人で1両ずつ分ければ良かったのでは?」と指摘するところ、なかなか鋭くて膝を打った。

夜は清澄白河に移動して、「擬古典落語の夕べ」に行きました。今回は“若手自作自演”と銘打って、ゲストの兼好師匠以外は自分で創作した擬古典落語を演じた。

立川寸志「の日」

伊勢屋創業90周年を控え、「伊勢屋の日」を制定してほしいと旦那から命じられた番頭の苦悩。創業開始日が明確でないために、語呂合わせで決めることになったが…。7月8日は質屋(シチ・ヤ)の日、7月7日は妥協(ナーナー)の日、7月12日はナイフ(ナ・イ・フ)の日など、実例を参考にするが、なかなか語呂が綺麗に決まる日がないと頭を抱えるうちに、他人の喋る言葉が全部数字で聞こえるようになり、やがて自分の発する言葉が全て数字の羅列になってしまうという…。寸志さんらしいセンスの良さを感じる作品だ。

春風亭昇羊「吉原の祖」

坊ちゃんが本ばかり読んで、世間知らずなのをからかって、悪友が「三味線の師匠は元花魁で、皆から“吉原の祖”と崇め奉られている」と作り話をする。実は恐ろしい遊女で、気に入らない人間には三味線の糸を首に巻き付けて、柳の木にぶら下げる…これが“見返り柳”の由来だと。だが翌日には、坊ちゃんの態度が豹変。その悪友に対し、「あの師匠と夫婦になるかも…」とうそぶき、立場が逆転するという…。一体、一晩で何があったの?意味深な終わり方が素敵だ。

三遊亭兼好「夫婦岩」(荻野さちこ・作)

夫婦喧嘩は犬も食わないと言うが、亭主が芋屋の娘とイチャイチャしていたことをきっかけに、殴る、首を絞める、咬みつく、蚊取り線香を投げるといった激しいバトルを繰り広げる夫婦。仲裁に入った隠居はほとほと呆れるが、ある妙案を打ち出す…。一本の縄の引っ張り合いで勝負をつけたらどうだという提案に、亭主も女房も乗っかって、必死に引っ張るが。その手を離すことが出来ない夫婦は、実は憎しみあっているようで、気遣いし合っていることに気づくという…。夫婦喧嘩は仲が良いからするのだということを教えてくれる。

立川笑二「八五郎永劫回帰」

八五郎が隠居を訪ね、「まあまあ、お上がり」「ご馳走様です」「まんまじゃない、まあまあだ」「がっかり」とやりとりをするパターンを上手く活用した作品だ。八五郎は27歳で永代橋から身投げをし、生まれ変わって伊勢屋の若旦那として誕生、その死後に蚊に生まれ変わるが、すぐに殺され、今度はお花として生まれ変わって、17歳で相模屋に嫁入りするという…。八五郎は生まれ変わる度に、隠居を訪ねるがなかなか隠居が気付かない面白さ。そして、隠居は一体、何歳なんだ!?という疑問の可笑しさ。最後は外国人に生まれ変わる八五郎。この輪廻転生が永遠に続くという笑二さんの発想がユニークで好きだ。

三遊亭わん丈「花魁の野望」

大岡越前守が女房に花魁を身請けして持ったら、という大前提の発想がユニークで面白い。女房は目を離すと、子どもたちを相手に「夏休み花魁教室」を開いちゃうし、亭主の大岡裁きは長い!と駄目出しをするし、そんなに奉行が忙しいなら「ずる休み」をしちゃえばいいのにと言うし。ほとほと困り果てる大岡様だが、女房の我儘を聞いちゃうところが可笑しい。で、「お裁きしたい!」という女房の願いを叶えると、実はこれが名裁き!というのが笑っちゃう。町人たちのトラブルを人生経験の豊富さからサクサクと解決していく様子が、実に痛快だ。