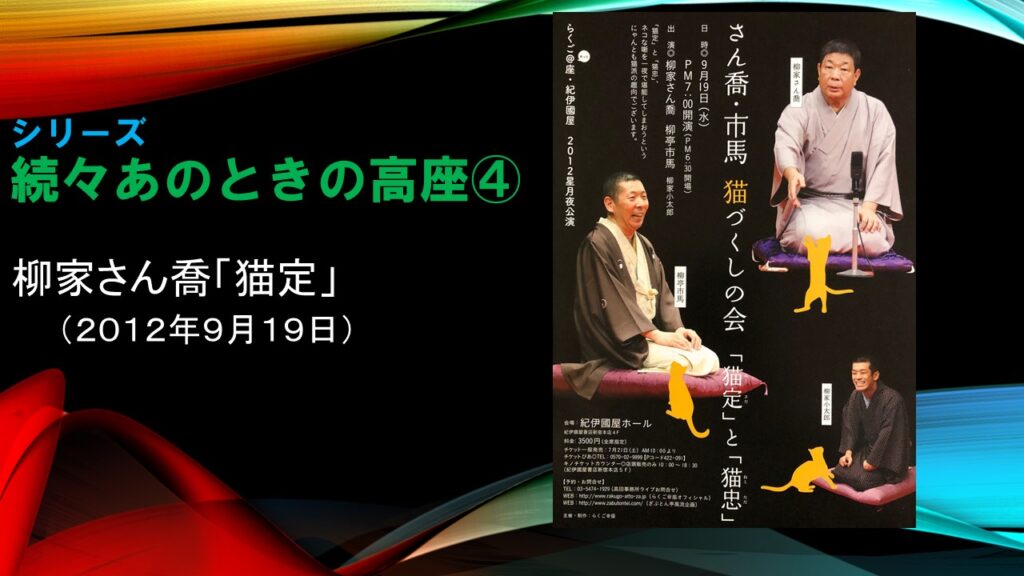

【続々・あのときの高座】④柳家さん喬「猫定」(2012年9月19日)

5日間シリーズで過去に聴いて印象に残った高座をプレイバックしています。きょうは2012年9月19日@紀伊国屋ホール、「さん喬・市馬 猫づくしの会」から柳家さん喬「猫定」です。以下、当時の日記から。

「猫忠」と「猫定」。名前はよく似ているけれど、全く違う内容の噺。共通点があるとすれば、「猫は魔物」というところだろう。前者はどちらかと言うと、芝居噺。後者は怪談噺。いずれも、猫の怖さというのが出ている。それでもって、この二つの噺を一遍に演じてもらおうという、なかなか洒落た企画だ。市馬師匠とさん喬師匠ががっぷり四つ。熱演で聴かせてくれた。

柳家さん喬「猫定」

八丁堀の玉子屋新道に、魚屋の定吉という男がいた。表向きは魚屋だが、俗に言う遊び人、博打打ちが本業だ。いつものように、定吉が朝湯の帰りに近所の居酒屋・三河屋でチビチビ飲んでいた。すると、二階からガサガサという音がする。「二階で旦那衆が壷皿伏せて、ガラポンやっているんだろ?」。正体は猫。「二階は物置なんですよ。手癖の悪い黒猫が商売モノに手を出して、ムシャムシャ食うので、四足を縛って放り込んだんです。目をくり抜いてやろうと思って。親方は橋に放り込めと言っていますが」という店の留吉。定吉は「俺がもらっちゃ、まずいか?くれねぇか?」「やめましょう。こんな性悪猫」「可哀相だ。駄目かい?」「親方!親分が猫をくれないかと」「よした方がいいですよ。魔性のものだ」「いや、招き猫と言って、福を呼ぶこともある」「殺生するより、もらってもらった方がいいか」。猫を受け取る定吉。「真っ黒じゃないか。烏猫というそうだ。可愛い」。ニャオ!「ヨシヨシ。もらっていくよ」。定吉は、留吉に「少ないけれども、口利き代だ。受け取ってくれ」といくらか渡して、帰宅する。

帰ってきた定吉は女房に、「土産を買ってきた」。女房のおたきは愛想が悪いが、評判の美人だ。懐から黒猫が飛び出し、台所の方へ走る。「何で、猫なんか!私が猫が嫌いなのを知っているじゃないか」「盗み食いするので、川に放り込まれるところを助けたんだ。あんまり可哀相なんで、もらってきた」「どうするんだよ!」「飼うんだよ」「私は知らないよ」「お前に面倒を見ろとは言わないよ」「私、世話しないからね」「湯にでも行って来い!」。女房が湯に行ってしまうと、定吉は猫に話しかける。「すまなかったな。ヨシヨシ。そうだ、名前を聞くのを忘れたな。何て言うんだ?名前だよ。何か、言えよ。真っ黒だから、クマというのはどうだ?嫌かい?」「ニャォー」「いいのかい?おとなしい。悪さをするわけがない。俺が命を助けた。だけど、恩返ししなくていい。ただ、俺の商売がうまくいくようにしてくれよ。招き猫だ。俺は表向きは八百屋だが、本当は博打打ちだ。お前、博打は誰が考えたか、知っているか?お釈迦様だ。説教をするために、人を集まる。それで、寺銭というんだ。カラッケツになることをお釈迦になると言うだろう。俺のは丁半博打だ。これは賽というんだ。サイの角から作ったから。一の裏は六。二と五。三と四。合わせて七になるんだ。二と二で二ゾロ。合わせて四だから、丁だ。二と五でグニ。七で半だ。分けられないのが、半。分けられるのが丁。一と五で六。丁だ」「ニャォ!」「わかっているか?」「グニで七。半だ」「ニャォ!ニャォ!」。その後も、クロは丁が出ると、ニャォと鳴き、半が出ると、ニャォニャォと鳴く。「お前、わかるのか?ないわけないよな?」。

湯呑みの中に賽を入れて、「丁か、半か、言ってみな」と、定吉が猫に問いかける。「ニャォ!」。「俺は丁だ。お前は半か」。で、開けてみると、中は半。「もう一枚だ。どうする?」。すると、猫は今度は「ニャォ!ニャォ!」と二つ鳴いた。「お前は丁か?俺は半だ」。で、中は丁。「面白い!」。三度目。「鳴いてみな」に、プーッ。湯呑みの中を見ると、賽が2つ重なっている。「お前、見えたのか?」。百発百中。「ありがてぇ」。定吉は猫を懐に賭場に出かける。猫の鳴き声で目を当てる。負け知らず。どんどん儲かる。つきあいが大きくなる。定さんと呼ばれていたのが、兄ィになり、やがては親分とまで呼ばれるようになる。必ず猫を懐に入れて連れていく、猫可愛がりするようになった。

評判を呼ぶと、奉行所の手配で岡引きに目を付けられるようになる。暫く江戸を離れるか。女房のおたきに「しばらく江戸を離れる。目明しの野郎が付けている。ご法度に手を出しているとなれば、御用だ。あとのことは源次に任せてある。クマの世話を頼むよ。我が家の家宝だ」と言い残し、クマを置いて旅に出た。「ごめんねぇ!」「何だ、源さんじゃないか」「兄ぃから、留守の間、ちょくちょく顔を出せと言われて。男手が入用だったら、言ってくれ」「ちょいと、ゆっくりしておいきよ」「また、顔を出すから!」。四五日すると、また源次が顔を出す。「男手は?」「顔を出して、すぐ買えることないよ。茶の一杯でも、おあがりよ」「兄ぃのいないときに上がると、世間の目があるから」「気にすることないよ」。酒肴の膳の用意がしてある。「いけないよ、酒なんて」「私だって、相手してくれる人がほしい。付き合っておくれよ」・・・「どうも、ご馳走になりました。これで、御無礼を」「また来ておくれかい?」。

また四五日すると源次が来る。酒の支度がしてある。一杯、頂く。それが三日おきになり、二日おきになる。「ご馳走になりに来ているみたいだ」「明日も来ておくれ。ちょいと頼みたいことがあるんだ」「明日、顔を出します」。そうやって、毎日訪れるようになる。ザーッという雨。「すっかり長居しました」「ニャオ!」「これでご無礼」「雨だよ」「傘を貸してもらえます?」「いいじゃないか。やんだら、帰りゃぁいい」「いつやむか、わかりません」「泊っていけばいい」「馬鹿なことを言っちゃいけません」「いいじゃないか。泊っておいき」「姐さん、あっしは石でもなけりゃぁ、木でもない。男ですよ」「いいじゃないか。木になることない。石になることない」「姐さん・・・」。そうやって、深い仲になる。人目を忍んでいたのが、やがて大きな声で外から入ってくるようになる。

「きょうも泊っておくれかい?」「そのつもりだ」「ニャオ!」「あっちへおいき!」。そこに、亭主の定吉が帰ってくる。「何だ、お前さん。帰ってきたのかい?」「当たり前だ。自分の家だ」「帰るなら、文のひとつもなぜよこさないの?」「馬鹿なこと言うな。クマ、どうした?」。「可愛いな」と定吉は膝の上に乗せ、可愛がる。「帰るなら、帰ると言ってくれればいいじゃないの。つまらないこと」。今まで源次が来るのを楽しみにしていたおたきは、毎日毎日、猫の相手をしている亭主と一緒で、心の中にポッカリと穴が開いてしまった。

「出かけないのかい?一度も賭場に行っていないじゃないか」「そうだな。クマ、久しぶりに行くか。藪加藤に行ってくるよ」「きょうはどうする?泊ってくる?帰ってくる?準備があるからさ、はっきりしておくれ。泊るなら、先に戸締りして寝ちまうし」「泊ってくるか」。出かける亭主を見送って、おたきは源次に手紙を出す。「久しぶりだった」「ねぇ、お前さん、私、生きていてもつまらない」「何が?」「家の人が帰ってきたら、お前さんと会えない。それでいいの?私、家の人を消すよ」「何、馬鹿なことを言っているんだ。いけないよ」「だって、そうしなきゃ、お前さんと会えないじゃないか」「本気かい?俺が殺るよ。お前ができるわけない。俺が殺る」「いいのかい?」「いいも、悪いもない。俺がやらぁ」。竹槍を出し、出刃庖丁を懐の中へ。「藪加藤には心安い奴がいる。様子を聞いてみる」。

一方、定吉はこの日に限ってクマが鳴かない。「オイ!クマさん。ニャンとも言わなきゃ、勝負にならないよ」。丁と賭ければ、半。半と賭ければ、丁。金はどんどん減っていくばかりだ。「俺、抜けてもいいかな?」「どうしたい?まるで、つかないな」「抜けだ。先に帰らせてもらう」「泊っていくんじゃぁ?」「こうもつかないと」「印のない傘を持って行きな。雨が降っている」。道すがら、定吉がクマに話しかける。「どうした?まるで元気がないな。腹が減っている?そうか。新橋に行って、鰻でも食うか」。雨がザーッと降り続く。一方、源次は藪加藤で定吉が帰ったことを知ると、後をつけた。鰻屋に入るのを見定めて、待つ。定吉は女房の土産に中串を包んでもらう。酒をチビチビやりながら、繋いでいる。「クマさん、食いな。お前の好きな鰻だよ。どうした?」。だが、クマは食う素振りがない。「食わないのか?帰るか。すまない。これも包んでくれ」。提灯を借りて、勘定を済ませ、猫を懐に入れて、新橋から八丁堀へと歩く。車軸のような雨。采女ヶ原に出た。「新橋の酒は水っぽいな」。小便がしたくなり、原の真ん中で立ち小便をする。そこに、源次が狙いを定めて、「兄ぃー!すまねぇー!」と、竹槍で背から胸を思いきり突いた。仰向けになった定吉に源次が馬乗りになって、出刃庖丁でとどめを刺す。すると、懐にいたクマが源次の喉笛を襲い、掻っ切る。源次はその場に倒れ、水溜りは血の海と化した。

「遅いねぇ」と、源次の帰りを待つ女房のおたき。「しくじっちまったのかね。私だって、生きていられないよ」。台所の引き窓の綱がプツリと切れ、雨が吹き込む。綱の先からポタリポタリと血が滴る。引き窓を見ると、上からクマが飛び込んできて、おたきの喉笛を掻っ切った。血は行燈や障子に飛び散り、台所が血の海になる。「お隣の政さんよ!大きな音がしたな」「猫が鼠でも取ったんだろう」「様子を見てきたらいいんじゃないか?間違いがあったらいけない」「月番に言ってみるか。誰だ?俺だ!」。雨が上がり、月が煌々と輝く。月番の政吉が見に行く。糊屋の婆さんのところを訪ねるが、「凄い音がしたけど、変わりはないかい?」「お蔭さまで、身体は丈夫だよ」。そして、定吉親分のところへ。灯りは点いている。「こんばんは!」と、戸を開けると、誰もいない。「おたきさんが妙なところで寝ているよ・・・アァー!」。おたきを見て、ビックリ。辺り一面、血の海になって死んでいた。大家に知らせ、奉行所に届ける。役人が取り調べる。

藪加藤から知らせの者が訪ねてくる。「道端に男が二人寝ていた。一人は定吉さんだ。竹槍で胸を刺されて死んでいる。もう一人の男も血をドクドク流して死んでいた」。大家は「確かに定吉だ。こちらの男は見たことがない」。本当はおたきのところに通ってくる源次だとわかっていたが、知らぬふりをした。定吉の死骸は女房の死骸と一緒に棺桶に入れられた。「何の因果か。弔いをしてやろう」。長屋の連中が手を合わせる。「定吉さんも気の毒だ。おたきさんが悪い。若い男を引っ張り込んで、とんでもない」「そんなこと、言うもんじゃない」「長屋の者は皆、知っているじゃないか」「変なこと言うなよ!きょうはよせ!仏の耳に届くよ。二人は同じ時に死んだんだ。三途の川で一緒にいるよ。政吉さんから聞いたと言われ、呼ばれるかもしれないよ」。

夜明かし。長屋の皆が寝込んでしまう。棺桶の蓋が開いて、定吉の亡骸がスーッと立ち上がる。ニャオ!ニャオ!おたきの棺桶の蓋も開いて、スーッと立ち上がる。ニャオ!ニャオ!驚いた長屋の連中は「お線香を絶やしちゃいけない。仏が迷う。ウァー!」。百万遍を唱え、南無阿弥陀仏。そこに上州の浪人、小坂新三郎という男がやって来た。「定吉とおたきの死骸が突っ立っている?真にこのようなことがあるとは。書物で読んだことがある。死人が現世に思いを残すとこのようなことがあるという」。「弔おう!」。長屋連中は再び、百万遍。死骸は元に戻った。すると、ニャォ!ニャォ!と猫の鳴き声がする。「どこから?」「棺桶の中だ」。中を見ると、定吉の横で血だらけの猫が二つの喉笛をしっかりと抱いて、事切れていた。「この猫が定吉の仇を討ったのか」。ときの奉行、佐々木信濃守が回向院に寝塚を建てたという由来の一席でした、で締めた。しっとりとした、さん喬師匠の語り口が一層怖さを引き立てる怪談噺であった。