【23階の笑い】放送作家がコントを書くことで競い合っていた時代に思いを馳せ、三谷幸喜はあえてノスタルジックに演出した。

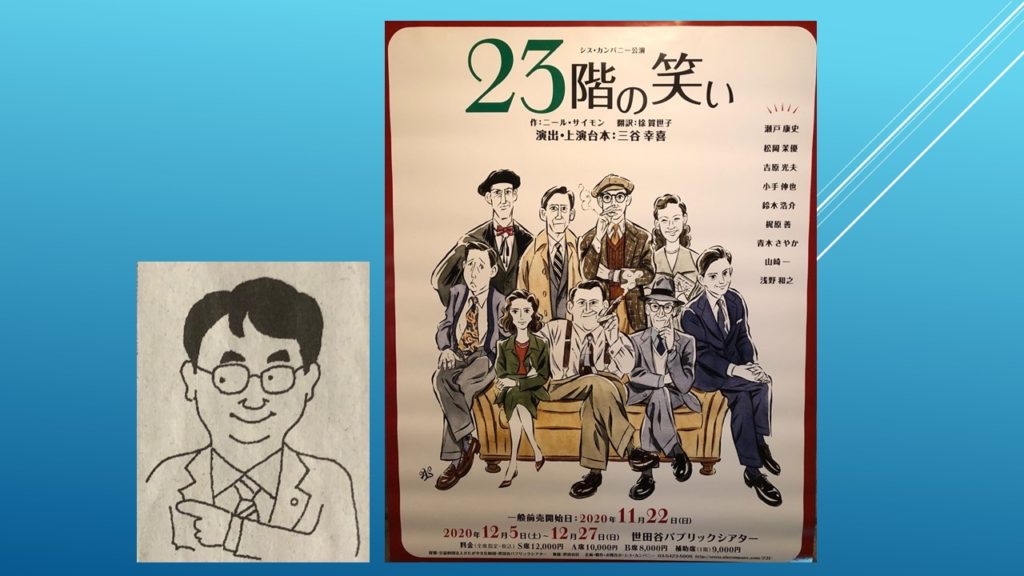

世田谷パブリックシアターで「23階の笑い」を観ました。(2020・12・16)

テレビは夢を運んでくれるおもちゃ箱だった。僕が生まれたのが1964年。東京オリンピックが開催され、その開会式がカラーで生中継された。テレビ受像機は一家に1台しかなく、もちろんブラウン管式であった。祖父や父や兄弟でチャンネル権争いをしていた。銀幕のスターという言葉があるけれど、テレビに娯楽が取って代わると、ブラウン管からヒーローやヒロインが生まれた。ドラマだけでなく、バラエティーにも夢があった。そして、放送作家という職業があるということを知った。憧れの職業だった。少なくとも、90年代にバブルがはじけるまでは。

この芝居の作者はニール・サイモン。学生時代に彼の作品「おかしな二人」を観て芝居を志した、いわばニールは原点といえる作家という三谷幸喜が演出と上演台本を担当した。プログラムの中で三谷は「過ぎ去ったあの時代」と題してこう書いている。以下、抜粋。

「23階の笑い」は、1950年代のテレビ業界のお話です。語り手でもあるルーカスは、コメディ番組の放送作家としてスタートしたニール・サイモンの若き日が重ねられています。僕自身も、1980年代にテレビの放送作家の仕事からはじめました。その頃一緒に働いていた事務所の作家たちも、「オレが一番の天才だ」と思っている人ばかり。今回の登場人物アイラやブライアンそっくりな人もいました。(中略)

実は「昔は良かった」的なノスタルジーは好きじゃありません。「わが家の歴史」という戦後昭和史のドラマを書いたときも、セピア映像のような演出はしないでほしいとプロデューサーにお願いしました。でも今回は、あえてノスタルジックな雰囲気でやってみようと思っています。1950年代のアメリカと、僕が知っている1980年代の日本と。時代と場所は違っても、もう帰ってこないあの時代を、その時代に取り残された人たちを、きちんと見送ってあげたい。以上、抜粋。

(STORY)から

1953年。アメリカでは共産主義者を糾弾するマッカーシズムの嵐が吹き荒れている。その一方で、テレビ業界は熾烈な視聴率競争の真っ只中にあった。舞台はニューヨーク、ミッドタウンにある高層ビルの23階。ここは人気コメディアン、マックス・プリンスの冠バラエティ番組「ザ・マックス・プリンス・ショー」のオフィスだ。

新入りのライター、ルーカスにとってはまさに夢の現場。ここでは、マックスの才能を愛し、彼のためにコントを書き、認められようと集まった個性的なライターたちがしのぎを削っている。ところがそこへ、大きな問題が持ち上がる。

政治的なネタをコントに取り入れるマックスたちのやり方が気に食わず、誰にでもわかりやすい大衆ウケの番組作りを望むテレビ局上層部が、厳しい要求を突きつけてきたのだ。マックスと23階の仲間たちは、このピンチを切り抜けることができるのだろうか。そして彼らの未来は―?

そうなのである。「誰にでもわかりやすい」「大衆ウケする」番組が求められるのは今も昔も変わらない。僕がテレビ局に入ったときも「中学生にも、70歳のお年寄りにもわかる」番組作りを心掛けなさいと、口を酸っぱくして言われた。テレビやラジオといったマスメディアはその呪縛から抜けきれないでネット全盛の時代を迎えてしまった。そして、コンプライアンスが21世紀に入ってから加速度的に五月蠅く言われるようになり、番組制作への締め付けは厳しくなる一方だ。さらに追い打ちをかけるのが、コスト削減。クオリティーの高い番組を作ろうとすれば、どんなに節約をしてもコストはかかるわけで。番組の質は二の次、兎に角、コスト削減に血道をあげろと叫ぶプロデューサーが出世するという世の中になってしまった。

プログラムの中で、三谷幸喜さんが先輩の放送作家である川崎良さんと対談しているが、その中で三谷さんが「好きな枠で好きなことをして良いと言われたら何をします?」という質問を川崎さんに投げかけ、川崎さんはこう答えている。

お話を作る仕事かな。それが大変だけど一番楽しいから。バラエティとかは難しいですけれどね、今のテレビのターゲットは40~50代の女性で、自分の面白いこととは直結しづらいので。

あとはコンプライアンスの問題。これはどんどん状況が厳しくなっていて、企画会議でも番組内容よりも時間を取るくらいですから。スポンサーとの兼ね合いもありますし。その点では「誰かが、見ている」のような配信の会社といかに組むかを考えることが、テレビの生き残りに必要な知恵かもしれない。

「誰かが、見ている」は2020年9月からAmazonPrimeで配信されている一話完結のシットコムだ。香取慎吾演じる主人公を、隣室の住人・佐藤二郎がのぞいた上に勝手に配信するという設定。

飛躍するが、このコロナ禍で、落語の配信が急増した。テレビやラジオではコンプライアンス上、放送できなかった古典落語、新作落語が続々と自宅で観ることができて、これは「不幸中の幸い」というか、「棚からぼた餅」というか。演劇も歌舞伎を含め、配信に注力されるようになった。それは「自宅で気軽に楽しめる」とか、「全国遍く視聴できる」とか、そういうこともあるけれど、僕はこの「コンプライアンス」というのがキーとなって、メディアにおけるエンターテインメントが変革していくような気がしてならない。