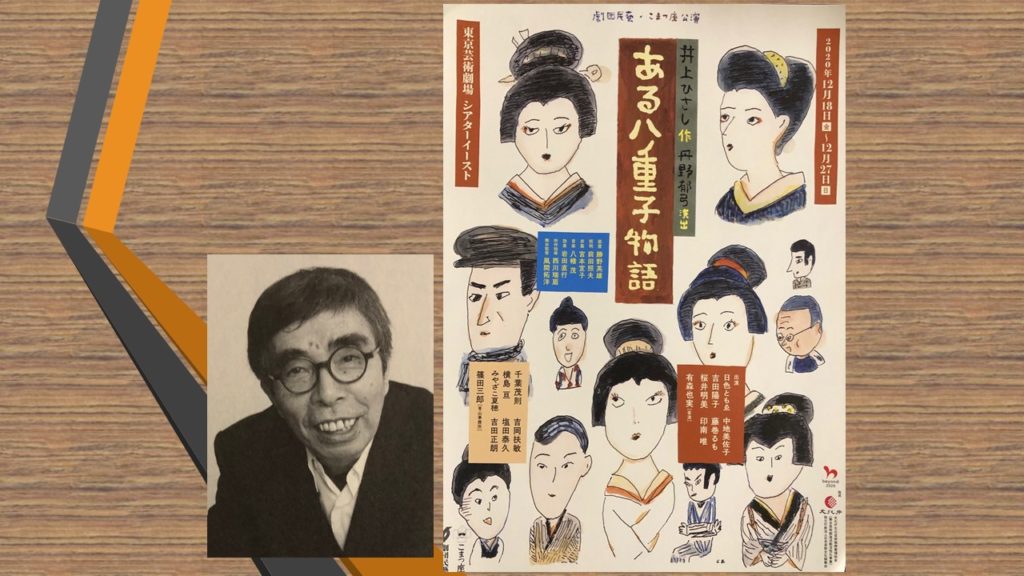

【ある八重子物語】“女役者”ではなく、“女優”であれ。初代水谷八重子の魂への井上ひさしの敬意が溢れる。

東京芸術劇場シアターイーストで「ある八重子物語」を観ました。(2020・12・25)

井上ひさし先生のあっぱれな脚本に舌を巻いた。舞台は三幕ある。昭和16年、18年、21年。花街・柳橋にある医院を舞台に、そこに暮らす人々と訪れる人々を描くことで、時代の空気がよく表れている。その上で、新派の芝居の名場面が随所に違和感なく盛り込まれ、この芝居の愉しさを醸し出している。

(ものがたり)をプログラムから抜粋する。

舞台は、神田川が隅田川へと流れ込み、花街として栄えた柳橋の古橋医院。ここに集う人びとは、水谷八重子に心酔する古橋院長(篠田三郎)を筆頭に、事務方、看護婦、女中まで全員が大の新派マニア。患者の身の上話もたちまち「夫婦系図」風の筋書きに。そこへ八重子そっくりの「音楽のような声」を持つ芸者花代(有森也実)が登場。恋愛事件をわきおこって大騒動。はたまた「女形の研究」に熱中するあまり、入営日に寝過ごし徴兵忌避者になってしまう大学生もからんで・・・。

「ある八重子物語」は1991年11月、初代水谷八重子十三回忌追善新派公演で初演された。題名に「ある」と付いているように水谷八重子は一切登場しない。様々な新派狂言をパロディとして使い、登場人物の多くが狂言の人物とシンクロしているのが面白い。看護婦たちが注射器を使って「滝の白糸」の水芸を演じたり。大工の力太郎と芸者の月乃の身の上話は「夫婦系図」の主税とお蔦そのままだったり。若手女形の小森新三は医院に薬を貰いにくるたびに新派の名台詞を繰り広げたり。その他、目に見える趣向以外に隠し味としてのオマージュが沢山仕込んであると演劇評論家の水落潔さんは、プログラムに「『ある八重子物語』雑感」と題して書いている。「日本橋」「たけくらべ」「十三夜」等々。徹底して調べて執筆する井上ひさしのこだわりの創作術には驚かされる。

91年初演パンフレットに井上ひさし先生は「八重子さんの戦さ」と題して、彼女の女優魂に敬意を表している。以下、抜粋。

彼女はそれまで存在しなかった「新劇」という新しい演劇の方法を日本に根付かせようとし、それまで存在しなかった「女優」という新しい職業を日本に確立させようともした、時代の先駆けの一人だったのです。もっとも、さまざまな事情が彼女に、「新劇」へ行くことを許さなかった。彼女はいわゆる「新派」への転身を余儀なくされました。しかし、彼女は、どんなときも、「女優でありたい」と願っていました。「女役者」のはなるまい。これが八重子さんのたった一つの願いでした。

さて、彼女は新派女形の圧倒的な芸の力に打ちのめされます。また、女が女を演じる新劇育ちですから、男が女を演じるやり方に違和感を抱きます。こうした事情から彼女はいったん女形のいる新派から遠ざかります。余所目には八重子さんの敗北と写りますが、しかしやがて彼女は、途方もない戦法で、彼女自身の内部に「女優」と「女形」とを両立させることに成功しました。それは女形の芸とただ戦うのではなく、その女形の芸から女優の演技に役に立つものをすべて貪欲に吸収してしまおうという戦法でした。この戦法が八重子さんに大女優への道を用意することになるのです。以上、抜粋。

新派の演劇の特色は明治、大正、昭和の庶民の生活をリアルに描いていることである。昭和といっても、高度成長期くらいまでだけれども。そこに一貫して流れているのは、令和の現代では「時代遅れ」と馬鹿にされそうな、個人より家、家より国家が大切という男社会である。女性は良妻賢母が求められ、職業も限られた。だから、新派には花柳界を描いた作品が多いのか。

僕が特に印象に残ったのは、第三幕だ。昭和21年3月。まだ東京が焼け野原から立ち上がろうとし始めた頃だ。急速なインフレと食糧難に苦しむ庶民の暮らし、預金封鎖や首切りなどの社会現象。これらを井上ひさし流にコミカルに描いたのは、新派のリアリズムと重なるものがあるような気がした。