【白酒昼夜】人間の弱さを描くことで、人間の“可愛さ”が浮かび上がる。桃月庵の落語に酔いしれた。

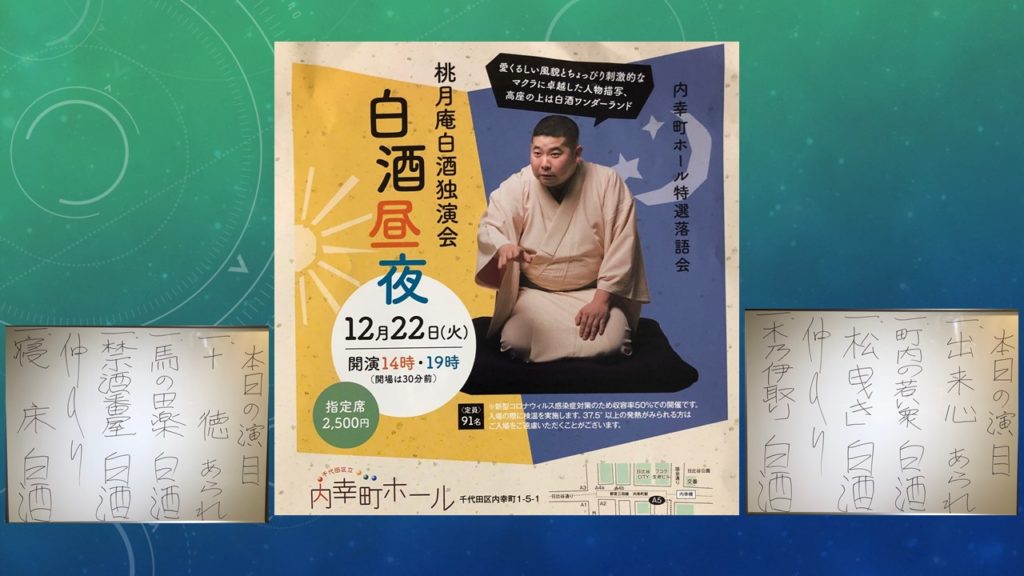

内幸町ホールで「白酒昼夜」を観ました。(2020・12・22)

白酒師匠の自主開催独演会「白酒ひとり」が内幸町ホールから国立演芸場に会場を移したのが2011年5月。キャパシティ180人では収まり切れなくなり、キャパ300の国立演芸場で開催するとともに、ぴあでのチケット販売に移行した。二ツ目の五街道喜助時代から落語の上手さは光っていたが、2005年に真打に昇進し、桃月庵白酒を襲名したのを契機に年々人気が上昇していくのをみて、さもありなんと思ってから随分と時が経った。

内幸町ホールと白酒師匠の縁はそれでも切れなかった。2014年9月1日から五夜連続独演会を開いたのは記憶に新しい。その後も内幸町ホール主催で毎年白酒独演会が開かれた。この日のプログラムにその記録が掲載されているので転記する。

2015年「四段目」「錦の袈裟」「宿屋の仇討」16年「尿瓶」「風呂敷」「明烏」17年「代脈」「付き馬」「富久」/「粗忽長屋」「山崎屋」「うどんや」18年「花色木綿」「干物箱」「百川」/「時そば」「お茶汲み」「火焔太鼓」19年「万病円」「甲府ぃ」「文違い」/「壺算」「首ったけ」「死神」

17年からは昼夜開催になったが、ネタがかぶっていないところがすごい。そして、今回の昼夜も過去5年のネタとかぶることはなかった。

昼の部「町内の若い衆」「松曳き」「木乃伊取り」/夜の部「馬の田楽」「禁酒番屋」「寝床」

「木乃伊取り」は、「明烏」で吉原に目覚めた時次郎がとうとうこんなに居続けするようになってしまったのか、と思わせる続編のように感じる。白酒師匠に直接伺ったわけではないが、鳶頭が父親に連れ戻してくれと頼まれたときに言った台詞。「小さいときは女の子みたいに顔を真っ赤にしてうつむいてばかりいて。本ばかり読んで、労咳になりゃぁしないかと心配したもんですがね」。それと、鳶頭が吉原に向かう土手で出くわした野幇間が角海老の座敷まで追いかけきて、部屋に着いたら、若旦那と番頭と鳶頭の三人を指して、「よ!田所町の三悪人!」と声をかけている。

眼目は正義感あふれていた飯炊きの清蔵が、段々と骨抜きにされていく吉原の魔力だ。「イヒヒと笑うのは、蔑み笑いと言って失礼だ。あばらの三枚目か声が出ないのか!」と鼻息が荒かったのに、美味い酒や肴をふるまわれ、綺麗な女性にお酌をされていくうちに様子が変わってくる。かしくの甘い言葉、「あたしゃ、初回惚れしちゃった。こんな堅い人を見たことがないよ。逞しい。どうぞ、あたしの手をその堅い手で握ってくださいな」。こんなふうに迫られたら、さすがの清蔵もデレデレしてしまう。鼻の下が伸びる。「楽しいだあ。帰れという方が無理だあ」。とうとう清蔵まで木乃伊になってしまうところに、吉原って魅力的な遊び場だったんだなあと思う。

夜の部の「寝床」は、現代で言えば旦那のパワハラなんだろうけど、それを可愛いと思えるのが落語なんだよなあ。趣味が高じて、誰かに「見てほしい。聞いてほしい」と思うのは当然のことで。だけれども、それがあるレベルに達していればの話なわけで。「お暇で、よろしかったら・・・」と遠慮がちに義太夫の会にお誘いする低姿勢なれど、たくさんの人に来てほしいと思うのは人情だ。長屋の家主、お店の旦那という特権を行使すると野暮になっちゃうのはわかっていると思うのだけれど。

強権発動のあとの番頭のとりなしに、旦那もわがままだということはわかっているんだろうけど、意地になってしまうところが人間くさいじゃないか。長屋の衆が「番頭さん、言ってやった方がいいんだよ!わからなんだから」と言うと、さすがの旦那も「私の義太夫が酷いみたいじゃないか・・・ああ、義太夫は嫌じゃなくて、私の義太夫が聞きたくないのか」。ショックを受けて言う台詞に哀愁さえ感じる。「私は素人です。上手くはありません。でも、何かしら人に訴えかけるものがあるんじゃないか・・・」「いえ、草木一本生えていません!」「酷いなりにも、どこかに私の義太夫をわかってくれる人がいるんじゃないか・・・」「目を覚ましてください!」。

もう、徹底的に否定される旦那の義太夫。「どうせ、私の義太夫は酷いです。私の義太夫がわかってくれる人に長屋に住まってもらいたい」「長屋を廃墟にするんですか?」「酷いなりにも味がある、深みがある、癖になる、クサヤのような得も言えぬ味わい・・・」「いやいや」。義太夫が大好きで、誰かに聞かせたい旦那の願望を無碍もなく拒絶する長屋やお店の人たちだけど、最終的に受け入れることになるのは単に「権力者だから」というのではなく、子供のように駄々をこねる旦那が可愛いから、というのがあるんじゃないか。そう思った次第。

白酒師匠の味わい深い落語を昼夜で聴いて、ギスギスした現代社会を一瞬でも忘れることができたような気がした。