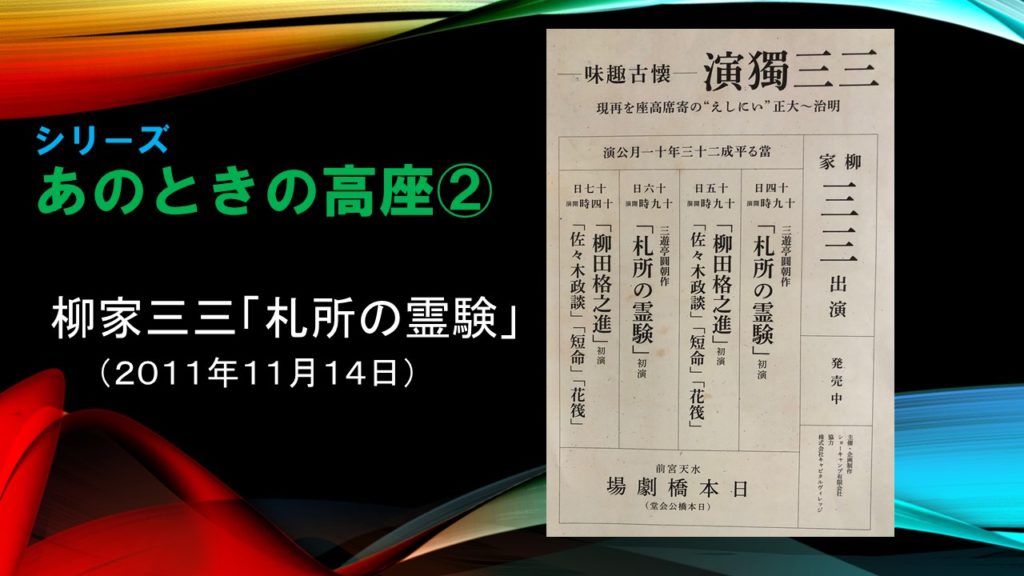

シリーズ【あのときの高座】②柳家三三「札所の霊験」(2011年11月14日)

2011年11月14日。日本橋公会堂での公演から。

サブタイトルに「明治~大正 いにしえの寄席を再現」とある。なるほど、会場に到着すると、舞台は古めかしい寄席の高座を思わせるしつらえのセットが組まれている。関東大震災まで本郷にあったという若竹亭を再現したのだそうだ。当時、東京には沢山の寄席があったが、だいたいは100人前後が入る規模のものだった。しかし、この若竹亭は600人収容という大きな寄席だったという。「お膝送りというのがありますが、お茶子さんの腕次第で千人入ったと言います」。一坪に10人が座る勘定だそうだ。昔の寄席というと燭台に蝋燭をイメージするが、文明開化でランプや電球などが入ってきて、それを取り入れ、売り物にして客を呼び込んでいたという。

出囃子というものなく、太鼓のみで三三師匠は登場する。高座の座布団に座ると、横には火鉢、上には土瓶が載っている。その土瓶から湯呑みに湯をさして、喉を潤し、しばらくしてから噺をはじめる。当時、拍手の習慣はなかったそうだ。あれは西洋の習わしを取り入れたものだという。高座の真ん中から客席に向かって一本の花道のようなものがある。「渡り」といって、お客さんの通路だそうだ。今回の企画に関しては、寄席文字の橘右楽師匠に後見をしていただいたそうで、高座の両サイドの障子には「當十二月一日 小勝獨演會」などと書かれたビラも貼られていて、何とも風情のある中で、噺を楽しむことができた。

柳家三三「札所の霊験」(一)

越後高田の榊原藩153万石の下級武士だった水司又市(28)が江戸金番を命じられ、江戸に暮らすことになる。9月末、滝野川の紅葉を見物して、根津権現に向かう最中に郭の前を通りすぎる。紅葉の枝に瓢箪をぶら下げていた又市は茶屋から出てきた年頃、17、8の色白の女に目を奪われる。「いい女だ。いにしえの小町とはあのような女を言うのか。鬢のほつれ毛が何とも色っぽい」。そこに、店の若い衆・藤助が声をかける。「どーも!お気に召しましたら、お浮かれいただきたいですな。ヘッヘッヘ!」「あの婦人は遊女か?」「手前どもの御職、小増という女です」「楼名は何と申す?」「店の名前?増田屋といいます。お上がりいただきたいのですがね。ヘッヘッヘ!」「いかほどの金を?」「大概は50匹ですが、御職ですので10匁いただきたい。召し上がりものは、小さいので10匹、大台は100匹になります」「それはどのような肴だ?」「小さい鯛が半分に付け合わせといったところですかね。それに酒が一本つくことになっています」「ちょっと高いな。なかなかの散財だが、厄介になるよ」「お上がりになるよぉ」。

引き付け部屋に案内されると、遣り手のおばさんが待っている。「ようこそ。ホッホッホ!」「手前は水司又市と申す。よろしく頼む」「紅葉の枝に瓢箪をぶら下げて、粋な方だとお噂申し上げていたんですよ。ホッホッホ!」「当家のご家内か?」「いえ、二階を回すだけ」「その細腕でか?」「花魁との間の取り持ちをするんですよ。お誂えものは?」「大台を」。やがて、小増がやってくる。一目惚れした女に又市は何も言えない。一杯やって、お引けとなり、部屋でジーッと待っていたが、とうとう振られてしまった。宵にチラリと見た三日月振りとか、背中を向けて寝てしまう居振りとかではなく、まるきり駄目の背負い投げ。又市が手を叩く。「ばばあ!」「お帰りですか?」「昨夜は小増は来んであった。初回は座敷きりか?」。吉原のような高級遊郭ならいざ知らず、根津あたりでそんなわけがない。要は「田舎侍」ということで、嫌われたのだ。中一日で来て振られ、中二日で来て振られる。でも、そこは男を引っ張る手練手管。ツンとした小増に「吸いなんし」と煙管を渡されると、「きょうこそは!」と思う。しかし、また振られて、朝に帰る。「すいませんでしたね。今度来たときには・・・」。「次こそは!」と思うが駄目。

「ばばあ!」「行くよ」「どーも。お帰りですか」「もう二度と来ん」「なぜか、いつもお馴染み様とかちあうんですよ」「すまんと思うなら、済むようにしろ。不実でいかん。諦めたらと言ってくれたらよい。屋敷の者はドブに捨てた方がましとまで言う。もう来ん!来んと言ったら、来ん!」。そこに藤助が「ヘッヘッヘ!」と現れる。「花魁は金に縛られているんですよ。10両出すと言うと、向こうが15両。そうすると、こっちが20両。思い通りにいかないんで。これを苦界というんです」「金を遣わせば、言うことを聞くのか?なんぼ、出せば良い?」「20両も遣わせば」「必ずだな?金子の支度ができ次第、参る」。引っ張れば、いくらか出ると思うから、店の方も引っ張る。それを真に受けた又市は金を借りる当てもないので、刀を売り払って、20両という大金をこしらえる。「失礼があっては」と、この20両を紙に包み、「目録二十両 小増殿へ 水司又市より」と書き、水引きまで付けた。野暮の極みである。

また振られた。手を叩く又市。「こちらへ参れ!」「お呼びですか?」「黙れ!何も言うな!誠に不本意。飲食代は払う。揚げ代金と20両を即刻、持って参れ!不埒千万!男子と男子が約束して、違えるとは何事だ!貴様!」「助けてくださーい!」。暴れる又市。弱る藤助。これを聞きつけた小増は生意気盛りである。金包みを手に、部屋へ。「手をお離し!20金を返せと言ったそうじゃないか。悪かったじゃないよ。20両で思いのままになると思ったら大間違いだよ。私は金になびく女じゃない。田舎侍は嫌いだよ!欲しかったら、くれてやる!こんな金!」。金包みを投げつける小増。又市は茫然とするばかりだ。小増が相手をしていたのは、中根善之進という同じ榊原藩の重役の倅。中根が聞きつけ、「当家の水司が手荒な真似を?」「御前から叱ってやってください」。水司の部屋へ。「水司、どうした?」「これは面目次第にございません」「ここは色里。手荒な真似はいかん。上役に知れると、しくじるぞ。内分にしてやる」。

すると、又市が弁明する。「身共の話もお聞きください。私はこの女に心を奪われ、通うようになりました。しかし、見向きもしてくれない。20両を叩きつけて、悪口を言うのです」。中根が言う。「小増は以前から、わしの馴染みなのだ。この里にも義理人情がある。諦めろ。わしを侮ると、お前のことなど、どうにでもなる。貴様のような田舎侍は思いあがるなということだ」。調子に乗った小増も「中根はんが私の間夫なのよ。お前のところなど、出られるわけがない。鏡と相談したことがあるの?火噴き達磨のような顔をして。お帰りよ!」。又市が中根に飛びかかる。「水司、離せ!」。扇の要の部分で又市の額を叩き、そこから血が流れる。「はなはだ残念だが、上役に報告する。水司、帰れ!」。恥辱を受けた又市はすごすごと店を去る。「ちょいと!男の泣きツラはみっともないよ!火噴き達磨が泣き達磨になったよ。田舎侍!」。これを聞きながら、又市は「残念。このまま屋敷には帰れん。憎っき奴は中根善之進。許せん!」。一方、中根も帰る。謡を口ずさみながら、ブラブラしていると、根津七軒町の大正寺の前に又市が現れる。「無礼者!誰だ!」「水司又市だ!」肩から袈裟懸けにエイ!と中根を斬り殺した。血の臭いが立ち込める。中根の懐から金を盗んで、又市は逃げた。

柳家三三 寄席の踊り

柳家三三「札所の霊験」(二)

水司又市は姿を消す。七軒町で中根善之進が殺されたと聞いた小増は泣いてばかりの暮しをしていた。明くる春になって、本郷六丁目の藤屋七兵衛という男が増田屋を訪れる。30歳でおかみさんに先立たれ、商売仲間に連れてこられたのだ。まことに品があり、面差しが中根に似ている。小増とほどなく馴染みになり、深い仲になった。「この人ならば」と、2年の年季を残して、身請けして、小増(本名・お梅)を後添えとして迎え入れた。七兵衛には二人の子供がいた。8歳の正太郎と、2歳のおつぎである。正太郎は新しい母親を「スベタ女郎」と呼んで好かない。お梅も「憎たらしい!」と、つねったり、ひっぱたいたり。正太郎は傷だらけ。そこに葛西の小岩村に住む先妻の親が来て、「どうしたんだい?正太郎」と訳を訊く。「この子はウチで育てるよ!」「駄目です。大事な跡取りなのですから」「ならば、なぜ大事に育てない?」。正太郎も「おばあちゃんのところに行く」と言って、連れて帰ってしまった。

しばらくして、藤屋は自火を出して、二つの蔵を焼いてしまった。自火を出した家は、その場所に再建できないという決まりがあり、麻布に引っ越す。すると、弱り目に祟り目。麻布の大火で焼き出され、藤屋は倒産してしまう。七兵衛はお梅とおつぎを連れて、知り合いを頼って越中高岡に移り住んだ。大工町に荒物屋を開き、七兵衛が荷を背負って商売をした。お梅は近所の掃除、洗濯、縫い物を手伝い、稼ぐ。おつぎは店番をする。高岡に真言宗の総持寺という寺があった。永禅という和尚と真辰という弟子、庄吉という寺男が住まっていた。この永禅和尚が七兵衛夫婦によくしてくれる。5両の商売の元を貸してくれた後も、2両、3両と借りているうちに、3年で24、5両という借金ができてしまった。気不味いので、お梅は永禅の着物の繕いをしたりして、身辺の世話をするようになった。

「ごめんくださいまし」「誰じゃ?お梅さんか?きょうは何じゃ?」「袷が出来上がったので、袖を通していただきたいと」「お前さんの腕なら間違いないじゃろう。それより、気晴らしに一杯やっていたところだ。一人は寂しい。女に酌をしてもらいたい」と、お梅にお酌を頼んだ。「いい女に酌をしてもらうのは、格別じゃのう。注いでくれるか。ハイハイ」。「お梅さんのようないい女の酌だと、ガラリと味が違う。美味いな」「肴がございません。鰹節味噌を今度、こしらえてまいりましょう」「真辰も庄吉もいないと、男一人で不精でいかん。わしばかりやっておっても・・・酌をする。いいじゃないか・・・・いい飲みっぷりだ。ハイハイハイ。雨が降ってきたか。真辰と庄吉は何とかするであろう。高岡に来て3年か。早いな。二人ともよく働く。おつぎさんも手伝って、感心だ。江戸では良い暮しをしていたと聞く。何かと不自由であろう?」「江戸での火事で苦労しました。今は気楽でいいです。江戸でのことは思い出すこともなくなりました」。

お梅が言うと、突然、永禅が切り出した。「ならば、わしのことを忘れるのも無理はないな。なにしろ、13年も前のことだものな。やっぱり、美味いな。のう、お梅さん!増田屋の小増さんよ!」「なぜ、ご存知?」「わしはすぐにわかった。惚れたオナゴじゃ。わからんか?13年前、散々通った、わしは水司又市じゃ!」。動揺する、お梅。「気がつきませんで。まぁ。ねぇ」「江戸のことを忘れたかもしれんが、わしは忘れん。田舎侍は嫌いだと20両を横ツラに叩きつけられた日のことを、昨日のように覚えておる」「あの頃は、子ども女郎で、何もわかっていませんでした。貧乏暮らしが報いです。昔のことですから」「昔のことでも忘れん。額の傷だ。それも忘れた?不実だな。親の威光をかさにきて、扇の要で打った傷じゃ。悔しくて、善之進のことを斬ったのはわしだ。逃げた。越後には戻れん。叔父が住職をしていることを思い出した。弟子入りを願ったが、ウンと言わん。全てを打ち明けた。死んだ気になればと、弟子入りを許された。その修業の辛かったこと。叔父が死んで7年。女もやらず、美味いものも食わずにきた。お前ゆえだ。人を殺したのも、お前ゆえだ」。

「わしは恨んでいるわけではない。ならば、金など貸すわけがない。貸したのも、お前ゆえだ。もう、かれこれ24、5両」「暮し向きが良くなったら、返します」「手に余りはしないか?」「必ず返します」「催促するわけじゃない。構わん。寺の用をしてくれる。かえって、もったいない暮しだ。度々、お前が来る。修業が足らんな。13年、坊主をやって、浮世を捨てたつもりが、また煩悩が起こってのう」「やめてください!」。言い寄る永禅を押しのけるお梅。「言うことを聞いたら、借金がなかったことにしてもいい」「堪忍してください」「覚悟をせい。お前のために出家して、お前が来て迷わせるとは、罪ではないか?」。雷が鳴り、雨がザーッと降ってくる。真っ暗闇。何が何だかわからない。二人は深い仲になった。

弱みを握られる。いけすかない。来るたびに言い寄る。虫唾が走る。しかし、大事にしてくれる。一方の亭主は商売がうまくいかなくて、辛く当たる。やがて、永禅の情に惹かれる。家にいるのが嫌になり、お梅は永禅の寺に泊り込むようになる。30という歳。くすんでいた色ある花は匂い失せず。9月末から10月にかけて、全く家に戻らない日が続いた。心配した七兵衛は寺を訪れる。むかっ腹が立っている。ズカズカと本堂へ。戸を開けると、座敷に置き炬燵。イチャつきながら、永禅とお梅が酒を飲んでいる。引きずり倒してやりたいところを、グッとこらえ、借金のために我慢しているのだろうと思う。遠くの方から咳払いする。「ごめんください」「七兵衛さんか」「お梅さんを引き止めてしまい、申し訳ない。ついつい長引いた。一杯やりなさい」七兵衛に永禅は酒を勧める。「お梅!おつぎに店は任せきり。帰ってこなくては困るじゃないか!お寺の用は夜の方が多いようだから、昼は店にいて、夜鍋にしろ!」。そう言って、七兵衛は「頂戴します。手前どもでは、とてもやれない、癪に障るほど美味しい酒です。こちらの座敷は近頃、普請?庭の様子もだいぶ変わりました」「参詣の者が増えたゆえ、見えないように垣根をこしらえた」「膳の上には豪気に生臭いものを。色々と精をつけなきゃ、ならないでしょうからねぇ・・・手酌でやります」。

「きょう伺ったのは・・・ちょいと手広く商売したいと思いましてね。元手のことで相談に来ました」「大事な相談があるそうだ。お梅、町まで行って、七兵衛さんの好きな肴を買ってきてくれ」と、お梅に買い物に出るように頼む。「ご家内を使い立てして悪いな」「のべつ、総持寺の和尚はいい方だ。苦労しただけのことはあると、当てつけがましく言うんですよ。旦那も隠居するんでしょ?もし良かったら、旦那のところに、預けてもいいと思っているんですよ」「人のかみさんを借り切りにするわけにはいかん。世間の目もあるじゃによってな」「今更、気になりますか?私は構いません。旦那さえよろしかったら、差し上げたい。あの女、巡り合わせが悪いんだ。いいことがない。元は根津で勤めの女。馴染みになって、身請けした。大きな店でしたが、うまくいかなくなった。店の中はもめるし、火事は出すし、潰れた。とうとう田舎へ来た。つくづく貧乏はしたくありません。とうとう惚れた女房にまで愛想を尽かされて。女房は旦那に惚れていますよ。差し上げても構わない。それについちゃぁ・・・小間物屋をやりたいんだ。昔は17、8人の奉公人がいた。手広くやるのは慣れている。先立つものをお願いしたい」。

「いくら?」「百両でいい」「それは大金」「24、5両の借金を棒引きにして、あとは百両頂く。わかりやすい話でしょ?旦那!」すると、永禅は庭に出て、薪割りをはじめる。元々免許皆伝の剣術の使い手。スパッ!と斬っていく。見事な腕前だ。「旦那でも、薪を割ることがあるんですか?」「酒ごなしにいい」。坊主頭に鉢巻き。粋な形じゃない。「さっき、お梅をやる代わりに百両出せと。わしとお梅の間に何かあると思うのか?何もないぞ」「いいんです、そんなこと。差し上げます。そっちの方が、気が楽です。二人とも、その了見なんでしょう?だから、差し上げます」「住職として、お梅さんのことを、とやかく言われるのはさしおけん」「何、言っているんだ。グッとこらえて、さしおいているんだ。何もしていないとでも?すべて承知だよ!大きな声は地声だ!人の女房を寝取って!百両出せ!」。すると、永禅は「喧しい!」と言って、持っていた斧で七兵衛の頭を一刀両断。血しぶきがあがり、ピクリとも動かなくなった。毒を食らわば、皿まで。死骸を本堂の縁の下に隠した。

そこへ寺を訪ねる者が。「和尚さん、ごめんください」「おつぎさん!」「お父っあんは?」。永禅は見られたな!と思うから、襲いかかろうとする。キャーと逃げ出すおつぎ。捕まえようとして、おつぎが山門を飛び出したところで、お梅が帰ってくる。「旦那、履き物も履かないで」「えらいことになった。七兵衛がお前のことで詰って、薪割りで殺してしまった。おつぎに見られた。寸でのところで、逃げられた。わしと一緒に逃げてくれないか?」「勘弁してください。本当に見たのなら・・実の子ではありませんが、本当の子のように可愛がっている。可哀相。帰って、話を聞いてみます。助けてください。確かめて、もし見ていたのなら・・・。ウチの人は?」「本堂の縁の下だ。折りを見て、埋めておく」。それで、お梅が帰っていった。

夜。「お梅さん、いるかい?」永禅が入って来る。奥でキャーッという声。薪割りを振りあげた鬼のような形相が蘇る。「大丈夫。見てません」とお梅。「お父さんは大坂に行ったと言ったら、寂しいから一緒に寝てくれろと。お酒の支度をしますね」。こうやって、永禅がお梅の家に毎晩のように泊まるようになった。土地の博打打ちで円治という男が、総持寺の真辰と庄吉をそそのかし、毎晩、寺で博打をするようになった。真辰はお調子者で、のめり込むタイプ。勝てなくて、借金の山を作った。「そろそろ払ってくれ」「ないものはない!」「いいから出しな!和尚から借りてこい」「貸しやせんわ」「それが貸すんだよ。弱い尻があるじゃないか。脛に傷。知らないの?藤屋の亭主がいない間に、寺の住職が間男。知れたら、遠島じゃ済まないぞ。脅して来い!人から金を引っ張るには、いい子いい子して、あとからゴツン!だぞ。柔らかく撫ぜて、あとからチクリ!だぞ。下手に出るんだ。和尚様のような立派な出家になりたい。辛いこともあれば、楽しいことも。芸者遊びのお金を都合してほしい。和尚さんもお梅さんとお楽しみのようで。こうやるんだ!」。

知恵をつけられた真辰はお梅さんの家を訪ねる。「旦那!真辰さんが来ましたよ」「いないと言え!」「いないはずが、酒飲んでいる!」「檀家の帰りにちょっと寄っただけだ」。「あの・・・忘れた。いい子でゴツン。柔らかでチクリ。金、貸してください。20両、30両を10両に負けておく。私も和尚さんのような立派な出家になりたい。法事で芸者をあげて、弔いで女を抱く。近頃はお梅さんの酌で酒飲んで、お楽しみ。貸すだろう?」。与太郎みたいな覚えてきたことを棒読みなのが落語的で可笑しい。「10両だのう?」「和尚さんも大事にして。身体が悪くならないように」。これで、弟子の真辰は10両をもらって、また博打へ。

寺で博打をやっているというのが、お上の耳に入った。いきなり、「御用だ!」。円治は駆け出す。真っ暗闇の寺の中を逃げ回る。真辰は肥瓶に落ちた。庄吉はマゴマゴして、本堂の縁の下に隠れる。何か、帯のようなものがある。掴まる。見つかって、「出てきやがれ!」。庄吉は帯を掴んだまま、ズルズル・・・。血に染まった七兵衛の死骸が出てきた。というところまでで、噺を切った。圓朝作品の長編のほんの一部を語っただけだが、次から次へとストーリーが転換する面白さと複雑な人間関係があやなして、興味深い2時間弱の口演。師匠は「登場人物の誰にも感情移入できない噺」と言っていたが、緊張と緩和のバランスを取って、面白く聴くことができた。さすが、稀代のストリーテラー・柳家三三である。