三遊亭兼好「死神」 人間ってそういうもんだよね、くらいでいいんじゃないか。教訓めいたものを求める噺ではない。

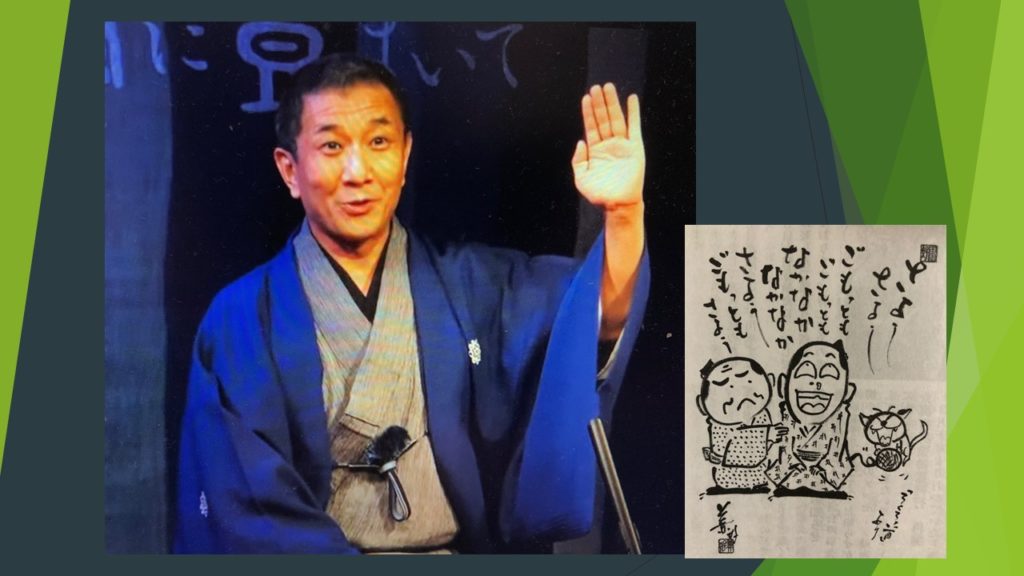

晴れ豆TVで「代官山夜咄 三遊亭兼好『死神』」を観ました。(2020・08・08)

兼好師匠の芸の上では曽祖父にあたる五代目三遊亭圓生の「死神」は名演だった。と言っても、僕はテレビ(多分、NHK総合「夜の指定席」だったか)でしか見たことがないが、死神が「けーるよ、けーる」という傍で、男が無言でバッタリと倒れる姿は当時小学生だった僕には衝撃で、それこそ怖くて夜中に便所にいけないほどだったのを覚えている。

兼好師匠の「死神」はこの圓生師匠の孫弟子にあたる師匠・好楽から教わった型だそうで、「ラストだけ変えた」とのこと。高座後の兼好師匠と広瀬和生さんとの対談をベースに考えてみる。

借金で窮した男の前に現れる死神の描写が独特だ。背丈は7つか8つくらいの子どもくらい。顔だけが妙に大きく、骸骨にまるで紙を貼ったみたいで、こいつがシワクチャのなっているよう。目だけは大きくてどうにも気味が悪い。髪だけが2、3本、お情け程度に生えていようという。着物はボロを着て、荒縄でギューと結んでいる。

「お前とは深い縁があるんだ」という意味深長な台詞も印象的だ。作者の三遊亭圓朝はグリム童話の「死神の名付け親」を基に創作したと言われているが、外国には「名付け親制度」というのがある。お世話になった人や神父さんなど社会的地位のある人に自分の子どもを名付けてもらうという慣習があり、ひねくれ者が「死神に名付け親になってもらおう」と考えた。これが「お前とは縁がある」につながっている。圓朝は外国のこの制度が日本には合わないと考え、噺の中で曖昧にしている。

死神から教えてもらった呪文で医者として儲けるが、散財をして、もう一度医者を始めたら、死神は足元ではなく枕元にいるので禁じ手を使ってしまう。伊勢屋善右衛門が「三途の川を渡る船頭がもうすぐ向こう岸に着くときに、大きな男がドスコイ!と舟を押して逆戻りした」というのが可笑しい。吉原に三日居続けをして、楊枝をくわえて洋々と歩く男の前に再び現れた死神、「お前なら、やると思った。あれほど言ったのに」。儲けの半分をやるから勘弁してほしいというと「要らない。魂がほしい」と、蝋燭のある部屋へ連れて行く。人間の寿命だ。情けはかけてやると言うが、「消えるよ・・・消えた。残念だったな。魂、もらっておくよ」。

死神は「魂を持って帰ること」を仕事にしている。この噺は死神は淡々と仕事をやっているだけであり、特段怖い噺ではないという解釈だ。だから、噺のオチは、「火が消えるか、消えないか」ではなく、「点いた火を、いかにまた消させるか」。だから、倒れるという見立てオチのあの形が綺麗だと考えた。そのことをある程度わかっている人には受け入れられるが、初心者にはアレ?という感じになってしまうので、力量が問われる噺だ。死神に意思はあるのか?悪意はあるのか?兼好師匠は「そういう仕事なんだ」と考えることで、わかった気がするという。

患う=死神がついている。人それぞれについている。これは日本独特の風土からうまれた文化で、海外では神様が何人もいるなんてありえないとも。死神が「おせーてやろーか」と現れるのは日常茶飯事のことで、実に映画的でわかりやすい。学校寄席でご隠居のところに八五郎が訪れるという噺よりも、「死神」の方が子供たちはよっぽど理解できる。悪魔とか、死神とか、わかりやすい。高座の前の子どもが「消えるよ!」って叫んだり。ストーリーがしっかりできている。

ここで終わらず、男の女房が「亭主はどこかへ行っちまうし、こんな苦しい思いをするんだったら、死んじゃおうかしら」と言っているところに、死神が現れ、「おせーてやろーか」。噺は元に戻っていくという演出だ。これは兼好師匠が独自に考えた。「死神」は昔から様々な噺家がそれぞれに「テーマ」を持って挑んできた。兼好師匠は「私自身はテーマを求めない人なので」とおっしゃっていたが、「お金ってこわい」とか「欲張るとよくない」とかいうのではなく、人間とちょっと違う生き物とのエピソードくらいに考えていると。テーマを突き詰めると、噺が壊れがちだと。上方で遊んで帰ってきたら、うまくいかなくなる。人を殺したとか、金を盗んだとか、そんな何も悪いことなんかしていない。だから、人間ってそういうもんだよね、くらいでいいんじゃないか、と。

兼好師匠は60歳を一つの区切りに考えているそうだ。「今の兼好でいることをやめようかな」と思っていると。声、動き、頭の回転、落語を集中して考えるということ。ある年齢に達すると、それがいい方へ働かなくなるような気がする、声が出ないとか。努力は60歳まででいい。一所懸命は何か違う。談志師匠は「枯れた芸、なんていうが、それはちゃんとした芸ができなくなっただけだ」と言っていた。談志師匠の晩年、できることができなくなるということについて、考えてしまう。年をとるとこうだよ、というのが実感できない。割と想像している方だが、想像を超えたものが起きるから。

コロナによって、当たり前が当たり前じゃなくなってきた。落語家の在り方。配信で伝わるのか。落語自体に対する考え方は変わっていない。無観客でマイナスイメージが伝わっていたら嫌。有料で観ようという人は、考えてくれているから、信じている。無料が怖い。なんとなく観て、つまらないと思われる、これは怖い。テレビは落語に向いていない。落語というのは集中してのめり込んで聴くもの。なんとなく観て伝わるものではない。無料の配信でチャットしながら観ている人って、なんだろう?今は非常時なので、便利だけど、「リアルな落語じゃないんだな」とわきまえる必要あり。

無観客で目線やアクション、仕草が変わるか?と言ったら、普段通り。カメラ目線は違うだろう。テクニカルな部分は変わらないでしょう。鳩じゃない。これから3、4年、これが続いたら色々な考えなくてはいけないことは出てくるだろうが。このコロナがいつまで続くのか。今、模索続いているが、戻ったとして、満員+配信も、ということになるのか?そのあたりの明言は避けた。

昔はナマの声で演っていた芸能。声が届かない=引退、後進に稽古をつける。今はマイクがあるから、年を取っても声が届く。だから現役でいられる。後進にすべてを教えることはしない。そこが伝統芸能の難しいところ。義太夫などは違うんでしょうが。兼好師匠から習っている噺家も多い。自分の工夫も含めて教えちゃう。今、演っているのを見せて、その上で「習ったときはこうだった」と教える。まんまやっている人も。でも、習ったばかりでも、お客様の目に触れる機会も多い。萬橘師匠のように、やはり自分の工夫を加えて演る人が多いのでは。リズムとか、クスグリとか、いずれどのみち変わっていくものだから。

逆にまんま演っていても、面白さが違う。「兄さんから習った噺で賞を獲りました!」と言われると悔しいよね。芸のしょうがないところ。誰から教わったか、言った方がいい。これは自分の工夫だと主張した方がいい。生駒屋が活躍する「ねずみ」(兼好師匠の新演出)を今、一之輔師匠が演っていますし(笑)。

50歳になった兼好師匠のこれからのビジョンは?噺を増やすのは、もうやめる。フィルターがかかって明らかに面白くないと思っている噺、本来は面白いはずという噺、あんまり演らない噺、まだまだ眠っている。それをもう一回、やってみよう、と。「妾馬」は嫌いだったが、面白い面白くないじゃない、違うんだなと思うように。師匠・好楽が「十徳」でトリを取ったとき、楽しかった。70歳を過ぎた師匠が嬉々として演じると、こんなに面白いのか!と。

現在持っている噺は、250くらい。企画の会でも、持っていればやるが、ネタおろしはしない方向。同じ噺は東京では一カ月は演らないという主義は、お客様が重なっているといけないという思いからだったが、今、コロナで地方の仕事がないから困った(苦笑)。大嫌いだった「文七元結」も、今、やってみようと思っているし。新作は年に1本くらいは作っているけど、やっぱりねぇ…。

兼好師匠は非常に頭脳明晰な方で、しっかりとした意思のある方なので、逆にこのインタビューでは「コロナ以降の落語界」や「50代以降の落語との向き合い方」などを明快にきっぱりとおっしゃることはなかったが、その言葉の奥に秘めているものはしっかりと捉えることができたような気がする。「死神」論から広がって、芸論や芸人論に発展していった広瀬和生さんとの対談は非常に有意義なものであった。