「僕が、落語を変える。」から足かけ20年 “自分の落語”を模索し、探求し続ける 柳家花緑

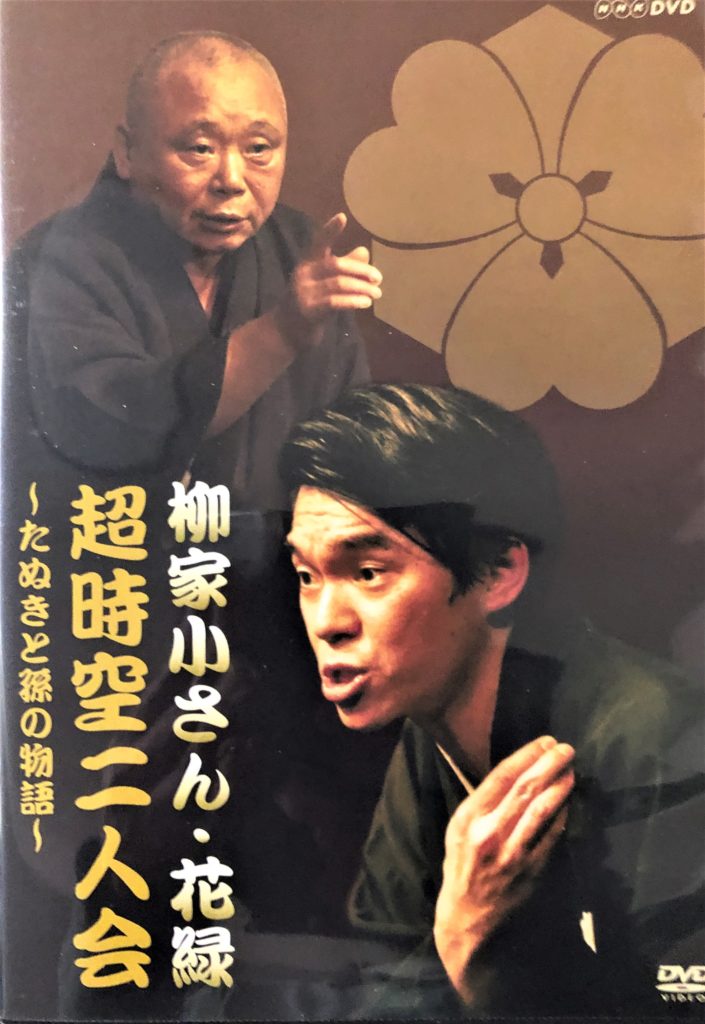

NHK-DVD「柳家小さん・花緑 超時空二人会~たぬきと孫の物語」(発行:NHKエンタープライズ 販売元:竹書房)を観た。

今月11日の文蔵組落語会で、ゲスト出演した柳家花緑師匠が、文蔵師匠のリクエストに応えて「中村仲蔵」を演じた。もう、花緑版「中村仲蔵」はできて10年以上経っていると思うが、仲蔵夫婦、特に女房に焦点を当てた構成と演出に、僕は初めて聴いたとき、舌を巻き、チャレンジ精神旺盛で、小さんの孫からの脱皮(もうとっくに脱皮していたが)にずっとこだわる姿に共鳴を覚えたのを覚えている。ドラマチックな演出で毎年、赤坂ACTシアターで上演される志の輔らくごや、一世を風靡している神田伯山先生の講談は当然、演芸の世界を超えてエンターテインメントに昇華している点で高い評価をするべきだと思うが、寄席演芸における花緑版「中村仲蔵」ももっと評価されるべきだと思う。

「東京かわら版」2017年12月号の「今月のインタビュー 柳家花緑 見えないものを信じる」から、花緑師匠の「自分の落語」についての抜粋。

僕はチャレンジし続けて人生終わったら面白いんじゃないかなあと思います。自分の後も時代に合った面白い芸人が絶対出てくるでしょう。悲観的になってないです。逆に楽しみです。自分が長生きして、そういう人を目の当たりにできたらいいな。宮治くんや松之丞くんとか、新しいスターが出てきてるじゃないですか、一之輔さんが出てきたときもそうでしたけれども、ああいう人を見ていきたい。見てるだけじゃなくて一緒にやらなきゃいけないのが辛いところですがね(笑)。大変ですよ~、一之輔さんに前で爆笑させられたお客さんが笑い疲れてハァハァしてる後に出て行くって。でも同時代を生きてそういう後輩を目の当たりに見られるの、僕は愉しいですねぇ。(中略)

自分でも、どうしてこんなに正直にものを言うのだろうと自己分析した時に腑に落ちたことがあって。やっぱりもともとの悩み、小さんの孫ということで特別扱いされたり、色眼鏡で見られたこと。もちろんプラスもたくさんあったけど、自分の中心が取れないでいた。だから自分で自分を剥いていくというか、心を見つけていかなければならなかった。客観的に自分を見たかったし、お客さんに「見てほしい」っていう気持ちもあるんです。「これで僕を腐してください」って。素の自分を腐されるなら結構。世の中は好き嫌いだから。以上、抜粋。

一之輔師匠、松之丞さん(現・伯山先生)や来年真打昇進が決まっている宮治さんの名前を挙げて、その独自の高座を評価し、自分も自分を信じて花緑ワールドを作る意気込みが伝わってくる。その思いは、20年近く前の書籍にも読み取ることができる。2001年に刊行された、柳家花緑+小林照幸「僕が、落語を変える。」(新潮社)からの、抜粋。

小さんが小さな声で言ったことは、不安とたたかったときの胸中だった。「小さんになってからの方が不安だった。下からも追い上げてくる人間がいる。自分がこの位置を保つためにはどうすればいいか悩む。夜、熟睡できなくなったのは小さんになってからだった」。小さんになるよりも、小さんであり続ける方が大変だったわけである。

「まずは、花緑が花緑であり続けるために頑張り続けるしかないのです」。国宝を超えるためには必要なものは、それしかない。「高座に上がるたびに、思うことがあるんですよ。座布団が目に入る。座布団の上であれこれと噺をして、高座から下りる。一枚の座布団を噺が終わるごとに、前座がひっくり返しますが、座布団の上では本当にいろいろな世界が広がっているんだなあって思うと、不思議な気持ちになる。座布団の上で人情噺も滑稽噺もできるし、花魁にも狸にも狐にもなれる。古典の江戸と新作の現代にも行き来できる。たった一枚の座布団とは思えないなあと思う。落語って凄い可能性がある芸だと思うんですよ。語るべき噺で語られていない噺もたくさんあると思う。年々膨張していて、膨張している外に何があるのかわからない宇宙のように。僕、高座の座布団って宇宙のようなものだと思っているんです。座布団一枚の宇宙で僕は何ができるか、どこまでできるか、って考えているんですよ」

古典落語を語る花緑。新作落語を語る花緑。花緑の高座が「座布団一枚の宇宙」ならば、花緑の落語は、さながら、現代、過去、未来を行き交うタイムマシンだ。以上、抜粋。

さらに2年後の2003年刊行、「東西落語がたり 柳家花緑思いっきり対談」(旬報社)の「対談を終えて」にも「花緑ワールドを作る意気込み」が著されている。以下、抜粋。

表現って、いろんなことが可能だから、今はあえて枠はつけなくていいと思っています。落語に自分を当てはめるんじゃなくって、ボクに落語を当てはめればいい。うちの師匠も“自分は芸人に不向きじゃないか”って、悩んだ時期があったらしいんですね。実際に、愚痴をこぼしてたのを聞いた人がいて、その人から聞きました。“自分は噺家には向かないんじゃないか。暗いんじゃないか”。志ん生師匠みたいな遊びができなかったり、女の出てくる噺ができないとか。そういうところで、自分は向いてないじゃないか、って悩んだらしい。そういう意味で、ボクも落語家っていう枠から外れているのかもしれない。でも、そのことの悩むのではなく、こっちに落語を引き寄せる努力、で苦悩すればいいんだと思って。

落語を引き寄せる…ボクに合う落語はなんなのか。ボクにしかできない作品と、ボクじゃなきゃやれないものはなんなのか。昔はなかった、新しいボクの作品をCDに残す、っていう作業がちゃんと成立するんでしょう。これが小さんのコピーだったら、残さなくていいでもんね。以上、抜粋。

僕が今回観たDVDは、2004年にBSハイビジョンで放送されたもので、師匠であり、祖父だった五代目小さんが亡くなった2年後である。NHKに残された五代目小さんの1000に及ぶテレビ番組(落語以外も含む)のアーカイブに残された映像と音声を活用し、04年に花緑師匠がステージに上がって公開収録した画期的な内容である。

師弟リレー落語「狸の札」/演劇的型落語「粗忽長屋」/師弟対談「あの世からこんにちは」/9歳の小林九(九太郎)の「酒の粕」(「ビックショー 柳家小さん」より)/超空間落語「二人旅」/6人の小さんによるスーパー「笠碁」

「粗忽長屋」は小さん十八番だが、この「まめでそそっかしい」八五郎の小さん部分の映像と音声を切り出し、花緑師匠がそれにあわせて、雷門前の行き倒れの世話人とのんびりしてそそっかしい熊五郎をナマで演じて、一つの噺を作り上げるという、それは見事なものである。

また、当時9歳の花緑師匠の実に達者な「酒の粕」。さらに、NHKに残っている小さん師匠の「笠碁」の6席の映像(1979~92年)を見事に組み合わせた「スーパー笠碁」も愉しい。特に84年、69歳のときの高座の雨が降る中、碁が打ちたくてたまらなくなり、喧嘩別れした碁敵の店の前で「見て見ぬふり」をする美濃屋の表情のアップ、目線の使い方の素晴らしさといったらない!

「あの世からこんにちは」の、信楽焼きの狸の置物の小さんが、孫に喋る芸談も聴き逃せない。「芸の、噺の正面に全部、心持ちが出てくる。だから、私の師匠が心の曲がった奴は噺家になるなと言っていた。卑しい奴は卑しい噺しかできない。生意気な奴は生意気な噺しかできない。ずるい奴はずるい噺しかできない。全部、それが滲み出てくるから、噺家は清廉潔白じゃなきゃいけない」。「失敗は色々ある。いつまでもクヨクヨしてちゃ駄目だ。すぐに忘れることだ。すんだもんなんだから。人が何言ったって、悪口言ったっていい。そんなこと、気にするな。そんなもんで自分の気持ちが動くようじゃだめだ。肚を決めて喋らなきゃいけない。お客様にぶつかって、自分で色々会得していく。お客様に聞いてもらって、モノができていくんだ」。

それを聞いた花緑師匠。「万事素直」が口癖でした。嘘が嫌い。子供の頃、嘘をついて、怒られて、仏様の前で嘘をつかないと誓えとやらされた。15歳で入門して、18歳で二ツ目になり、祖父のままの落語を演って褒められて、22歳で31人抜きで戦後最年少で真打になった。そのときに、批判の声も多かった。おじいちゃんに似てる。俺はカロクではなく、フロク(付録)かと、「ついで」かと、葛藤した。孫であることを邪魔にすら感じた。でも、それは逃げていたんだと気づいた。

孫であることも個性だ。心地よく、嬉しく思おう。それを深めていけばいいんだ。肯定的に楽しめばいいんだ。祖父が亡くなった後、視野が広がり、補助輪が取れた自転車のように走れた。・・・なるほど!自分の落語を作るという作業に移るまでに、さまざまな心の葛藤があることに、僕は感動しました。そして、あの花緑版「笠碁」が生まれたのですね。

2008年刊行の柳家花緑著「落語家はなぜ噺を忘れないのか」(角川新書)の「おわりに」から、以下抜粋。

落語の世界では、江戸の庶民を演じることが多いわけです。だから必然的に江戸っ子の気持ちを考える。やせ我慢。人情。粋。この最後の「粋」という物事の捉え方。江戸っ子らしいんですね。腹八分をいうことです。お腹いっぱいにしてしまうのは、反対に「野暮」と言われた。(中略)

今回の本を江戸っ子が読んだら「この噺家は野暮だねェ~」と言ったんじゃないかと、思うんです。すべてを包み隠さず手の内を明かすのです。もしこれが手品だったら、お客様が種を知っている状態です。ここで、はっきりと言っちゃいましょう。私はそうとう「野暮」な落語家です。しかも我が小林家、柳家一門で私だけです。五代目も六代目の小さんも粋を重んじる落語家です。私だけが突然変異のように、こんなんなっちゃったんです。

でも、考えてみれば、人間、基本はみんな野暮じゃないんですか。人間は野暮だという前提のもと、だから粋を目指そうとした。今、現代がどっちかというと野暮な時代なんだと思うんです。お客様が「粋」だけじゃもの足りない。もっと見たい。もっと聞きたい。それに応えようとする時代。だから昔は、「いよっ粋だねェ」がほめ言葉。これからは「いよっ野暮だねェ」がほめ言葉になるんじゃないでしょうか。以上抜粋。

さらに、2010年刊行、広瀬和生さんがインタビューした「この落語家に訊け!」(アスペクト)から、花緑版「笠碁」についての抜粋です。

―花緑版「笠碁」は見事でしたね。ああいう、名人の十八番だった噺は、演者が新たに自分のものにしてくれないと困る。僕は五代目小さん師匠の「笠碁」も先代馬生師匠の「笠碁」も、どちらも大好きで頭の中に入っちゃってるので、五代目の型をそのまま演られると小さん師匠が頭の中で重なっちゃうし、金原亭そのままだと、頭の中に先代馬生師匠が出てきちゃって、困るんですよ。

花緑 困りますか。

―四代目小さんは「創作力のない者は噺家ではない」と言ったそうですね。2003年の花緑師匠との対談で圓楽師匠(先代)は「志ん生師匠が『おれの噺は文楽さんとは違うよ』と言っていた。それで、噺って人によってこれだけ変わるものなのかと思った」ということをおっしゃっていた。家元も「これは文楽のフレーズで」という言い方をよくされます。つまり、志ん生や文楽といった人達は、自分独自の噺を作っていたわけですね。決して、五代目小さんは四代目のコピーをして上手いと言われたわけじゃない。だからこそ、「小さんの孫の花緑が自分の『笠碁』を作った、この了見が素晴らしい!」と心底思ったんです。

花緑 そう考えると、僕は凄く当たり前のことをやっただけなんですね。新しくはないんですよね。

―なのに、1990年代に志らく師匠が「それは誰から教わった型だい?」と訊かれて、自分でこしらえましたと答えるとバカにされた、と…。

花緑 僕も同じようなこと、言われましたね。以上抜粋。

そして、今年4月刊行された、「柳家花緑特選まくら集 多弁症のおかげです!」(竹書房文庫)の「まえがき」で師匠はこう書いている。以下、抜粋。

(真打昇進)その頃、私はまくらが苦手でした。(中略)お客様を温めてから本題に入らなくてはいけないのに、スッカリ冷え切ってからの長屋が登場する訳です。熊さん八っつぁんも寒さで喋りが空回りし、大家もご隠居も風邪をひきそうな勢いです。これではいけないと勉強会でまくらを鍛えよう!なんて逆にペラペラと多弁症全開になり、気が付けば開演してから、まくらだけで40~50分が経っていたなんてことはザラで、そこからの「四席申し上げます」って、これはお客様への拷問かっ!とツッコミを入れたくなるようなことをたくさんしてまいりました。(中略)実に感慨深い。昔の自分に教えてあげたい。そのためにタイムマシンを作りたい!そんな心境です。以上、抜粋。

次の柳家花緑の新たなステージが展開しつつある。自分の落語から、自由な高座へ。「小さんの孫」という呪縛から解放され、イキイキと落語を喋る花緑師匠は素晴らしい。今、噺の方は「練り直し」の作業をここ数年、取り組んでいる。そちらの方も楽しみである。七代目小さんになるとき、どんな噺家に昇華しているのか。僕も長生きして、その姿を観させていただきたい。