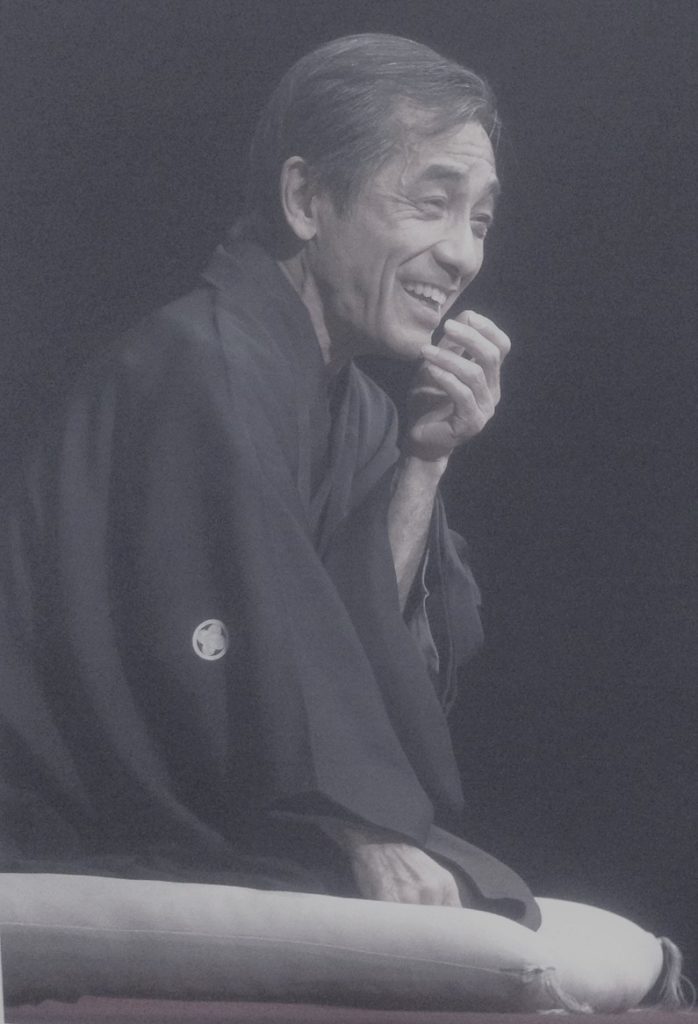

追悼 柳家喜多八師匠 清く、けだるく、美しく(中)

喜多八師匠の命日だった昨日から、「東京かわら版」2015年11月号「今月のインタビュー 柳家喜多八」、同2016年7月号「追悼 柳家喜多八」、2014年に出版された柳家喜多八著・五十嵐秋子(東京音協)編「柳家喜多八膝栗毛」(まむかいブックスギャラリー)、2012年刊行の柳家喜多八・三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎著「落語教育委員会」(東京書籍)などから抜粋をして勉強させていただき、「喜多八師匠の魅力」を考えています。

「東京かわら版」2016年7月号「追悼 柳家喜多八」の「喜多八を偲んで2 兄弟弟子編」から抜粋です。

※柳家〆治。73年小三治に入門、小りた。78年二ツ目昇進、〆治。87年真打昇進。

※柳家はん治 77年小三治に入門、小はぜ。82年二ツ目昇進、はん治。87年真打昇進。

※柳家一琴 88年小三治に入門、桂助。92年二ツ目昇進、横目家助平。01年真打昇進、一琴。

一琴 僕は去年(2015年)まで喜多八兄さんとここ(落語協会の二階)で二人会やらせてもらってたんです。兄さんは覚えた噺を色んなところで試したいって思っていらっしゃって、声をかけていただいたんです。兄さんよりも先に行かなくちゃって、会の30分前には来てるんですけど、その前にはもういるんです。ここの上に上に資料がいっぱいあるから、ビデオ見ながらずっと勉強してるんですよ。

はん治 勉強家でしたね。

〆治 本当に落語が好きで、寄席が好きで、稽古が好きで。

一琴 隔月でやってる勉強会で普通だったら同じ噺って演らないじゃないですか。でも「前に演った噺なんだけど、ちょっと変えたんだよ」って、同じ噺をお演りになったりもする。その都度その都度で考え方を変えるんですよね。鈴本で10日間通ってたお客さんから聞いたんですけど、兄さんはその10日間で5回同じ噺を演ったのに全部演り方違ったって。組み立てを変えてみたりとか、主人公を変えてみたりとか、そういう試し方を常にやっていました。

はん治 ネタ数も多かったよね。

〆治 しかも割と珍しい噺をやってた。もちろん普通の古典もやってましたけど。

はん治 今、ろべえ(現・小八師匠)も演ってますけど、「たけのこ」「噺家の夢」だとか、ちょっと毛色の違う噺をいっぱい持ってる。

一琴 「代書屋」もこっちで演り始めたのは喜多八兄さんですよね。それで権太楼師匠が演るようになって。

〆治 喜多八さんが演ってた「天狗裁き」は、こっちの方では珍しい演り方じゃないかな。

一琴 よく(桂)小南師匠に稽古していただいていましたから、上方の噺なんかも習ったんじゃないですか。

〆治 芸協から教わってる噺もかなりあるよね。

はん治 だからやっぱり、稽古行ってるんだ、すごいよね。(中略)

はん治 「小八はね、あいつは引きながら押してるんだよ」って。僕、その時は師匠の言ってることが理解できなかったんです。だけど最近よく分かってきた。こっちはポンポンポンポン前に出すだけじゃないですか。喜多八兄さんはね、引きながら押してる。

〆治 攻め方が人と違う。普通はみんな、ビルを正面から見るけど横から見たり下から見たり、そういうのは性格同様(笑)。以上、抜粋。

自分らしい落語とはなにか。それを追求し続けていた喜多八師匠が垣間見える。2014年刊行の柳家喜多八著・五十嵐秋子(東京音協)編「柳家喜多八膝栗毛」(まむかいブックスギャラリー)から、落語作家・本田久作さんによるロングインタビューからの抜粋で、「喜多八イズム」を考えてみたい。

あたしが柳好が好きっていうのもあるかもしれないけど。あの師匠は素敵でしょ。「芝浜」でも「藪入り」でも人情噺にしないで、軽く演ってさ。名人ぶらないし。

―でも、柳好に限らず、名人ぶらないとしても、ハッタリはいるでしょ?

もちりん。

―さっき、圓喬は臭いけど、臭さも巧さのうちって言いましたけど、じゃぁ、臭さは?

臭いのだって、いい臭さと悪い臭さがある。臭いことが悪いことではありません。

―「子別れ」でお客を泣かせるのもアリですか?

あたりまえじゃない。ただし、ほんの一、二カ所だけど。お客様を号泣させるようなのは、大ドサの芸だけどさ。どう?この洒落、つまらない?

―つまらない。

あ、そう。三代目小さんの「うどん屋」、あれもいいよね。「な~べや~きうど~ん」って、そのひと言だけで冬の闇夜の気分が出る。で、噺に入ると五代目のよりも陽気なんだ。それだけに、あそこのさ…ひっく。

―酔っ払いが婚礼の話をするところ?

そ、あそこは長々と話したりしなけど、ほろっとさせて十分なわけですよ。それ以上押すのはどうもね。

―落語でなくなってしまう?

そこだ!今は「うどん屋」がどんどん悪くなってるでしょ、人情噺にもっていっちゃうからだね。その方が演ってる方が巧くなった気になってうっとりできるし、その方が簡単だしさ。彦六師匠も圓生師匠も言ってたと思うけど、人情噺は放っておけば勝手に締まるんだよ。出来が良くたって、演ってる方の手柄なんかじゃないんだけど、自分を誉めたいからそれがわからない。「芝浜」みたいな噺だってそうだよ。ああいう噺はストーリーがあるから、台詞を淡々と置けば置くほどいい。だから下手な奴が演った方が受ける場合があるんだ。そりゃね、巧い方が演れば、また別なんでしょうけど。でも、たいていの人は「誉めて」って感じで演ってるだけじゃない、名人ぶりたいっていうか。あ、言っとくけど、あたしは誉めてね。以上、抜粋。

ストーリーが起承転結しっかりある噺、特に人情噺はちゃんとマスターすれば、プロの演者さんはそれなりに聴かせる。それを破ったり離れたり(守破離の破や離ですね)するにはどうしたらいいか。そういう葛藤を喜多八師匠はしていたのだと思う。さらに言えば、滑稽噺の方が難しい。昔からのくすぐりは定着しているし、人物の描き分けも滑稽噺の方が難しいような気がする。「教育上よろしくない、廓噺を演ります」とか言っておきながら、「幾代餅」とか「唐茄子屋政談」とか演って、人情噺、美談にしてしまう演者さんがいるけど、僕は好みではない。「錦の袈裟」とか、「お茶汲み」とか、「五人廻し」とか、「お見立て」とか、挙げたらキリがないけど、こういう花魁と男の駆け引きの滑稽を描くのが廓噺ではないかと僕なんか素人は思う。その意味で「幾代餅」を爆笑にする白酒師匠は画期的で、これこそ廓噺と呼んで然るべきだと思う。そして、さらに落語の魅力は艶笑噺、いわゆるバレ噺ではないかとも思う。喜多八師匠は、とても得意にされていた。

再び「柳家喜多八膝栗毛」(まむかいブックスギャラリー)、落語作家・本田久作さんによるロングインタビューからの抜粋。

―師匠が僕が書いた「仏の遊び」を寄席で演った時、前座さんがネタ帳に「錦の袈裟」って書いたんでしょ?

あれは嬉しかったね、あの時、あたしは「錦の袈裟」の腹で「仏の遊び」を演ったからさ。その気持ちがちゃんと前座にも伝わったんだ。芸の力だね(笑)。

―だったら、そんな回りくどいことをせずにあっさり「錦の袈裟」を演ればいいじゃないですか。

「仏の遊び」みたいな下品な新作でも、あたしが演ればこんなに上品になるってところを見せたかったんだよ(笑)。

―師匠の言ってるのは、坊主が木魚の割れ目を撫でながら、後家さんのことを思い出す場面ですよね。師匠は上品にするために「割れ目」という言葉を省いてしまったけど、あれは「悟り済ました坊主でさえも木魚の割れ目で思い出す」という都々逸を典拠にした由緒正しいくすぐりなんですよ。

何が由緒正しいだよ。芸は品ですよ、品。

―師匠は破礼(バレ)が向いてると思うんですけどねぇ。

誉めてんの?

―もちろんですよ。「鈴振り」を演りたいって、よく言ってるでしょ。

ああいうのって、もうちょっと枯れないとできないよね。今だとまだ生臭いな。

―でも「喜多八膝栗毛」で演っていないだけで、よその会では演ってますよ(中略)

なんだそれは。あたしの持ちネタの四半分も聴いてないクセに。しかもガブガブ飲みやがって。「喜多八膝栗毛」は大中小のネタを三席並べてるから、大もそうだが、中も小も演ってないネタがかなりあるんだよっ!

―いや、僕が言ってるのはそんな高尚なことじゃなくて、師匠が「喜多八膝栗毛」でまだ演ってないネタっていうのが「長命丸」「偽金」「大名道具」「散切り地蔵」(笑)。

それ、バレネタじゃない。

―そのくせ「落ち武者」は演ってる(笑)。以上、抜粋。

いやぁ、珍品、珍ネタの宝庫!これらのネタを後輩たちにどれだけ伝承できたのだろうか。僕は2015年1月2日に石井徹也氏が企画した「姫はじめ わじるしの会」@シアター711に行っている。喜多八師匠は「四ツ目屋」「落ち武者」「贋金」を演っていた。もう一人の出演者は柳家喬太郎師匠で「喜劇女の器」と、「源氏物語」を原作にした新作「空蝉」を演っている。こういう噺こそ、伝承話芸、伝統文化だと思うんですよね。エロとか、はしたない!とか、特に女性はそういう先入観を持ちがちですが、喜多八師匠の口演、女性客も多くて、妻も一緒に行ったのですが、「なんの抵抗もなく受け入れられた」と。殿下の言う「品」ですかね。サラッとそういう艶笑噺をできる文化の土壌は残したい。コンプライアンス、コンプライアンス、煩い世の中ですけど。

でも、大師匠は五代目柳家小さん。バレ噺はほんの一面ということで、柳家の芸風についても、ちゃんと考えた上で、「自分の落語」をつくることに向き合っている。「柳家喜多八膝栗毛」(まむかいブックスギャラリー)、落語作家・本田久作さんによるロングインタビューからの抜粋。

―小さんが亡くなって何年かしてから、急に「親子酒」を演る人が増えてきたみたいですけど。

悪かったね、あたしも最近演り出した。

―師匠の「親子酒」はいわゆる小さん系のではないですよね?

あれは十年くらい前に歌武蔵から教わったんだ。だけど、小さんのが頭にあったからできなかった。今演り出したのは、小さんが絶対じゃないという開き直りだよね。そう思えるまでに十年かかった。やっぱり尊敬してるからさ。でも「自分は自分なんだから」って思わないとね。それが商売人なんだから。今はあたしの「親子酒」を演ろうと思って、ま、模索中だね。この前も二回立て続けに寄席で掛けたんだよ。そうしたら一回目は受けたんだけど、二回目は受けなかった。酔っ払いのぐずぐずのところを長く演り過ぎたみたいで、あとで気が付いたんだけど、十五分の噺なのに二十分演ってた。

―そういうのって、反対に演り馴れたネタだと尺はわかるんですか?

それはわかる。だから「親子酒」は、今まだわかってないんだ。模索中だからいいんだけど、そういうあたしの「親子酒」を聴いた人が、「お前のは小さんをとってねえじゃねえか。あの噺はここはこういうふうに」とか言うわけ。それが違うんだよ。まんま演るっていうのは、小さんを消化してないってことだからさ。逆に言えば、小さんの本質を、幹をとってないってことなんだよ。小さんだって、そっくりそのままに演られてさ、その上で受けなくて、「でも、師匠そっくりに演ってます」なんて言い訳されても困るでしょ。それよりも、尊敬している小さんの芸を自分なりに消化してさ、完全に自分のものにしちゃった方が、小さんだって「俺のをここまでよく演ってくれたな」って言ってくれると思うんだ。師匠っていうのは、本来そういうものだと思うんだけどさ。以上、抜粋。

でもって、師匠は柳家小三治。「柳家喜多八膝栗毛」(まむかいブックスギャラリー)、落語作家・本田久作さんによるロングインタビューからの抜粋。

過去の名人に限らず、自分の師匠にすがってる人だっているじゃない。師匠が死んでから、下手すると師匠が生きているうちから「うちの師匠はこうこうで」なんてのべつ言う人。芸から何から、ずーっと師匠を引きづってる。そりゃぁ、弟子は師匠の芸を引きづりますよ。師匠に惚れて弟子になったわけだから。あたしだって、うちの小三治に似てるって言われて、そこから抜け出すのに…あっ、そうだ、この前、あたしが二ツ目になったばかりの頃のビデオが出てきたんだ。

―そのビデオ、今なら高く売れますよ。

あたしが高く買って廃棄するよ(笑)。

―で、師匠は何を演ってるんですか?

「代書屋」。小南師匠に教わったばっかの頃だね。で、それが小三治にそっくりなんだ。うちの師匠は「代書屋」は演ってないのに、それでもあたしのその時の「代書屋」は小三治なんだよ。

―師匠は若い頃、小三治師匠に似てるって言われてましたね。

師匠のおかみさんにも言われた。「お前はお父ちゃんにほんとによく似てるね。イヤなとこまで!」。当時はうちの師匠にのべつ「お前は暗い、暗い」って言われてたから。そしたら真打になる前に、おかみさんが師匠に言ってくれたんだ。「いいんだよ、この子は。暗さを逆に売り物にすればいいんだから」。そう言ってもらえたことが、肩の力が抜けて、すごい楽になれた。そして何より文楽師匠が商売人としての噺家の了見を教えてくれたことが一番効いたね。だからさ、師匠から教わったことを盾に、誰かを追いかけているうちは駄目。自分が誰かの弟子であることが看板になったら終わりなんだよ。「亡くなった師匠の味を継いでますね」なぁんて言われて喜んでどうするんだろう?そりゃ、お客様にしてみれば、亡くなった師匠にそっくりの芸を聴けたら懐かしいでしょう。好きだった噺家の芸を、弟子が再現してくれて嬉しいでしょうよ。でも、それは芸なんかじゃなくて、見世物なんだな。そういう見世物まがいの芸を見たがるのは、はっきり言ってその客のわがままだよ。以上、抜粋。

噺家の了見。僕は噺家ではないから、はっきりしたことを言うのはおこがましいが、これぞ、あるべき噺家の了見ではあるまいか。

最後に、「柳家喜多八膝栗毛」(まむかいブックスギャラリー)から、落語作家・本田久作さんの「インタビューを終えて」の抜粋できょうは締めます。

「稽古風景」という落語会がありました。落語協会事務所の二階で毎月行う、喜多八師匠一人だけの勉強会です。千円の木戸銭につられて私がこの会に通いだした頃、喜多八師匠はまだ四十代だったと思います。落語ブームが来る前でしたから、落語ファンの全体数が少ないこともあって、当時は寄席も落語会も今ほどお客が入っていませんでした。「稽古風景」も例外ではなく、四十人入れば満員の会場で窮屈な思いをしたことはありませんでした。(中略)

この会が催される日には、落語協会事務所の扉に喜多八師匠の字で「本日開催 稽古風景 柳家喜多八」と書いた半紙が貼られていました。(中略)いつだったか、喜多八師匠よりもベテランの噺家さんがその貼り紙を見て「あいつ、まだこんなことやってるのか」とびっくりしていたことがありました。「稽古風景」は同業者が驚くような会だったのです。

柳家喜多八師匠を評して多くの人が「けだるい」とか、「やる気がない」と言います。けれども私から見た当時の喜多八師匠は落語に対するやる気と興味がいささか過剰な噺家でした。でなければ、五十代でなお毎月一席か二席のネタおろしを実行することはできません。のちに「稽古風景」は小ゑん師匠との二人会「試作品」にかわり、喜多八師匠の関心もネタおろしから持ちネタのさらなる錬磨に移行していくのですが、柳家喜多八が過剰な噺家であるという私の印象は今も変わっていません。以上、抜粋。

自分の落語をこしらえる、自分のスタイルを貫くという姿勢は、さらに後年、三遊亭歌武蔵師匠と柳家喬太郎師匠と3人で組んだユニット「落語教育委員会」で昇華することになります。そのことについては、あすのブログで考えたいと思います。

続く