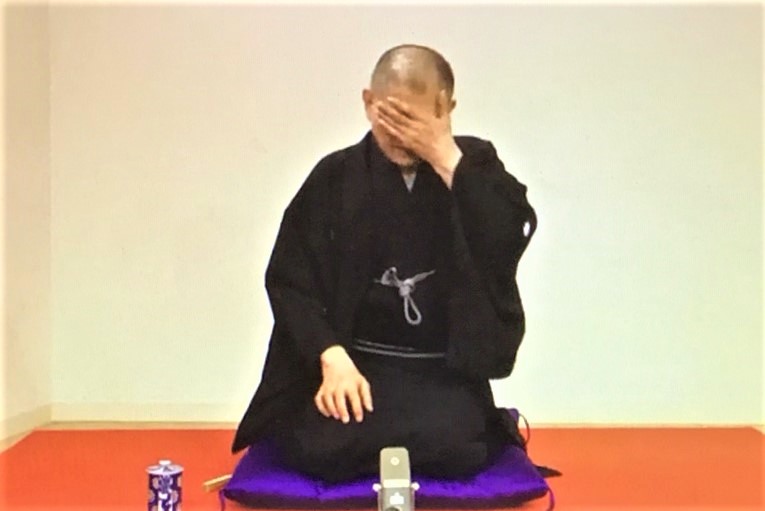

「つい笑ってしまう。それが落語」 柳家小三治(5)

テレビ北海道のネット配信で「柳家小三治からのメッセージ」を観ました。(2020・04・25)

きのうから、TBS落語研究会のプロデューサー・白井良幹さん(2005年没)との関係から、小三治落語の魅力について考えています。引き続き、TBS落語研究会が収録した映像を収めたDVD-BOX、07年「柳家小三治」12年「柳家小三治 大全 上」13年「柳家小三治 大全 下」©TBS・小学館のブックレットを中心に、「東京かわら版」のバックナンバー、広瀬和生著「なぜ『小三治』の落語は面白いのか?」などからも抜粋させていただき、僕自身の思い出も少々、交えながら考えていきたいと思います。

きのうのブログの最後にご登場願った、京須偕充さんは現在、TBS落語研究会のテレビ放送で高座の前後に解説役としてご出演されている。録音を嫌った古今亭志ん朝師匠を口説いて「志ん朝七夜」のレコード化を実現されたほか、今や現役の噺家さんのバイブルともいえる「圓生百席」を粘り強く制作したほか、有楽町朝日ホールで行われていたマリオン寄席のリニューアルにも寄与し97年2月に朝日名人会をスタートさせるなど、落語界に大きな貢献をし、実績を残されている。97年2月25日第1回朝日名人会は志ん朝「お見立て」、4月17日第2回は志ん朝「お見立て」。僕の手元の資料では少なくとも第4回まで小三治師匠は出演していない。ちなみに、去年6月から京須さんが制作プロデューサーを務める「朝日名人会ライヴシリーズCD 柳家小三治」が六ヶ月連続で12年ぶりに発売された。

95年頃だったろうか。僕がいただいた名刺には「ソニークラシカル学芸課」という所属が書かれているので、ソニーミュージックエンタテインメントの社員であったときだと思う。都内某所でこれからの落語界の展望をお訊きし、テレビメディアの可能性について、1時間、いや2時間近くお時間を頂き、喫茶店で取材したことがある。そのときに特に印象に残っている京須さんの言葉がある。「小三治さんはこのままいって10年後、20年後の高座が想像できますよね。志ん朝さんのあのリズムとメロディが今後、年齢とともにどのように変化して、お父さん(志ん生師匠)に近づいていくのか、黒門町(文楽師匠)になっていくのか、想像がつかないです。だから、楽しみなんです」。志ん朝師匠はその数年後、61歳という若さで亡くなるわけだが、「小三治さんはこのままいって10年後、20年後の高座」は、京須さんの想像通りだったろうか。いや、想像以上の変化(良い意味で)をしたのではないか。そんな気がする。

07年「柳家小三治」©TBS・小学館のブックレットで、「こわいような… 柳家小三治と落語研究会 そして白井良幹」に京須さんはこんなことを書いている。以下、抜粋。

置泥/三遊亭小遊三 三人兄弟/古今亭志ん橋 紋三郎稲荷/入船亭扇橋<仲入り>近江八景/桂文朝 もう半分/柳家小三治

なアんだ。楽屋入りした小三治さんはプログラムを一目見て笑った。「三人ばなしだな、きょうは」。1983年1月25日、第177回落語研究会でのこと。なるほど後半の顔ぶれだけを見れば、その頃上野の本牧亭でやっていた「三人ばなし」と見紛う。ちがいはネタ下ろしではないことだろうか。居合わせた面々はなごやかに笑った。あとで聞いて白井さんも苦笑していた。小三治さんの感想は自嘲でも警句でもなく、ごく自然な、その当時の誰しもの思いなのだった。以上、抜粋。

小三治師匠自らが「私の落語をこしらえた友人」と敬愛している落語研究会プロデューサー・白井良幹さんとは、どのような信頼関係があったのか。「東京かわら版」07年10月号「巻頭インタビュー 柳家小三治」から抜粋。

DVDのほうは白井さんのやったことですから。「撮った映像の中でいいと思えるのがある、だから出したい」という話を生前していたので「あなたが言うなら、やりましょうか」ってことですね。あの人に励まされ、ケツを叩かれして、こんにちまできたと思ってますし、それにあの人こそ私より完璧主義者ですから。研究会はちゃんと演らなきゃって思っていた。毎回身の縮むような思いでやってましたよ。

―プレッシャーみたいなものがプラスに作用し、今につながっている。

プレッシャーみたいなものはではなく、まったくもってプレッシャーでした。まあそれが、あなたの言うこんにちにつながっていて、今をよしとすれば、よしということになるでしょうけど、でも人が生きているということは、自分の中からあらゆる可能性を探って生きているわけですから、あのプレッシャーがなかったら、俺はもっと自由な、のぶのびとした芸が出来る人になっていたんじゃないかっていうことを思ったりもします。

―この噺をやってくださいと言われた時に、師匠がイヤと言わずに、決して逃げなかった。

私がそういう人間なら、逃げてたでしょう。でもその投げかけられたプレッシャーに、よーしやってやろうとか、チキショウと思う気持ちがあった。若いときにされたインタビューで「分かれ道があって、楽な方と苦しい方があったら、どっちに行きますか?」っていう質問がありました。私は迷わず苦しい方をとると答えた。そういうひねくれ者なんです。現代の人にはあわない。楽に生きるほうがいいんじゃない?って思うんですけど、楽なほうへ行くと…ろくなことがないんじゃないかって思うのはやっぱり時代でしょうかね、生まれ育ちだね。でも私と同じ年代の人だって、楽なほう楽なほうを選んでずーっといまだに楽に生きている人もいる。本当にうらやましい。そういう人を私は尊敬します。以上、抜粋。

13年「柳家小三治 大全 下」©TBS・小学館のブックレット、「特別寄稿 師匠、そして私の夫」には白井さんの妻である白井春枝さん(13年ご逝去)が、師匠と白井さんとの関係性をこう書いている。以下、抜粋。

ことに小三治師匠の高座のあった夜は、必ず師匠から電話がありました。高座を終えた師匠が、その日の反省や客席の反応を話したくて、主人にかけくるのでしょう。おそるおそる「夜分に恐れ入りますが」と切り出す師匠。電話を取り次ぐと、「寝てたんじゃない?」「いや、まだ起きて本を読んでいたよ」と。私の聞くのはそこまでで、あとは二人だけの落語論になるのがいつものことだったようですが、真夜中を超えて明け方まで話し込むこともあったそうです。はたで見ている私には、二人とも青年のままのいいお友達、としか言いようがありませんでした。以上、抜粋。

柳家小三治と白井良幹。友情を育むように、落語を育んでいった様子が目に見えるようだ。50歳、60歳、70歳になっても、それは二人の青春と言っていい。まだ鼻垂れ小僧の僕の目標でもある。

再び、「柳家小三治 大全 下」©TBS・小学館のブックレットから、今度は小三治師匠が語る白井良幹との「持ちつ持たれつ」の関係。以下、抜粋。

落語協会というのは一般社団法人ですから、お上、つまり文化庁の言うことを利くと、いろいろな支援があったりして、おいしい思いをするんです。ですから、そのときはいいと思って食いついてみると、「えー?その代わりにこれをやんなきゃいけないの、これもやんなきゃいけないの」ってことがずるずるついてくるんだよ。「だから、社団法人なんかやめろとおれは言っただろう」「と言ったって、もうなっちゃってるから今さら変えるわけにいかないんだよ」って。世の中は持ちつ持たれつというのかもしれませんけど、白井さんという人はその持ちつ持たれつが好きではなかった人です。

でも、私と白井さんとの間には持ちつ持たれつはありました。晩年と言っていいか、最後の十年、十五年の間、「あなたに育ててもらった」と白井さんは言ってくれました。「冗談じゃねえ、おれが育ててもらったに決まってんじゃねえか」って言ったら、「いやあ、そんなことはありません。あなたに育ててもらった」って。

それはどこか白井さんの本音だったんでしょう。私も本音ですよ。白井さんが私を全部育てたわけじゃないし、私が白井さんを全部育てたわけじゃないんでしょうけども、大きな柱となっていたことは確かだ。誰も賛成してくれなくても、この人は「いい」と言ってくれる。「あなたはいいんだから、こういうことをやってみたら」ということを言ってくれる。私も彼に言ってたんでしょう、きっと。そういう意味ではやっぱり持ちつ持たれつだったのかなあ。以上、抜粋。

落語研究会での小三治師匠のDVD化の企画提案をした白井さんは、その完成を見ることなく、05年10月20日に逝去。07年に発売されたDVD-BOXの奥付には、「監修 白井良幹」と制作スタッフのトップで名前が掲載されている。

再び「柳家小三治 大全 下」©TBS・小学館のブックレット、「特別寄稿 師匠、そして私の夫」で、妻の白井春枝さんはご主人の死についてこう書いている。以下、抜粋。

そんな白井が、病に倒れたのは、2005年8月のことでした。病院へ行くと、がんという診断でした。31日が手術でしたが、ほんの十分で私が呼ばれて、手術はもはや不可能で、余命1ヶ月とも告げられました。やがて在宅療養に切り替えました。

けれども、10月20日、元気なころに「ひっそりと逝きたい」と言っていた通りに、ひっそりと息を引き取りました。八十五歳でした。死出の衣装は小さん師匠にいただいていた落語協会のゆかた地で縫った着物でした。そして、正蔵師匠にならって、生前の希望通り献体しました。

華やかなこと、目立つことが嫌いな主人でしたから、葬儀もほんの内輪だけですませましたが、小三治師匠が発起人のお別れ会をしてくださるというので、それなら主人もいやと言えないでしょうと思って、お言葉に甘えました。その会の打ち合わせのときのこと、司会をしてくださるTBSのアナウンサーの方が、「リョウカンさん、リョウカンさん」と言われるので、「リョウカンではなくて、ヨシモトですよ」と私が言ったところ、「え、リョウカンさんではないのですか。会社の名簿でもリョウカンになっていますが」。それには私のほうが驚いてしまいました。会社にも本当の名前の読みを伝えていなかったとは。

そんな主人に私は、心から言いました。

「あなた、幸せね。勝手に歩いて、勝手に逝って。時代もよかったわね」

主人が亡くなって、初めて二階の主人の書斎に入ってみました。主人は掃除もすべて自分でしておりましたから、私が入る必要はなかったのです。圓生師匠が使っていらしたという抽斗を中心に、仕事のビデオや資料が見事に整理されて残されておりました。この部屋の主人は、毎晩遅くまで、落語のことを考え、番組の構想を練り、そして、噺家さんたちと遅くまで電話で話し込んでいたのです。以上、抜粋。

今、僕は春枝さんが2012年の夏に横須賀の自宅で書かれた、この文章を書き移しながら、涙が溢れて止まらない。なんという、白井さんの落語への情熱。そして、それを何も言わずに影からソッと支えてきた春枝さん。小三治師匠の魅力を考えていたはずなのに、いつしか夫婦愛に思いが馳せてしまった。

13年「柳家小三治 大全 下」©TBS・小学館のブックレット、「落語研究会と白井良幹さん」の小三治師匠のコメントを抜粋。

考え方が単純、安直、上から目線。そんなものに乗ってたまるものかというところが私にはあったし、白井さんにもあったんじゃないかな。きっと。なんてね。

実は、よく知らねえんだよ、白井さんのこと。自分のこと言わねえし。年もあの人が死んで初めて知った。白井リョウカンというのが、「よしもと」って殿様みたいな名前だとは思わなかったよ。死んでから知らせるって、おいおい、いくらなんでも、やっぱりおまえ友達じゃねえなっていう感じだね。以上、抜粋。

白井さんは生涯名乗ることがなかったが、白井さんのような人が初めて「演芸プロデューサー」と名乗る資格があるのだと思います。

続く。