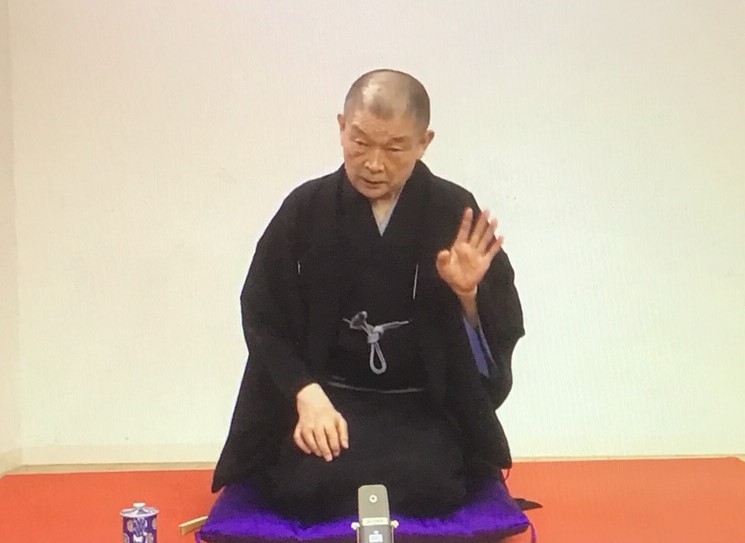

「つい笑ってしまう。それが落語」 柳家小三治(2)

テレビ北海道のネット配信で「柳家小三治からのメッセージ」を観ました。(2020・04・25)

25日にラジオ第一で「NEXT名人寄席スペシャルセレクション」が放送された。今、放送局はコロナ禍で外部出演者をスタジオに招くことができず、テレビもラジオも一部、電話やSkypeを使った生放送番組以外は収録ができないため、過去の放送を「セレクション」と名付けて再編集して再放送対応している。「NEXT名人寄席」は2018年10月にスタートして、これまで18回放送されたが、「スペシャルセレクション」ではその中から神田伯山(放送当時は松之丞)、玉川太福、春風亭昇也の高座を再編集して放送された。この番組は人間国宝の柳家小三治師匠の巻頭言からスタートするのだが、それを改めて聴いた。

未来ある若者たちが一生懸命やります。どうか聴いてやってください。私は真打になって早50年になるそうですけど、名人なんてどこにいるんでしょうかね。また、そんなもの目指したこともない。そんなことよりも少しでも自分がいいなと思えるような、自分のためにやっているのかな。そのついでにと言っちゃなんですが、お客さんが喜んでくれたらこんな嬉しいことはない。と思ってやってきました。

さて、出てくる噺家諸君よ。いいお客さんを育てるには君たちが育てるんだよ。いい芸をやって、いい芸だなと思えるものをやって、それで初めてお客さんが育つんです。ま、ひとつ、お客さんも厳しく噺家をみてもらいたいし、楽しんで頂きたいし、今、言ったように噺家もお客さんを育ててもらいたい。ただ笑えばいいってもんじゃないからね。

噺家の柳家小三治でした。

「名人」。生前の古今亭志ん朝師匠も「上手は出るが、名人はなかなか出ない。この頃はナントカ名人会とかいうのが多いですナ」と高座で言っていたのを覚えている。小三治師匠のメッセージを受けて、2018年12月27日放送分で、当時の神田松之丞さん(現・伯山先生)がこんなことを高座のマクラで言っている。

小三治師匠からありがたいコメントを頂きました。人間国宝ですから。その頂点に位置するのが柳家小三治師匠ということでしょう。僕は頂点に位置する人っていうのは、言葉を選びますけど、面倒くさい人ですよ。引っ掛かっているのね、この番組に。何に引っ掛かっているかと言うと、「NEXT名人寄席」というタイトルに。名人?名人だと?そこからスタッフがインタビューしに行くんですけど、「名人かなぁ」と言うの。ズーッと悩んで。この人は名人だなぁ、と思いました。

何というか、名人という言葉ひとつとっても、軽々しく使うなというような重み。言葉を大事にしている人だなと。僕はそういう風にむしろ小三治師匠に対して思いましたね。だから、けしてね、面倒くさい人じゃないんですよ。名人なんてそんなにすぐ生まれるもんじゃない。これからも有象無象が出てくるでしょう。多分、僕だけですから。コレ、放送に使えるんでしょうか(笑)以上、抜粋。

こういう感性をしっかり持っている伯山先生は、何十年後かに名人と呼ばれる講談師になると思う。

「東京かわら版」2012年4月号の「今月のインタビュー 柳家小三治」で、師匠が目指す落語について述べている。以下、抜粋。

今のところ私の理想の落語はお伽話です。父親が半分居眠りをしながら子供に「ねえねえ、その先は」って言われて「おうおう」って答える。トロトロお伽話をする。そこには山場もない、なんにもないんですよ。だけど聞いている子供は父親のその話から世界がいっぱい見えてくるんですね。それが噺じゃないかと。それに比べて俺の(高座)は言い過ぎだよな。

四代目小さんを聴いてると「何これ」って思っているうちに、どんどん自分が噺の中に入っていっちゃうんです。いきなりバン!ていって「ワー」って笑うようなことはまずないんですよ。そうなりたいんだけど、ただ真似をするだけではダメだということはわかる。心としていつかそうなれるのだろうかというのはありますね。いつそうなれるのかなあ…。

わからない人はわからなくてもいいんだっていうのかな。でもそんなことを考えてる自体がもうあざといんですよ。一所懸命言葉を並べて説得しようとしてるんですね。人が生きてるっていう素晴らしい世界が、あんなに落語の中にいっぱいあるのに、それを無視して自分が押し分けて出てくるっていうのは、みっともないですねえ。以上、抜粋。

「人が生きてるっていう素晴らしい世界を、トロトロ山場もなく、お伽話をする。わからない人はわからなくてもいいんだ」。いまの小三治落語には、その思いが根底にあるように、素人の僕にもなんとなくわかるような気がします。

2014年に刊行された「なぜ『小三治』の落語は面白いのか?」(講談社)に、冒頭の「はじめに」で、著者の広瀬和生さんはこう書いている。

柳家小三治は「人間という存在の可愛さ」を描く達人である。「落語とは、高座の上の空間に、何気なく会話している人たちの姿が浮かぶものでなければいけない」と小三治は言う。「客は、そこに生きている人たちの会話を聴いて、つい笑ってしまう。それが落語だ。落語は笑わせるものではない。客に語りかけるのはマクラだけでいい。中に出てくる人同士が会話をしなくてはいけない」と。(中略)

言うまでもなく小三治の真価は、その落語の素晴らしさにある。小三治の高座で、演者が前面に出て客に語りかけるのは、「噺のマクラ」の部分だけ。いったん落語の演目に入れば生身の「小三治という演者」は消え、ただ噺の登場人物だけが現れて、生き生きと動き回る。そこで展開するちょっとしたドラマに、観客は「いるよね、こんな奴」「あるある、こういうこと」と共感し、「人間って、なんて可愛いんだろう」と思って、クスッと笑う。それが小三治の落語だ。以上、抜粋。

小三治師匠の言っていた「トロトロ山場もなく、お伽話をすることで、人が生きてるっていう素晴らしい世界が見えてくる」ということと、広瀬さんが書いている「小三治という演者は消え、『人間って、なんて可愛いんだろう』と思って、クスッと笑う」というのは、ほぼイコールではないか、と僕は思いました。

「東京かわら版」2019年12月号の「朝日名人会ライヴシリーズCD六ヶ月連続発売記念『柳家小三治の会』レポート後篇」に、終演後の囲み取材の模様が掲載されている。ここで、師匠言うところの「お伽話」について、さらに僕は理解を深めた。以下、抜粋。

(首の手術のこととか物忘れのこととか、(高座で)おっしゃってましたけど体調はいかがでしょうか?という質問に)ご覧になった通りですね。少なくとも自分の期待から言えば、あと三年で、何とかまともに戻ってもらいたいな、って思っています。戻るっていうのはなくても新しい自分でいられるように生まれ変わってもらいたいってのはある。前は何とか少しでも早く戻って元の線路の上に乗らなきゃって思っていたのが、今は線路がないですね。お聞きになっておわかりだと思いますけど、脱線だらけ。でもね脱線しててもね、脱線の有り様に何か脱線している線路の上に乗っかってそれなりの走り方が見つかったら、新しいものが出てくるんじゃないかな。新しいものは好きです。今まで知らなかったもの。だからって、なんかおどけてみたり、そういうことじゃなくて、真っ当なことやって、淡々と進んでいて実はとっても幸せな気分に自分もなれて、お客さんもそういう世界になれたならば、お互いに嬉しいな、と。いつかそういう風になりたいです。以上、抜粋。

再び、「なぜ『小三治』の落語は面白いのか?」(講談社)の「はじめに」、広瀬和生さんの文章に戻る。以下、抜粋。

「マクラの小三治」と言われるようになったあたりから、小三治の落語はどんどん自然体になり、「取り立てて面白い台詞を言っているわけではないのに、なぜか笑いがこみ上げる」場面が圧倒的に増えた。ハッとして振り返った表情、考え込む仕草、視線のちょっとした動き等、人として生活する中での普通のリアクションなのに、それがやけに可愛く見えて、笑ってしまう。小三治は、そういう素敵な噺家になった。(中略)

小三治は「今」が面白い。昔の「上手くて面白い小三治」とは次元の違う、変幻自在の境地に達した今の小三治は、紛れもなく「名人」の域に達していると、僕には思えるのである。以上、抜粋。

現在の小三治師匠は、まだ自分が「名人」とは認めないかもしれないけど、広瀬さん同様、僕も「紛れもなく名人」だと思う。

最後に「東京かわら版」2019年11月号の「朝日名人会ライヴシリーズCD六ヶ月連続発売記念『柳家小三治の会』レポート前篇」から、小三治師匠のインタビューを抜粋してきょうは終わりたい。

(制作プロデューサーの京須偕充さんの「変貌が楽しみ」というコメントを受けて)私も楽しみ。変えるんじゃなくて変わっていく。これでいいわけない。そんなこともわかってる。この先どうなるんだろう。100歳になってもやりたい。声量も落ちるでしょう。何を感じてどう生きるか、皆さんに見ていただきたいというのがあります。100歳までどう続けるか。これからも歩いて行く。駆け出すと転ぶんでね(笑)。

小三治師匠100歳のとき、僕は75歳か。長生きしよう!明日以降は、小三治師匠と深い関係にあった人を取り上げ、その関わりの中から、小三治落語の魅力を考えていきたいと思います。