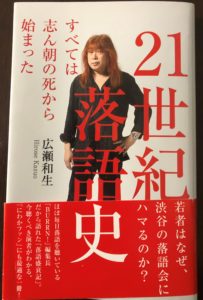

志ん朝師匠の死 そこから新しい落語の時代がはじまった(下)

朝日カルチャーセンター新宿「志ん朝の時代」を聴いた(2020・03・27)(上)の続き

※このブログは3月27日朝日カルチャーセンター「志ん朝の時代」における広瀬和生氏の講義をメモしたものに基づいて書いています。

志ん朝は「二ツ目勉強会」におけるアドバイスも、「わかりやすく。くさくやれ」だったという。お客様がわからなければ意味がない。昭和の名人の模範演技に手を加え自分の落語を作った志ん朝が、次の世代はさらに手を加えて自分の落語を作れというメッセージである。雲助師匠(志ん朝の兄である馬生師匠の弟子)に教わった噺を忠実に演じる現在の白酒師匠(当時の喜助)に、「そのセリフは必要か?」と問い続けた。現代に通用するためには、説明を加える必要があるが、それでは噺が長くなる。何か、言い換えはないか?他の演出はないか。

志ん朝師匠の素晴らしさの一つは、姿形や仕草の綺麗さだ。「愛宕山」での旦那と幇間の一八のやりとり。目線や手の使い方が芝居的。「高座は大きく使え」が口癖だったという。旦那が瓦投げの的に小判を放るのを見て、一八が大きく両手で丸を作って、「こっち!こっち!」とやる演出は志ん朝オリジナル。今は大勢の噺家さんが踏襲している。「明烏」の「大門で縛られる」からと若旦那を説得する場面で、太助が「え?いつから?」と知らない役回りにしたのも。「妾馬」で八五郎が殿様に、「お願いだから、孫の顔をおっかさんに見せてやってくれないか」と頼む演出にしたのも、みんな志ん朝師匠が考えたものだ。

古臭いと思われないように、どうするか。上方は米朝師匠がベースを作った。東京は、談志、志ん朝、小三治らが作った。円楽も志ん生直伝の馬生「町内の若い衆」を豪快な噺にした。円蔵も文楽の「寝床」をギャグ沢山にして爆笑噺にした。そして、それがポピュラーになり、次世代の見本となった。

談志の落語は、多くの噺家が「ああはなれない」と思った。でも、志ん朝や小三治の落語なら、まず真似からできる。正蔵→柳朝→一朝、志ん生→馬生→雲助、小さん→(つばめ)→権太楼。孫弟子のほうがいいのもしれない。市馬や花緑は小さんの弟子だが、歳が離れているから、孫弟子のグループと言ってもいいかも。

談志は生前、「自分の落語を作ると、昇太みたいな噺家ばっかりになっちゃう」と危惧していたそうだが、昇太師匠はきちんとお手本を踏襲した上での芸になっていて、その心配はなかった。受けるために、くさくやる、結果として面白い。それが正解ではないか。白酒しかり、一之輔しかり、兼好しかり。三三もそうです。三三師匠の「元犬」を聴いたことあります?白鳥作品を演じるときの師匠のイキイキとした高座を見ればわかります。

志ん朝や談志の真似はなかなかできない、これが理想だと言えるお手本がいなくなったと憂慮したのは立川談春。志ん朝の死がどれだけ大変なことか、家元の気持ちに火がついて、俺がやらなきゃと思ったが、最後は「かなわねぇ」となった。だから、同じ土俵で勝負せず、「慶安太平記」や「疝気の虫」にいった。

今、「これが江戸落語だ」と言えるのは一朝師匠。一之輔や白酒も、お手本を壊しているようで、ちゃんと「守破離」の段階を踏んでいる。いまの二ツ目は、「守」にも至っていないのに、「破」にいこうとしている傾向がある。

あと、志ん朝を聴いて、真似できないのはリズムとメロディ。落語の口調は、談志や小三治を聴けばいい。談春がシアターコクーンでゴスペラーズと共演したとき、「俺はシンガーだ。シンガーソングライターじゃない」と言った。「落語らしくやること」は、なぜ落語が好きなのかを考えること。それが「江戸の風」かも。座布団に座って会話する、独特の空気感。400年前のシェイクスピアを新しい芝居でやるように、落語をやればいい。

落語という芸能は300人くらいを前にしてやるのが適正で、それで生き延びていく芸能で、その集大成を世に出した噺家が古今亭志ん朝じゃないか。同時代の人を納得させる。そのために人一倍、稽古した。志ん朝が死んだとき、談志は「いいときに死んだ」と言った。もっと志ん生に似てくると思っていた。早く喋ることができない志ん朝を観たかった。ピークのまま死んだ志ん朝は幸せ。あのイメージそのままに、現代の人の心の中に生きている。

影響力絶大な噺家が62歳で天国に逝って、ポッカリと穴が空いた。その空白をみんなで埋めようとした。花緑の落語観の変化、小朝の六人の会、高田文夫先生と宮藤官九郎による若者へのフューチャー。志ん朝の時代があったからこそ、今の落語のステータスが上がり、注目度も上がった。

不自由な中の自由。座布団の上の一人芸。そこから離れない。立川吉笑さんが「現在落語論」の中で「赤鬼が青ざめる」というのは落語ならではであり、映像をイメージしてもらう芸能の魅力を書いている。昇太師匠も実は「現代語のギャグを入れない」と心掛けて古典落語の面白さを踏襲している。「理想は俺たちが作る」。そういう気概で現役世代の噺家が取り組んでいる限り、落語は滅びない。僕もそう思います。

僕は小学生のときに自宅にあった志ん生師匠のレコードで落語に目覚め、大学時代に友人に隠れるように志ん朝師匠を追いかけ、初任地の名古屋で大須演芸場の第1回志ん朝三夜連続独演会に立ち会い、東京に戻ってからも志ん朝師匠を中心に落語を聴き、転勤した長野で師匠の訃報を聞きました。「志ん朝の時代」の10数年ほど、矢来町の生の高座に触れられたことに感謝します。