志ん朝師匠の死 そこから新しい落語の時代がはじまった(上)

朝日カルチャーセンター新宿で「志ん朝の時代」を聴いた(2020・03・27)

15年ほど前、SNSの先駆的存在であるmixiをはじめた。(現在も登録している)そのときに、古今亭志ん朝のコミュニティがあって、そこに入ったら、「いごく志ん朝を観る会」というオフ会があると知って参加した。2007年6月17日、第3回だった。神楽坂某所に20人弱。矢来町というこだわりだ。上映したのは「大山詣り」「風呂敷」「火焔太鼓」。個人的にテレビ放送を録画したものを「友人だけのクローズド鑑賞」ということで。当時はまだ、DVDは発売されておらず、ソニーレコードの京須偕充氏が口説いてレコーディングした志ん朝七夜のCDしかなかった。

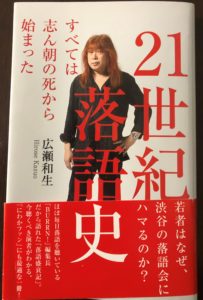

最近、広瀬和生著「志ん朝の時代」が光文社新書から出版された。広瀬さんとも、同じくmixiで知り合った。行けなくなったチケットをお互いに譲ったり、譲られたりした。ネット上で、落語に関する情報のやりとりをすることもあり、やがて広瀬さんが2008年に「この落語家を聴け!」を出版されたときは、落語界に新しい風を吹かせる快挙と尊敬申し上げた。

立川談志師匠が亡くなったときに、明治大学で広瀬さんの公開授業「立川談志は何だったのか」を聴いた。非常に有意義だった。その時に配られた一枚の文章が手元にある。以下、抜粋。

01年に志ん朝が、02年に小さんが亡くなると、愚かなマスコミは「落語の灯が消えた」と紋切り型で書き立て、「CDで名人の古典落語を聴こう」などと的外れの企画が出版界に横行した。その時「灯が消えた?冗談じゃネェ、まだ俺がいるじゃねぇか!」と立ち上がったのが立川談志だった。21世紀に入ってからの談志は、演者としての「百年に一人の素質」をフル稼働させ、「落語には人生のすべてが詰まっている」ことを実践し続けて観衆を魅了した。

そして、今年出版された「志ん朝の時代」の「はじめに」、広瀬和生さんはこう著している。以下、抜粋。

今、この程度の状況で「落語ブーム」と言われるのは、かつて落語という芸能が、一般的にはほとんど忘れ去られていたかのような時期があったことの裏返しだ。(中略)本書は「志ん朝の死」で幕を開けた21世紀の落語界の現在に至るまでの出来事を、落語ファンとして客席に足を運び続けた立場から振り返り、落語史の折り返し地点とも言える「激動の時代」の記録を後世に伝えるために書かれたものである。

先日の朝日カルチャーセンターの講義も実に有意義であった。出版社から落語に関するある連載コラムを依頼されたとき、担当編集者は志ん朝師匠を知らなかったそうだ。「わかりやすく言うと、長嶋茂雄がミスタープロ野球と呼ばれるのと同じように、志ん朝はミスター落語なんですよ」。これでわかってもらえたそうだ。志ん朝が亡くなって、これで落語は終わりだと思った。かのように見えたが、実はそこからが始まりでもあった。戦後の焼け野原から高度経済成長したのは、ゼロから、いや、マイナスからのスタートだったように。その21世紀の歩みを振り返るのが光文社新書の本だと。以下は、広瀬さんの講義をメモしたものを基に書いています。

談志と志ん朝は一対。ライバルだったと言われるがそうではない。落語の捉え方が違った。文楽、志ん生、円生と昭和の名人が次々と亡くなり、連続性が絶たれたかのように思えた落語界を支えたのは談志、志ん朝に円楽、柳朝を加えた四天王(柳朝倒れてからは円蔵)、さらに小三治らであった。

そもそも「古典落語」という言葉が生まれたのは昭和30年代。江戸から明治、大正そして戦前までの日本人のライフスタイルを踏襲した落語があった。着物から洋服になり、下駄から靴になり、お金の数え方も銭がなくなった。吉原も昭和33年になくなった。落語が東京、大阪、京都の地域芸能だったものが、日本全国の語り芸になった。ラジオ、そしてレコードの存在が大きい。三代目金馬、志ん生らが引っ張り凧だった。落語が庶民の普遍的な娯楽として生き残った。そのときに「新作落語」が生まれた。蕎麦屋がラーメン屋に置き換えられ、アナクロなモダンな噺、リアルなライフスタイルにあった落語が作られた。

その一方で従来の落語は「古き良き文化」として「古典落語」と呼んで尊重された。本来下世話なものだったのが、歌舞伎のように高尚な文化になった。寄席ではなく劇場やホールで「鑑賞」するものに。でも大衆芸能であり続けたい。面白くない名人などありえない。面白くて初めて名人だ。そこで、志ん生、文楽、円生、小さん、三木助ら「昭和の名人たち」は「模範演技」を作る作業をした。

師匠から弟子、さらにその弟子と伝わる伝承芸。だが、それをそのまま演っても、その時代の観客にはフィットしない。教わってきた噺をベースに「自分の落語」を作り上げたのが、昭和の名人たちで、その功績は大きい。落語は「固定された芸」じゃない。

談志もそれに気づき、「現代落語論」で「このままでは能のようになってしまう」と書き、もがいた。昭和の名人が作ったように、古き良き文化をいかに現代になじませるか。晩年、「江戸の風」「イリュージョン」という言葉を使い、最後まで格闘した。でも、昭和の名人の「呪縛」から逃れられなかった。最後の高座は「蜘蛛駕籠」、師匠・小さんの型のまま演ったのは、その表れだと。志ん朝の「火焔太鼓」をテレビで観た談志が「あれが落語だ」と感動し、涙したという。金を払って聴いてもいいのは、志ん朝しかいないとまで。

その点、志ん朝には「呪縛」がなかった。志ん生の息子。サラブレッド。江戸の粋を自然と体現できた。落語が好き。ドライに「昭和の名人の模範演技」を分別して、自分の落語を作った。父・志ん生の「火焔太鼓」を遠慮なく改良した。文楽の「寝床」のきっちりした芸はそのままに。観る目と聴く耳があった天才。芝居にも出演し、三木のり平に「100年に一度の逸材」と言わせた。模範演技を怖れずに、現代にわかりやすい「自分の落語」に作り直していったところが志ん朝のすごいところだと、広瀬さんは分析している。

以下、(下)に続く。