オカタイロックオペラ「雨の傍聴席、おんなは裸足…」、そして入船亭扇橋~春風亭一蔵「子別れ」リレー

大パルコ人⑤オカタイロックオペラ「雨の傍聴席、おんなは裸足…」を観ました。

宮藤官九郎作・演出の大パルコ人は2回目から観ている。②バカロックオペラバカ「高校中パニック!小激突!!」(2013年)、③ステキロックオペラ「サンバイザー兄弟」(2016年)、④マジロックオペラ「愛が世界を救います(ただし屁が出ます)」(2021年)。

宮藤官九郎氏の“ふざけ”のセンスが抜群で、現代を巧みに切り取っていながら、昭和への郷愁も感じる。それでいて、演劇の芯はぶれず、観終わった後にジワーッとした感動のようなものを覚える。この感覚は春風亭一之輔の落語に共通したものを感じる。

阿部サダヲ演じるミュージカル俳優の獅子頭吠と松たか子演じる演歌歌手の観音院かすみ。この二人の夫婦の離婚調停の裁判を中心にストーリーが展開、「天才だ」と信じている長男の親権をめぐって「世紀の親バカ対決」を繰り広げるという…。

裁判は国内初のホール型民営裁判所「鰻のはやかわプレゼンツ・ギルティ渋谷ジャッジメント636・サポーテッド・バイ・亀田製菓」で行われ、その模様は世界に生配信されるという設定からして、ふざけていて面白い。

この芝居はロックオペラなので、宮藤官九郎作詞のセンス抜群の楽曲がいっぱい歌われているのが見どころの一つだ。僕は松さんの大ファンなので、冒頭でド派手な着物を着た観音院かすみが登場して、デビュー曲「鳴門海峡うずしお女」を歌うところから、もうテンションが上がった。そして、フィナーレでは「かすみんサンバ」を出演者全員で歌うのが圧巻だった。

「ふざける」ことは簡単ではない。頭脳をフル回転して、宮藤官九郎氏が台詞を書き、楽曲の歌詞を書く。そこには知性があり、世間への諧謔精神があり、現代人の庶民感覚が溢れている。それを理解した俳優が大真面目に「ふざける」から面白いのだ。

兎に角、終始愉しい舞台であった。

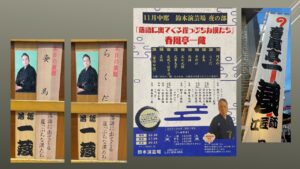

上野鈴本演芸場十一月中席四日目夜の部に行きました。今席は春風亭一蔵師匠が主任を勤め、「落語に出てくる崖っぷちな漢たち」と題したネタ出し興行だ。きょうは扇橋師匠との「子別れ」リレーだった。

「寿限無」春風亭一呂久/「道具や」柳家小もん/ジャグリング ストレート松浦/「やかんなめ」古今亭志ん橋/「ふぐ鍋」古今亭菊丸/「代書屋」桃月庵白酒/奇術 伊藤夢葉/「あくび指南」柳亭小燕枝/中入り/「粗忽長屋」入船亭扇白/「子別れ」(中)入船亭扇橋/粋曲 柳家小春/「子別れ」(下)春風亭一蔵

子別れリレーということで扇橋師匠が「強飯の女郎買い」を演るのかと期待したのだが、そうではなかった。どうして熊五郎が女房と亀吉と離縁してしまったのか。その部分を丁寧に演じる、いわゆる(中)の部分である。九十六歳で大往生した隠居の弔いに行った熊五郎は、その足で吉原に三、四日居続けをしてしまう。ようやく、決まり悪そうに熊五郎が帰宅して、女房に言い訳をするのだが…。

品川で馴染みだった女郎のお勝と再会し、翌日を迎えるとメソついて、「助けると思って、もう一晩泊まっておくれ」「後生だから、今晩も泊まっておくれ」と泣きつかれた…。早い話が、言い訳しているようで熊五郎は女房に惚気(のろけ)を言っているわけで、女房の怒りは増すばかりだ。「亀が毎日、お前さんのことを待っているんだ。きょうというきょうは愛想もコソも尽き果てた。出ていくよ」「さっさと出ていけ!後がつかえているんだ」「じゃあ、離縁状を書いておくれ」。売り言葉に買い言葉とはこのことだ。

亀に「もうお父っつぁんとは暮せない。男の子は男親につくと言うが、私が連れて行きます…亀、世話になったお父っつぁんに御礼を言いな」。亀もわかっていて、「おめえが悪いんだぞ。おっかあのこと泣かせて。悪いと思ったら、謝れよ」と言うが、聞く耳を持つ熊五郎ではない。夫婦喧嘩の仲裁に大家が入り、「短気をおこしちゃいけない」と言うが、熊五郎は「出ていけ!」の一点張り。結局、三行半を渡して離縁となった。

熊五郎は吉原の女を家に引っ張り込んだが、この女が家事一切全く出来ない女で、寝てばかりいる。手に取るな、やはり野に咲け蓮華草である。熊五郎は酒に溺れ、博奕にも手を出す、ていたらく。だが、あるとき女の姿がない。書置きには「短い間ですが、お世話になりました。お勝」と書かれていた。そこで、初めて「俺はなんということをしてしまったんだ」と目が覚める。ここまで。

一蔵師匠は三年後の「子は鎹」部分だ。番頭が茶室の木口を見たいから、一緒に木場へ行こうと誘いに来る。熊五郎はすっかり反省している。お勝のお陰で目が覚めた、自分は酒が良くない、気が大きくなる、それで女郎買いや博奕までしてしまう、すべての根源である酒をぷっつりやめて、仕事に精を出すようになったことが番頭のやりとりから窺える。

実は番頭が熊五郎を誘い出したのは作戦だったというのが、一蔵版の仕掛けだ。番頭は事前に亀吉の住んでいる場所を調べあげ、何時ごろに友達と遊んでいるかまでリサーチ済みで、偶然を装って熊五郎と亀吉を再会させようとしたのだった。何度も「もしもおかみさんと亀ちゃんの二人きりで暮しているようだったら、元の鞘に収まる気はないか」と訊き、この辺だという所まで来ると、「あの子、亀ちゃんに似ていないかい?」。そして、「声を掛けてあげな。木場で待っているから。棟梁、しっかりおやりよ」と去って行くのだ。

亀吉は父親に言う。二人で暮しているよ。おっかさんがお針のお仕事をして食べているんだ。お父っつぁんのことはのべつ言っている。近所の人に「そろそろ新しい男の人と一緒になったらどうだい」と言われても、「亭主は先の飲んだくれで懲り懲りです」と言っている。おっかあはお父っつぁんのことを恨んではいない。時々、馴れ初めを聞かせてくれる。お父っつぁんは出入りの職人で、おっかさんが女中奉公していたんだって。あんな良い人はいない、ただ酒が入ると駄目になっちゃう、お酒を恨んでいいけど、お父っつぁんを恨んだら駄目だって。あたいは大人になっても、酒は飲まないんだ。

熊五郎が言う。お父っつぁんは酒はやめたんだ。吉原の女も別れた。一生懸命に働いている。でも、すぐにおっかさんに会うわけにはいかないんだ。大人になったら、わかる。まだ、会えないんだ。小遣いをやろう。50銭を渡す。そのとき、亀吉の頭の傷を見つける。

亀が言う。斎藤さんの家のお坊ちゃんに独楽で打たれた。おっかあは「男親がいないからって、馬鹿にして!誰にやられたんだい?」と訊くから、「斎藤さんのお坊ちゃん」と言ったら、「痛いだろうけど、我慢しなさい。斎藤さんに文句を言うと食えなくなっちゃう」って。あたいは泣かない。おっかあは「こういうときに、あんな飲んだくれでもいたら、案山子にでもなったのに」って。泣く熊五郎。「よく我慢したな。それでこそ、俺のガキだ」。

鰻をご馳走をする約束をして、「明日な。きょうは木場に行かなきゃ…番頭さんが待っている」「このあいだの番頭さんかい?」「そうか。粋な真似しやがって」。ここで会ったこと、50銭貰ったこと、鰻をご馳走になることは全て、おっかあには内緒だぞ。これは男と男の約束だ。熊五郎はそう言って、亀吉と別れた。

だが、亀吉が持っていた50銭はすぐに母親にばれる。「誰に貰ったの」「知らないおじさん。御礼はいらないって」「子どもはそうかもしれないけど、大人はそういうわけにはいかないの。誰に貰ったの」「男と男の約束なんだ。これで鉛筆を買うんだ」「どうして、そんなさもしい了見を持つようになったの。長い鉛筆を買うより、短い鉛筆を使う方が、よっぽど利口なんだよ。どこで盗ってきたんだい」「貰ったんだい」「お前にはひもじい思いをさせないようにしているじゃないか。他人様のものを盗るような人間に育てた覚えはないよ」「盗ったんじゃない!男と男の約束で言えないんだ」「強情だね。そういうところまで、あの人に似やがって」。

玄翁を持ち出して折檻しようとすると、流石の亀吉も「お父っつぁんから貰ったんだい!」。そして、熊五郎は酒を断ち、女と別れ、一生懸命に働いていると聞いて、「お酒、やめたのかい…。改心したのかい…」。元女房の心が動いた。

翌日の鰻屋の二階。熊五郎が切り出す。礼を言わせてくれ。ありがとう。女手ひとつで、大したもんだ。流石だ。俺、一晩考えたんだ。酒も飲んでいないし、銭も稼いでいる。お前たちの助けになりたい。虫の良い話かもしれないが、一緒にまた暮してくれないか。

元女房が答える。勝手なこと言って。辛い思いをしてきました。本当に大変だった。でも、お前さんがお酒をやめたと聞いて、悔しいけど、嬉しかった。この子のために、またよろしくお願いします。子は夫婦の鎹。それがよく伝わってくる高座だった。