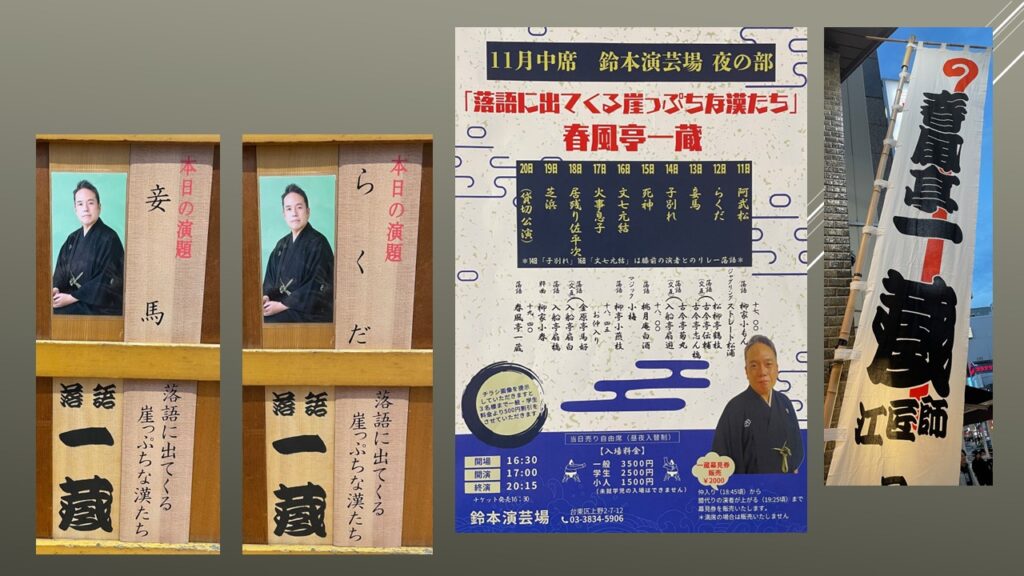

崖っぷちな漢たち 春風亭一蔵「らくだ」「妾馬」

上野鈴本演芸場十一月中席二日目夜の部に行きました。今席は春風亭一蔵師匠が主任を勤め、「落語に出てくる崖っぷちな漢たち」と題したネタ出し興行だ。①阿武松②らくだ③妾馬④子別れ⑤死神⑥文七元結⑦火事息子⑧居残り佐平次⑨芝浜⑩貸切公演。きょうは「らくだ」だった。

「子ほめ」春風亭らいち/「狸の鯉」柳家小もん/太神楽 鏡味仙志郎・仙成/「金明竹」入船亭扇橋/「看板のピン」古今亭菊丸/「転失気」桃月庵白酒/奇術 小梅/「紙入れ」柳亭小燕枝/中入り/「粗忽の使者」入船亭扇白/「権助芝居」松柳亭鶴枝/粋曲 柳家小春/「らくだ」春風亭一蔵

一蔵師匠の「らくだ」。兄貴分に対し、屑屋が「死んだら罪も報いもない仏様」と言ったばっかりに、「俺が優しく言っているうちに言うことを聞かないと身のためにならないぞ」と迫られ、遣い走りをさせられることになってしまう。商売道具の鉄砲笊と秤を質に取られ、「三人のガキに達者な体で会いたいよな」と脅され、「らくだの弔いの真似事」をするために奔走することになろうとは…。

月番に「らくだが祝儀不祝儀の付き合いをしたことがあるか」と言われ、大家には「らくだは三年、一回も店賃を払っていない。大家と言えば親同然?あいつが店子らしいことしたか」と居直られ、漬物屋には「らくだの兄貴分の肩なんか持って、やりすぎじゃないか」と意見される。でも、屑屋は兄貴分が怖いから、何とか拝み倒して香典や酒や煮しめや菜漬けの樽を融通してもらうように、ひたすら頭を下げる姿はとても可哀想だ。

溜飲が下がるというか、「ほれ、見たことか」と思うのは、しみったれで因業な大家に「死骸のやり場に困っているから、ここでカンカンノウを踊らせるそうです」と言ったとき、大家は「見たいな。面白い余興だ。祝儀を切ってやる」とうそぶいたけれど、実際にそのカンカンノウをやってみたら、大家が慌てて「持って行きますから…堪忍してください」と平謝りしたところ。あの吝な大家が随分と良い酒を持ってきたのは、屑屋の働きが大きい。

その酒を兄貴分が屑屋に「お前は死人を担いで汚れているから、清めの酒を飲め」と勧められ、一杯、二杯、三杯と屑屋が嫌がりながらも一息に飲み干して、酒乱になるところが、この噺の真骨頂だろう。一杯目は「らくだのために飲んでもらいたいんだ」、二杯目は「一膳飯は縁起に障る。機嫌の良いうちに飲め」、三杯目は「駆け付け三杯だ。第一、清めの酒だ、らくだの話をしながらチビチビやるものだろう」と兄貴分に言われ、おとなしく飲んでいた屑屋が豹変する。

これ、良い酒ですね。こんな酒を出す大家じゃない。カンカンノウは効くね。親方、偉いな。あっしも世話を焼くのは好きなんだ。助けてあげたいと思う。でも、おふくろは十年早いと言う。自分の尻も拭えないのに、って。世話を焼くには暇と銭がいる。見て見ぬふりをするのが悔しいんだ。世間には暇も銭もあるのに、何もしない奴が多い。その点、親方は偉いや。何もなくて、これだけのこと、しちゃうんだもの。

ここまではまだいい。この先の屑屋の語気が荒くなる。らくだも良いところありました…あったか?ねえよ!酷い奴だ。甚五郎の蛙を一両で買えと言う。二分に負けてもらった。触ったら、ぴょんぴょん跳ねるんだ。俺の頭の上に載せて、パチパチしやんの。いっそ、殺っちゃおうかと思った。でも、我慢した。おふくろや女房、ガキの顔が浮かんだ。お前、兄貴分なら、ちゃんと躾けないと駄目だぞ!

もう一杯を要求する。兄貴分が「そろそろ、商いに行った方がいいんじゃないか」と言うと、「酒の席で仕事の話なんかするな!」。注げよ!…煮しめはいかがですか、くらい言ったらどうだ!そして、一言言いたいと兄貴分に説教する。「ご苦労様」「すまないな」なんて…この道に生きていきたかったら、御礼は言うな!兄弟固めの盃だ。一杯、やろうじゃないか。

兄貴分が酔っ払ってもいられない、弔いはやることがいっぱいあるんだろう、教えてくれと屑屋に言う。「湯灌だ。それから頭の毛を剃る。剃刀なんか、ここにないよ。男の剃刀だ!」と言って、屑屋がらくだの頭の毛をむしろうとするところは迫力満点。それを止めた兄貴分に「女所帯に剃刀を借りに行け」と屑屋が命じ、「貸すの貸さないの言ったら、カンカンノウだ!」でサゲ。一蔵師匠のニンにあった高座だった。

上野鈴本演芸場十一月中席三日目夜の部に行きました。今席は春風亭一蔵師匠が主任を勤め、「落語に出てくる崖っぷちな漢たち」と題したネタ出し興行だ。きょうは「妾馬」だった。

「真田小僧」(上)柳亭すわ郎/「真田小僧」(下)柳家小もん/ジャグリング ストレート松浦/「粗忽の釘」古今亭志ん橋/「金明竹」古今亭菊丸/「綿医者」桃月庵白酒/奇術 小梅/「高砂や」柳亭小燕枝/中入り/「つづら泥」入船亭扇白/「転失気」入船亭扇橋/粋曲 柳家小春/「妾馬」春風亭一蔵

一蔵師匠の「妾馬」。序盤は八五郎の反骨精神。お鶴を勝手に持って行ってしまった殿様に「お世継ぎが産まれた。会ってやるから、来い」と言われたら、「はい。そうですか」と素直に行く気にはなれないのはよくわかる。「俺は大名と付き合うのは嫌だ」という台詞によく表れている。だが、大家が「金子が貰える。百両は下らない」と言うのを聞いて、それじゃあ行くかとなる八五郎は現金だなあと思うが、実はそうではないことが終盤になってわかるのが良い。

中盤は身分の違いに物怖じしない八五郎が痛快。門番に「ここの大将のレコがあっしの妹なんだ」。「お鶴の方様お兄上は貴殿であったか」「貴殿です。ずーっと、貴殿」というやりとりが可笑しい。「田中三太夫という人」に会いに来たと言うと、当家の重役に「三太夫という人」とは無礼だと言われても意に介さず、気安く「三ちゃん!」と呼びかけるところも愉しい。酒とご馳走が振る舞われると、「手ぶらで申し訳ない。佃煮でも土産に持ってくれば良かった」と言うところも、チャーミングで良い。

そして、一番の聴きどころは酒をしばらく飲んだ後、「ありがたいが、俺は遊びに来たわけじゃない。思っていることをどんどん言っちゃう」と前置きしてからの八五郎の思いの丈を述べるところだ。

自慢の妹だ。いい子だ。可愛がってやってくれ。あっしから言えるのは、それだけ。位が上がったからと言って、生意気言ったら、張り倒してください。あっ!鶴、そこにいたのか。鶴で何が悪い?俺の妹だぞ。何が無礼者だ。三ちゃんの立場もわかる。だけど、ちょいと話させてくれ。綺麗になった。良かった。磨けば綺麗なことはわかっていた。でも兄ちゃんは道楽者で悪かった。おふくろの面倒をよく見てくれた。だから、幸せになれたんだ。良かった。でも、調子に乗るなよ。足元すくわれるぞ。長屋時代のことを忘れるな。それさえ出来ていれば、大丈夫だ。

そして、お願いごとをする。おしめ替える人はいるか?ばばあ、よこすぞ。やってくださる人がいるのか。感謝しろ。殿様のお陰だ。身の回りの世話をするのに、おふくろを呼ぶのはどうだ?やってくださる?当たり前に思っちゃ駄目だぞ。愚痴を言う相手がいないだろう?おふくろが聞いてくれるぞ。何?愚痴はないか…何かないか?おふくろにやらせること。おふくろが家で泣いているんだ。身分の違いが情けない、孫の顔が見られないって。

俺は銭を貰うつもりで来た。でも、もう要らない。金を貰っても、すぐ使っちゃって、また借金ができる。一生懸命に働くよ。鶴に申し訳ないから。自分の力で借金は返すよ。その代わり、おふくろを屋敷に連れてやりたい。お願いします、殿様。

殿様はこれを喜んで認める。「ちゃんと言えば、わかってくれる殿様だ。いい人だ!」。八五郎は嬉しくなって、都々逸を披露する…。親不孝を重ねてきた兄である八五郎だが、母親を思い、妹を思う心は人一倍強いのだ。散々笑わせて、最後に情愛をくっきりと浮かび上がらせる一蔵師匠の「妾馬」、あっぱれだった。